نور أبو فرّاج

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترتبط إيطاليا في أذهّان القرّاء العرب بالصخب، والألفة، والحميمية. إلّا أن رواية «صحراء التتار» للكاتب الإيطالي الشهير دينو بوتزاتي لا تمت بصلة لإيطاليا التي نتخيلها، والتي تحصل أحداثها في بقعة باردة، موحشة، منسية من العالم. فبوتزاتي الذي مارس طوال حياته العمل الصحفي، كتب روايته الشهيرة هذه متأثراً بالخبرات التي عاشها كصحفي مرابط في إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، ومسكوناً أيضاً بساعات العمل الطويلة التي قضاها في مبنى جريدة «الكورييري ديلّلا سيرا» متأملاً في فكرة الزمن والروتين والحياة التي يتم ابتلاعها.

هناك نوعٌ معينٌ من الأدب يصلح أن يطلق عليه اسم «أدب المأزق»، فأبطاله غالباً ما يكونون أشخاصاً عاديين، يجدون أنفسهم دون سابق إنذار في وضع خاص، مقلق، أو غير آمن. إلّا أن هؤلاء يسلّون أنفسهم بالقول: إن ما يختبرونه، ظرفٌ عابرٌ، مؤقت، وأنهم سرعان ما سيخرجون منه ليستعيدوا حياتهم الطبيعية. لكن ماذا لو لم يكن الأمر على هذه الشاكلة حقاً؟ وماذا لو كان «المأزق» أمراً لا يمكن الفكاك منه؟

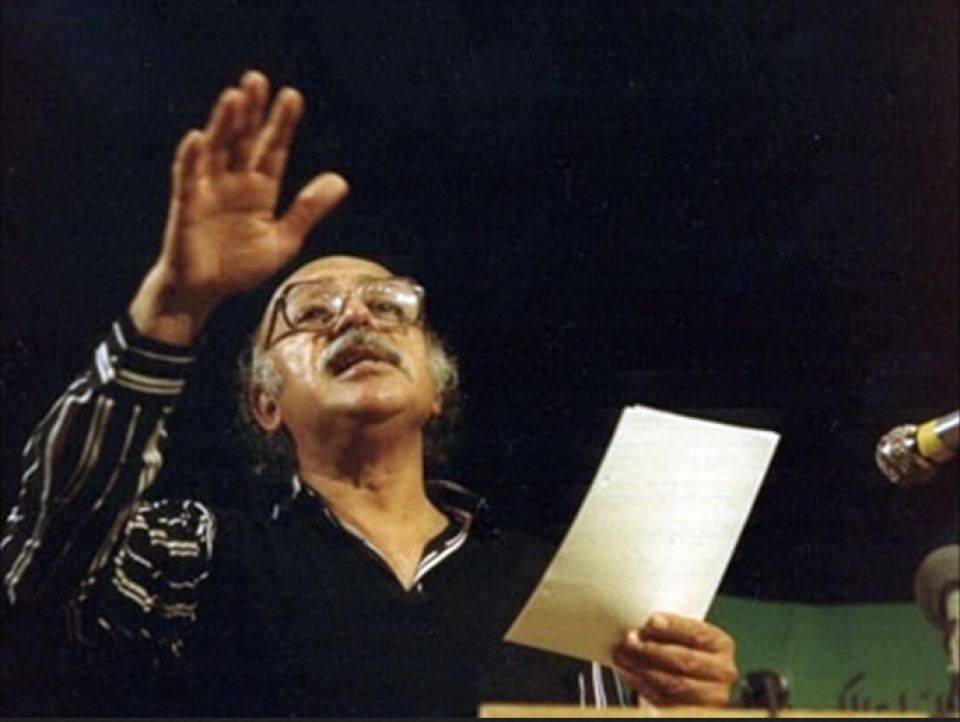

في المدرسة الابتدائية يتعلم الأطفال شكلاً واحداً لفن الخطابة والإلقاء؛ طفلٌ يقف في منتصف قاعة الصف، يصرخ بصوتٍ عالٍ مشدداً على نهاية كل كلمة، يقول أبيات الشعر بأكبر درجة ممكنة من الغنائية، وبلحنٍ يكاد يكون واحداً، كما لو أن الإلقاء بدلة مفصّلة مسبقاً يتم خلعها على كل القصائد وبذات الطريقة. وليس على الأطفال الآخرين الذين يريدون إتقان السر سوى تقليد الإيماءات والأصوات التي تصدر عن هذا الطفل. فالصراخ في المدرسة سر الخطابة الجيّدة.

طوال عقود يُضرب المثل بالولايات المتحدة الأمريكية في المقدرة الاستثنائية على توظيف الرموز الوطنية لخدمة أهداف إيديولوجية وسياسية. بدءاً من العَلَم بألوانه ونجومه المميزة، ومروراً بالأعياد الرسمية والصروح المعمارية للسياسة الأمريكية، كالبيت الأبيض ومبنى الكونغرس وغيره، وصولاً إلى تمثال الحريّة، والنصب التذكاري الوطني لوجوه رؤساء أمريكيين سابقين في جبل راشمور، وتم تكريس تلك الرموز جميعها لتصبح جزءاً من ذاكرة الكبار والصغار حول العالم.

اليوم ورغم مرور عشر سنوات على بدء الحرب في سورية، ما زالت الطريقة التي تدار فيها الأمور عصيّة على الفهم، كما لو أن الحياة هنا تسير رأساً على عقب، هي بلادٌ بأكملها تحك أذنها اليمنى بيدها اليسرى وتأخذ دائماً الطريق الطويل، حتى وإن كان الطريق القصير سالكاً.

يظنّ الجميع ربّما بأنهم يعرفون أنفسهم تمام المعرفة، وأنهم ألفوا كل انفعالاتهم وردود فعلهم. لكن الحقيقة تختلف قليلاً عن ذلك. هناك وجوه جديدة لهم، قد لا يعرفونها، وتحديداً تلك التي تظهر حينما يكونون ضمن حشد ضخمٍ برفقة أناسٍ آخرين.

طرحت الساعات والأيام الأولى التي تلت خبر موت المخرج السوري حاتم علي (1962-2020) سؤالاً عجيباً رغم بساطته الظاهرية: ما هي الذاكرة حقاً؟ كيف تتحرّك وتتفاعل مع الأحداث والمعطيّات اليومية وكيف تؤثّر على مجرى الأحداث؟ وامتد السؤال وتشعّب ليصل إلى فهم ماهيّة «الذاكرة الجمعية» التي قد يتشاركها- بطريقة جد مشابهة- ملايين الأشخاص.

إبان نهايتها، تبدو سنة 2020 أشبه بدرسٍ توضيحي مُفصّل للقانون الشهير في الفلسفة المادية الديالكتيكية الذي يقول بأن: «التراكم الكمّي لا بد أن يؤدّي إلى انقلاب نوعي». فهذه السنة كانت نقطة تحوّل مفصليّة على مستويات عدّة: بيئية واقتصادية وصحيّة واجتماعية، وسياسية إذاً في المحصّلة. وفيما يلي سيتم التطرّق لبعض تلك التحوّلات.

يولي الباحثون المهتمّون في علوم الاتصال- التأثيرات غير المباشرة والتراكمية للمضامين الإعلامية- اهتماماً يفوق أحياناً التأثيرات المباشرة والملموسة. رغم أن الأولى يصعب قياسها وحصرها على اعتبار أنها تحصل على امتداد فترة زمنيّة طويلة وبصورة عرضيّة. وهذا ما دفع العلماء والباحثين لتسمية هذا النوع من التأثير بـ «التأثير النائم»، لأنه يتسلل ويحصل دون أن يشعر به المرء حقاً، ودون أن يفطن أساساً لأن تغيّراً ما قد حدث. يساق هذا الكلام للحديث عن الجهود الإعلامية والثقافية، المباشرة والنائمة، لتقبّل الكيان الصهيوني، من قبل الجمهور العربي.

وُجِد في الشارع الذي نشأت فيه، ثلاثة صالونات للحلاقة الرجّالية، على الرغم من أن طوّل الشارع لم يكن يتعدى بضع مئات من الأمتار. كما أن الرجال في حيّنا، لم يمتلكوا يوماَ قصّات شعر خاصة تميّزهم عن غيرهم، أو تشي بكم العناية المُكثّفة التي يتلقاها شعرهم من صالونات التجميّل.