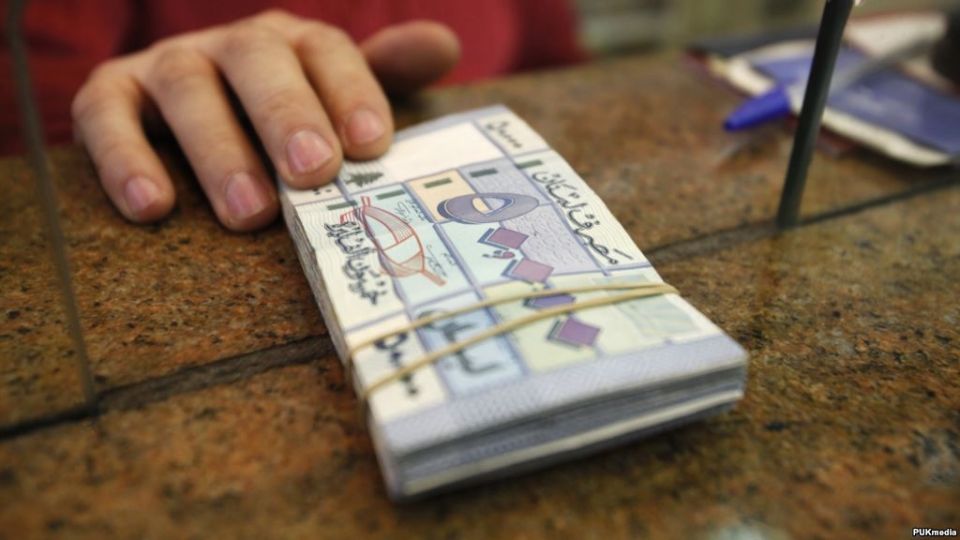

تكاليف المعيشة تتسارع بمستويات قياسية خلال 2016، ومع هذا التسارع تتدهور قيمة الليرة، وأحوال السوريين، وينسحب ما تبقى من المنتجين المحليين، لأن القرارات الاقتصادية تستمر في تشجيع (الإثراء) السريع لكل المضاربين على كرامة السوريين وعملتهم.. فماذا لو تم التراجع عن هذه السياسة وما أبرز الخطوات السريعة المطلوبة؟

عندما يصل مستوى المعيشة الضروري لأسرة من 5 أشخاص إلى 260 ألف ليرة في الشهر، فإن الليرة عملياً تكون قد خسرت 88% من قيمتها منذ بداية الأزمة. حيث تضخمت تكاليف المعيشة، من 30 ألف ليرة في عام 2011 إلى 260 ألف ليرة، بنسبة 766%، ما يعني عملياً أن سعر الصرف يفترض أن ينتقل من 50 ليرة مقابل الدولار، إلى 435 ليرة.

فخسارة الليرة لقيمتها ينعكس مباشرة في قدرتها الشرائية، وتحديداً في تكاليف المعيشة الضرورية، وكلما خسرت الليرة من قيمتها ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح.

لذلك فإن الرفع المتعمد للأسعار، كان واحدة من أكبر الضربات التي تلقتها الليرة السورية في قيمتها، وهذا الرفع المتعمد كان نتيجة مباشرة وغير مباشرة للسياسة الاقتصادية السورية طوال الأزمة، وهو ينجُم عن اتجاهين رئيسيين، الأول: إلغاء الدعم عن المواد المفصلية التي ترفع المستوى العام للأسعار، كالمحروقات وتحديداً المازوت، والثاني: الأسعار الاحتكارية للمستوردات الغذائية إلى سورية، بعد أن أصبح الغذاء هو السلعة الوحيدة مضمونة الاستهلاك في سورية..

30 ليرة لتر المازوت يخفض ثلث تكاليف المعيشة

بأخذ مادة المازوت ذات التأثير الأعلى على مستويات الأسعار، فإن ارتفاعها خلال الأزمة من 15 ليرة للتر إلى 180 ليرة للتر، أدى إلى رفع مستوى الأسعار بنسبة 440%، وفق المعادلة التقديرية التي تقول أن رفع سعر المازوت بنسبة 1%، يرفع المستوى العام للأسعار بنسبة 0,4%، ولذلك نستطيع القول، بأن ارتفاع أسعار المازوت خلال الأزمة بتأثيره على أسعار مختلف الخدمات والسلع وبالتالي على قدرة الليرة الشرائية، ساهم بنسبة 57% من تضخم تكاليف المعيشة.

442 مليون دولار دعم مازوت

وبناء عليه فإن تخفيض أسعار المحروقات الحالية سيؤدي حتماً إلى انخفاض في المستوى العام للأسعار، فما تكلفة هذا الخيار اليوم؟!

كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن تكلفة استيراد حاجات المازوت لسورية خلال عام قرابة 260 مليار ليرة، أي حوالي 553 مليون دولار، وتخفيض أسعار المازوت بنسبة 80%، أي إعادة سعر الليتر إلى 30 ليرة تقريباً، يحمل الخزينة أعباء تقارب 442 مليون دولار.

العودة إلى سعر صرف 300 ليرة

إن تخفيض أسعار المازوت بهذه النسبة كفيل بتخفيض مستويات الأسعار بنسبة 32%، أي إعادة تكاليف المعيشة إلى ما يقارب 178 ألف ل.س شهرياً، وهي مستويات بداية عام 2016.

لتستعيد الليرة السورية جزءاً من قدرتها الشرائية، ويعود سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 300 ليرة مقابل الدولار.

إن تحقيق أرباح من قطاع المحروقات في أوقات الحرب، هو سياسة تلغي نهائياً الأهداف المعلنة للسياسات الاقتصادية كلها، مثل حماية الليرة أو تحفيز الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وتحديداً أن أسعار المحروقات في سورية لم تتكيف هبوطاً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة 50% وسطياً خلال عام منذ منتصف 2015، بل استمرت في الارتفاع. أما ذريعة الحكومة بتحصيل الموارد للخزينة، فهي غير مقبولة، لأن سحب الموارد من المحروقات عموماً ومن المازوت تحديداً، هو سحب الموارد من قدرات الإنتاج، ومن تكاليف المعيشة، ومن قدرة الليرة الشرائية، وهو يؤدي عملياً إلى تراجع في الموارد العامة..

380 مليون دولار دعم الغذاء يخفض الأسعار 10%

التقديرات الحكومية للإنفاق على الغذاء والمشروبات في عام 2011، كانت تقارب 12 ألف ليرة سورية للأسرة المكونة من 5 أشخاص، بنسبة 40% من مجموع الإنفاق الوسطي البالغ 30 ألف ل.س، وقد وصلت تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات الأساسية فقط الشاي والقهوة في بداية شهر حزيران 2016 إلى 88600 ليرة، بتضخم بلغ: 640% تقريباً.

وهي نسبة مرتفعة، يساهم ارتفاع أسعار المحروقات فيها بنسبة كبيرة، إلا أن تكاليف الاستيراد تساهم مساهمة عالية التأثير، وسنركز على تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار المنتجات الحيوانية، وكل من مادتي السكر والأرز باعتبارهما عنصران غذائيان رئيسيان ومستوردان بالكامل.

الأعلاف مستوردة احتكارياً واللحوم تضخمت 885%

كل المكونات الغذائية كلها ارتفعت أسعارها إلا أن ارتفاعات أسعار مكون اللحوم سواء الفروج أو اللحوم الحمراء، مع مكون البيض والأجبان والألبان، كانت ذات ارتفاعات قياسية، وهي تشكل نسبة 43% من تكاليف الغذاء الضروري.

حيث أن اللحوم ارتفعت أسعارها بين عامي 2011 و 2016 بمقدار 885% تقريباً، أي أعلى من ارتفاع المستوى العام للأسعار، والسبب الرئيسي يكمن في أن عمليات تربيتها تراجعت إلى حد كبير، وتشير التقديرات إلى خسارة 60% من الثروة الحيوانية، بينما خسرنا 90% من عدد منشآت تربية الدجاج وإنتاج البيض، لكن تراجع التربية يعود إلى عوامل تتعلق بالتكلفة أكثر مما ترتبط بالظروف الأمنية.

العامل الحاسم في الارتفاع القياسي لأسعار المنتجات الحيوانية، يكمن في حجم الاستيراد لمكوناتها، الذي يؤثر في حجم التربية، ويجعل سوق التهريب ناشطة موضوعياً، بسبب ارتفاع قياسي في التكاليف، وانخفاض كبير في الطلب وقدرات الاستهلاك المحلي.

تشكل الأعلاف نسبة 80% من التكلفة في للدواجن، ونسبة 75% للأغنام والأبقار، وهي العنصر الأساسي في التكلفة، وقد أصبحت متغيرة بشكل يومي مع تغيرات سعر الصرف في السوق السوداء، فما تكاليف دعم الأعلاف وما أثرها؟!

100 مليون دولار وأعلاف الدواجن بنصف السعر

وفق الأسعار العالمية اليوم للذرة الصفراء والصويا وللمتممات، فإن تكلفة العلف في الكغ تبلغ 125 ليرة، وبعد إضافة تكاليف المتممات والنقل والتجفيف، فإن التكلفة تصل إلى 160 ليرة للكغ. أما سعر مبيع كغ العلف المحلي اليوم 230 ليرة للكغ في السوق السورية.

وبالتالي فإن تأمين 600 ألف طن في السوق المحلية، وهو مقدار مستوردات العلف بحسب تصريحات حكومية، يحتاج إلى تكاليف تبلغ: 96 مليار ل.س، أي حوالي: 204 مليون دولار.

حيث مولت وزارة الاقتصاد خلال نصف العام الحالي مستوردات التجار من أعلاف الدواجن بحوالي 105 مليون دولار.

إن تخفيض أسعار أعلاف الدواجن بنسبة 50%، وعبر الاستيراد المباشر لكامل الحاجات للمؤسسة العامة للأعلاف، عبر الخطوط الائتمانية أو عبر طرق استيراد أخرى، كفيل بتخفيض تكاليف الدواجن بنسبة 40%، أي إعادة التكلفة من 1100 ليرة للكغ، إلى قرابة 600 ليرة للكغ، ودون إجراءات من هذا النوع، فإن المستوردين المحتكرين لأعلاف الدواجن، سيستمرون بطرد المنتجين من السوق، والذين لم يتبقّ سوى 10% منهم.

127 مليون دولار وتأمين حاجات الشعير المحلي

أما تأمين 600 ألف طن من الشعير محلياً -وهو أمر ممكن حيث أن إنتاج سورية من الشعير يقدره البعض في العام الماضي بمقدار 1,6 مليون طن- وبسعر للمزارعين 75 ليرة للكغ، وبسعر للمربين 50 ليرة للكغ، يشكل تكلفة 60 مليار ليرة، أي حوالي 127 مليون دولار، قادر على تخفيض تكاليف الأعلاف في تربية المواشي بمقدار 30%، وتخفيض تكاليفها على المستهلكين بنسبة قريبة، لإعادة التكلفة الوسطية لكغ اللحوم الحمراء من 4300 ليرة، إلى 3000 ليرة للكغ، أي ليعود كغ لحم العجل إلى قرابة 1000 ليرة، والغنم إلى 3500 ليرة للكغ.

إن دعم الأعلاف بنسبة 50% للذرة الصفراء والصويا والشعير، كفيل بتخفيض تكاليف الحاجات الضرورية من المشتقات الحيوانية من 38 ألف ليرة شهرياً، إلى 21500 ليرة سورية تقريباً، أما التكلفة السنوية فهي 102 مليون دولار تقريباً لأعلاف الدواجن، و127 مليون دولار لأعلاف الحيوانات، أي بمجموع قرابة 230 مليون دولار.

150 مليون دولار للأرز والسكر..

استوردت سورية في عام 2013 400 ألف طن من الأرز، بحسب بيانات منظمة الفاو العالمية، ويفترض أن حاجات الأرز لا تزال عند هذا المستوى، فإن تأمين نصف الحاجات اليوم، مدعومة بنصف السعر، يكلف قرابة 85 مليون دولار، وفق سعر الطن العالمي اليوم 409 دولار للطن.

ويكون السعر المدعوم في السوق: 97 ليرة للكغ، أي قرابة 100 ليرة للكغ.

أما بالنسبة للسكر، فقد استوردت سورية في عام 2013 850 ألف طن من السكر، بحسب بيانات الفاو، ويفترض أن حاجات السكر لا تزال عند هذا المستوى، فإن تأمين نصف الحاجات اليوم، مدعومة بنصف السعر، تكلفته 64 مليون دولار، وفق سعر الطن العالمي الذي لا يزال يقارب 300 دولار للطن، ويكون السعر المدعوم في السوق: 70 ليرة للكغ.

وبفرض أن تأمين نصف الحاجات، بنصف السعر، يساهم في تخفيض مستوى الأسعار بنسبة 25% لكل من الأرز والسكر، فإن تكلفة الحبوب والحلويات في مكونات السلة الغذائية تنخفض من 175 ليرة يومياً، إلى 130 ليرة يومياً.

ومجموع التكلفة لدعم الأرز والسكر بنسبة 50% يبلغ 150 مليون دولار تقريباً..

إن دعم الأعلاف والسكر والأرز كفيل بتخفيض تكلفة الغذاء والمشروبات الضرورية في سورية بنسبة 28% تقريباً، من 88600 ليرة شهرياً في نهاية شهر 6-2016، إلى 63700 ليرة، ويحقق توفير بمقدار 25000 ليرة سورية للأسرة السورية، ويخفض تكاليف المعيشة إلى 235 ألف ل.س، أي أنه يساهم في تخفيض تكاليف المعيشة بنسبة 10% تقريباُ.

إن مبلغ دعم 822 مليون دولار سنوياً كافية لتخفيض سعر ليتر المازوت إلى 30 ليرة، سعر كغ الفروج إلى 600 ليرة اللحوم إلى 3000 ليرة، الأرز 100 ليرة، والسكر 70.

-40%-إنفاق الدعم المذكور كفيل بتخفيض مستويات الأسعار بنسبة 40%، لتعود تكاليف المعيشة من 260 ألف ليرة شهرياً لأسرة من 5 أشخاص، إلى قرابة 160 ألف ليرة شهرياً.

266-إن عودة تكاليف المعيشة إلى مستوى 160 ألف ليرة سورية، يعني استعادة الليرة لجزء من قيمتها مقابل الدولار، حيث بناء على تضخم تكاليف المعيشة فإن سعر الصرف يعود إلى 266 ليرة مقابل الدولار.

41% -موازنة 2016 تضمنت بند الدعم الاجتماعي بمقدار 973 مليار ليرة، تعادل 2 مليار دولار بسعر صرف 470، وهذه المبالغ تم توفير جزء هام منها بعد تحويل المحروقات إلى قطاع رابح غير مدعوم، وتستطيع تغطية تكاليف الدعم السابق.

هل نملك 822 مليون دولار لتمويل الدعم؟!

إعادة سعر ليتر المازوت إلى 30 ليرة، ودعم أعلاف الدواجن بنسبة 50%، ودعم نصف حاجات الشعير، والأرز والسكر بنسبة 50%، جوانب فقط من جوانب الدعم الممكنة لعناصر التضخم الرئيسية، وهي رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الغذاء وربطه بالدولار. ودعم هذه العناصر كفيل بتخفيض مستويات الأسعار بنسبة 40% بشكل مباشر، عدا عن تأثيراته اللاحقة على تخفيض مستويات الأسعار عندما يتوسع الإنتاج نتيجة انخفاض التكاليف، وانخفاض الطلب على الدولار في السوق نتيجة تقليص حجم الاستيراد..

والتكلفة الإجمالية لهذا الدعم خلال عام، وفق تقديرات قاسيون تبلغ 822 مليون دولار تقريباً، قد يبدو الرقم كبيراً، إلا أن مقارنته مع رقم الدعم المرصود في موازنة 2016، مع استمرار عقلنة الدعم، يوضح أن وفورات الحكومة من التقشف من الممكن أن تؤمن التكاليف.

فموازنة سورية في عام 2016 رصدت للدعم الاجتماعي 973 مليار ل.س، وهي تقارب 2 مليار دولار، وفق سعر صرف 470 الحالي، ونسبة 78% من هذا الدعم قد تم توفيرها بعد أن أصبح قطاع المحروقات رابحاً، وبعد أن أصبح سعر المبيع الوسطي للكيلو واط الساعي من الكهرباء، أعلى من التكلفة الوسطية لإنتاجه، وبعد أن تم إلغاء جزء هام من الدعم التمويني على السكر والأرز.

يمكن أن نضيف أن آخر التقديرات للجنة الإسكوا رصدت أن الناتج السوري في عام 2015 قارب 27 مليار دولار، بينما الحكومة ترصد في ميزانيتها أنها ستحصل من ضرائب الأرباح 57 مليار ل.س فقط، أي حوالي: 121 مليون دولار، وما نسبته 0.4% من الناتج الوطني، بينما يحصل أصحاب الربح على أكثر من 75% من الدخل المحقق اليوم، وهذا وفق حصتهم المقدرة في عام 2010، والتي تفوق هذه النسبة بكثير اليوم، مع التراجع المطلق في حصة الأجور..

تخفيض مستويات الأسعار، وزيادة قيمة الليرة، وقدرة المنتجين على الإنتاج، والمستهلكين على الاستهلاك، وإيقاف تدهور الوضع المعيشي الكارثي للسوريين، كان ممكناً سابقاً، وهو ممكن اليوم، ولكن له طريق وحيد، وهو استخدام الموارد العامة لدعم المواد الأساسية، وهو ما يؤدي تلقائياً إلى تخفيض حصة الأرباح وإعادة توزيع الدخل. لأن هذه المسألة لم تعد اليوم (مطلباً اجتماعياً) فقط، بل أصبحت مفصلاً في تعمق الأزمة الاقتصادية في سورية والتي قد تودي بقيمة الليرة، وتؤدي إلى فوضى اجتماعية غير مسبوقة.