د.محمد المعوش

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في المادة الحالية سنحاول إجمال ما سبق وعرضه في مواد سابقة على صفحات قاسيون، مع استغلال المادة المصورة (المحاضَرة) التي تم عرضها على صفحة قاسيون للباحث في العلوم التطبيقية والأساسية في جامعة موسكو للعلوم الإنسانية أندريه فوروسوف تحت عنوان «مستقبل البشرية المهدد من مصالح الطغمة المالية»، هذه المحاضَرة التي يمكن أن تشكل مكاناً تلتقي معه المواد المذكورة، وهناك بالتحديد تتشكّل كمهمّة على جدول الأعمال التي يستكمل العرض الغنيّ الذي قام به فوروسوف.

ذاك الذي يطاله فضاء التجريد كمن مَسَّه روحٌ أو جنّ، ولكن في التجريد تقبع ترنيمة التاريخ الملموس الواضحة. ومن هذه الترنيمات معادلة غرامشي الثاقبة حول المراحل الإنتقالية التي لم يولد فيها الجديد بعد، في حين أن القديم يموت، وفي ذاك الوقت تخرج الوحوش. هكذا هي المراحل الإنتقالية الكبرى في شروط عدم اليقين. عدم اليقين هذا قد يلمسه الأفراد في حدود حياتهم الخاصة المباشرة في مراحلها الإنتقالية المختلفة. ولكن من حسن حظ الترنيمة التاريخية التي نعيشها ببقاء عناصر موروثة من مرحلة الصعود السابقة والتي تمارس ثقلها الضامن على لجم الوحوش، في الحرب تحديداً، وفي الاقتصاد، وفي الثقافة والعلوم أيضاً. وهنا نعرض لمحة قد تكون الأقل بروزاً وأهمية، ولكنها دليل آخر على الترنيمة الحالية، هي قضية «العلم المفتوح».

عرفت مرحلة ما بعد الحداثة بكونها مرحلة التراجع عن العقلانية والتنوير بشكل خاص، ومن ضمنها الفكر العلمي. حيث شهد العالم ردة رجعية وانتعاشاً للأفكار التي جاءت النقلات الثورية البورجوازية (المبكرة) والاشتراكية على السواء لكي تتجاوزها. فعادت بقوة العنصرية والشوفينية والنزعات الانفصالية والتطرّف على كل المستويات والتباعد بين الشعوب والغرق في الشهوانية وتزايد ظواهر الفكر السّحري والأسطوري وتراجع مساحة الفكر العلمي. ولكن مع دخول الأزمة العامة للرأسمالية مرحلة متقدمة نحن أمام مرحلة جديدة تصبغ الوعي بسماتها، هي بالتحديد مرحلة نهاية العقل وليس فقط العقلانية. وسنجد مقدمات ذلك المبكرة في تيارات الفكر العلمي السائد.

عندما تتصدّع القشرة، السقف، القوقعة، أو مهما كان ذلك الإطار الحافظ للـ «داخل»، فما يحصل هو أن شيئاً من الداخل يرشح إلى الخارج، أو فإن شيئاً من الخارج يخترق الداخل عبر الصدع. وإما أن يحصل الاحتمالان. وعادة يتدفق المسار من الجهة التي فيها الضغط الأعلى... كما البركان، أو ضغط ينابيع المياه الحارة، أو الحياة التي تخترق البيضة... أو عندما يحصل العكس (من الخارج إلى الداخل) لمّا تُختَرق صَدَفة السلحفاة إذا ما ضعف محتواها وماتت وتعفّنت، أو لما يسحب الهواء من داخل الزجاجة البلاستيكية، أو عندما يضرب حي سكني قنبلة فراغية. هذا ما يحصل في الطبيعة البيولوجية والفيزيائية، ولكن في المجتمع فدورة الضغط تكون بين الماضي والمستقبل وتكون غالباً مادة إرسال واستقبال الضغط هي نفسها.

كانت النبوءات الماركسية المبكّرة لانحدار البشرية إلى البربرية والهمجية عبّرت عن نفسها من خلال الحرب كحالة تاريخية محددة وخاصة في مسار الرأسمالية، وإلى حد ما خلال الأزمات المتلاحقة. ولكن تحوّلها كمقولات نظرية إلى حالة ملموسة عامة حاضرة في وجود المجتمع الرأسمالي ككل سار جنباً إلى جنباً مع كل تطور جديد للرأسمالية، وتحديداً مرحلة عقود التخمة الليبرالية. وهذا ما عبّرت عنه الكتابات المبكرة للأدباء والمفكرين والشعراء الثوريين تحديداً، الذين تلمسوا مبكراً ملامح المرحلة. ويبدو أن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى تجذير جديد ونوعي للخطّ الصاعد.

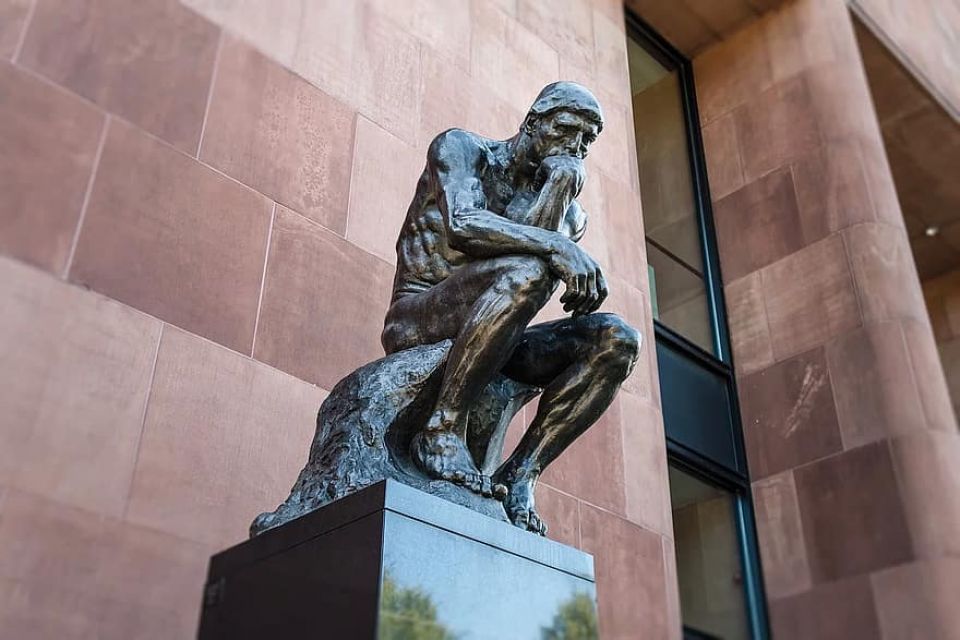

بعيداً عن أعين الإعلام وصخب وسائل انعكاس الاغتراب الاجتماعي وهيمنتها على صناعة نسيج الإدراك والإحساس والذاكرة ومسار الزمن، وخارج متناول التقارير الساخنة عن أرقام وأعداد منها ما هو بشري بين قتيل وجريح ومفقود وميتّم، ومنها ما هو جماد من نفط ومعدن ثمين ونقد، هناك بعيداً تحت سطح الأحداث أسوارٌ تُدكّ، وحصون تدمّر، وأبراجٌ مشيّدة طوال قرون يجري هدمها، تحت وقع مدافع وأسلحة من نوع آخر. عميقاً جداً هناك توتّر شديد وضغط مرتفع تضيق به حدود الرّاهن من نظام يخنق الحياة بداخله، يرشح منه إلى النور الشيء الكثير الذي على امتدادات واسعة، هو انعكاس المعارك التي تدور. معارك حرب السؤال المركزي في تاريخ العقل البشري على أعتاب الحرية، هو سؤال الفلسفة الأول، يُرعب أعداء التاريخ والحقيقة الملموسة الحيّة.

على الرغم من الطفرة في مختلف المجالات، يشهد العلم اليوم توتراً داخلياً حاداً تعود أسبابه إلى العوامل الاقتصادية الاجتماعية السياسية من جهة، والتي تفعل فعلها في تقرير اتجاهات العلم وتشكّل العقل العلمي نفسه، ومن جهة أخرى، إلى حاجات التطور الموضوعي للعلم المعني وارتباطاً بخصائص موضوع هذا العلم أو ذاك، إي إلى تراكم المعطيات والحقائق المادية التي تلقي بوزنها على اتجاهات العلم.

من المعلوم أن النظرة إلى العالم تتضمن فيها محددات العلاقة مع هذا العالم، أي هي التي ترسم معالم الممارسة. فالفلسفة في العلم مثلاً تتمثل في نهاية المطاف بالمنهجية التي يعبر فيها العلم عن نفسه في ميدان الممارسة والتعامل مع ظواهر الواقع. المنهجية في العلم إذاً هي شخصيّة العلم. بينما على المستوى الاجتماعي-الفردي فإن المنهجية تكتسي بملامح الشخصية الفردية التي تشكل إطار التقاء نظرة الفرد إلى العالم مع ظواهر هذا العالم، وتشكّل ممارسته. فالشخصية الإنسانية هي المنهجية بلبوس فضفاض. فكيف أثّرت الثقافة في العقود الماضية على الشخصية الإنسانية وصراعاتها؟

إنها فعلاً كالساحر الذي أطلق المارد ولم يعد قادراً على السيطرة عليه، كما يوصّفها ماركس، فالرأسمالية، وتحديداً بعد أن كفّت أن تكون قوة تقدمية تاريخية، دفعت مختلف المستويات حدّ التضخم المفرط، المبالغ فيه. والتضخم يطبع جانب المعاناة كما جانب «الرفاهية» الذي قدمت نماذجه النيوليبرالية بشكله الفاقع. والتضخم طال كل الجوانب، وما الورم السرطاني إلا نموذجه الطبي الجسدي الملموس. ولهذا التضخم وزنه الكبير على تحديد طرق التطور القادمة، كقوة شد رجعية، لا يمكن إلا التوقف عندها لا كتفصيل، بل كقوة مادية وازنة.

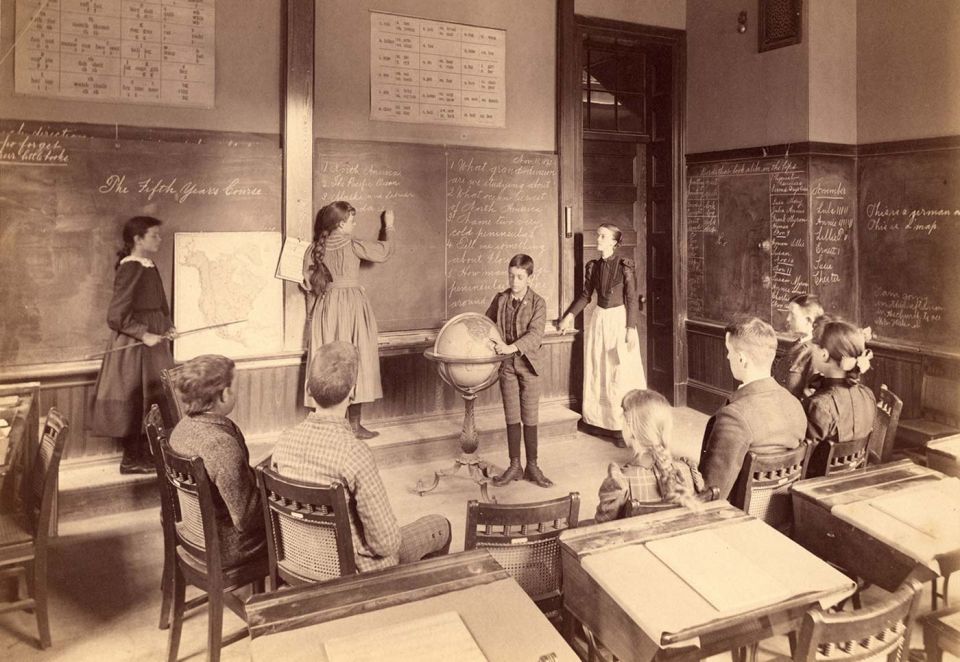

أشار ماركس إلى أن الفكر الفلسفي اليوناني هو بمثابة مرحلة طفولة الوعي البشري، في محاولته التأريخ لتطور الفكر البشري(الفكر اليوناني هو مثال ضمن أمثلة أخرى كالفكر الفلسفي الشرقي). ومن حينها، والفكر يسير في عملية تطور معقدّة يتداخل فيها تيّارا المادية والمثالية في عملية تمايز بين الاثنين ضمن الفكر الواحد. وفي حين شكّل هيغل ذروة المثالية ضمن عملية التأمل الذاتي، شكّل ماركس قطعاً في عملية الفكر عبر إرساء نظرية معرفة ومنهجية وقوانين التفكير الموضوعي كعملية تاريخية متطوّرة. أين وصل تطور الوعي اليوم، وماذا يقدّم من مؤشرات عن طبيعة التناقض التي تفرض بحدة عملية القطع التاريخي؟