تصعيد «العنف الاقتصادي».. جهاز الدولة لم يعد قادراً على تمويل النهب

موجة جديدة من الرفع الحكومي لأسعار الأساسيات، طالت البنزين والمازوت والخبز دفعة واحدة، بينما يترقب الجميع رفع جديد لأسعار مازوت التدفئة والغاز المنزلي. وأكثر من الرفع، تجتمع الحكومة بنقابات العمال وترسل مجموعة من الرسائل الواضحة «لتغييرات هامة» أبرز عناوينها: تغيرات في الدعم، تغييرات في المالية العامة، هيكلة في المؤسسات وغيرها. ولكن أيّاً كانت العناوين، فإن جوهرها الأساس: تعميق السير في طريق الليبرالية، باتجاه تهميش دور جهاز الدولة، وتنظيم عملية استيلاء قوى المال الكبرى (تحديداً) على ما تبقى من أدوار لهذا الجهاز. بالطبع الحكومة لم تقل هذا في تصريحاتها، ولكن لا يصعب وضع مثل هذا التنبؤ...

التغيرات التي تجري في القاعدة الاقتصادية الإنتاجية للمجتمع، تعقبها تغيرات في بنيته الفوقية في المجالات الاجتماعية كافة، ولكن تبرز بالدرجة الأولى في السياسات الاقتصادية، ومجمل طريقة اتخاذ القرار والإدارة العامة... وهو ما يجري اليوم. التهشم الاقتصادي الاجتماعي الناجم عن الأزمة، والركود العميق الذي دخلته البلاد خلال السنوات الأخيرة يتحوّل إلى إجراءات وسياسات «متطرّفة» لأصحاب القرار، عناوينها متعددة...

اتجاهات تاريخية

لعلاقة الفساد بجهاز الدولة

تُسيّر قوى المال والفساد الكبير جهاز الدولة منذ عقود بشكل منفرد، دون وجود أية أوزان اجتماعية جدية مقابلة قادرة على التأثير على هذا السير: لا من الطبقة العاملة، ولا من المزارعين، ولا من قوى السوق والمهن الأخرى الصغيرة والمتوسطة، ولا من جموع المهمشين والعاطلين عن العمل... وخلال هذه العقود جرت تغيرات على عملية استغلال قوى المال والنفوذ لهذا الجهاز الضخم، وكان مطلع الألفية منعطفاً هاماً فيها! إذ بدت الميول الغربية تتضح، مثلاً: في تسليم قطاعات جديدة، مثل: الاتصالات الخليوية في حينها إلى أحد أهم وجوه النفوذ، عبر شراكة اقتصادية. وما كان يجري في الخفاء أصبح على العلن، وانتقل الفساد من الشراكة الباطنية والحصة من إيرادات هذا الجهاز، إلى الشراكة العلنية في الإيرادات والدور.

والمقصود بالشراكة الباطنية: الآليات المنظمة للفساد الكبير، حيث كان أصحاب النفوذ هؤلاء يعتمدون «التسلبط الإداري» على جهاز الدولة وشركاته ليحصلوا على حصة لهم من كل صفقة شراء، أو تعاقد لصالح المال العام، ثم ليحصروا تعاقداته الهامة والكبرى مع شركاتهم المشكّلة خارجه... وقد استمرت هذه العملية وتمركزت بعد الألفية في القطاعات كافة، وتحديداً في النفط والغاز، ولكنها أصبحت معلنة في قطاع الاتصالات عندما أصبحوا شركاء معلنين دون مواربة.

وبين طريقتي النهب من جهاز الدولة (شراكة من داخله وأخرى من خارجه)، أصبح هنالك أخذ ورد... حدد طابع السير في عملية التحرير الاقتصادي.

ربما يكون الدعم الاجتماعي وسياسة تثبيت الأسعار، هي واحدة من التجليات لعلاقة الفساد بالسياسات، فمثلاً: مالت قوى القرار إلى تقليص الدعم الاجتماعي، وبدأت بالتطبيق في عام 2005، في جوّ من التأثّر بالسياسات الاقتصادية الغربية، التي كانت قد أخذت تنفتح على سورية. فتم رفع سعر المازوت بمعدلات كبرى، وكذلك الأسمدة والبذار، وتم توجيه ضربة عنيفة للمزارعين، أثرت كثيراً على المناطق الأكثر جفافاً، مثل: ريف الحسكة. وكان هذا عندما توقعت النخب السورية أن أبواب الغرب ستنفتح لتزوّد سورية بالاستثمارات الأجنبية من الخليج والاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها، ليتبين لاحقاً أن هذا الطريق ليس معبّداً وسهلاً تماماً، بل هو مشروط بتغييرات سياسية إقليمية الطابع، وبتغييرات على البنية السياسية الاقتصادية... التي تؤثر بدورها على مستوى الهيمنة والمقدرة على النهب، وهي تحجّم من المستوى الاحتكاري لإدارة الموارد، وتفرض شركاء خارجيين على دائرة النفوذ الضيقة، وترفع أوزان قوى أخرى في السوق الداخلية. ولجملة عوامل اضطرت القوى الاقتصادية الحاسمة في سورية أن تهدّئ قليلاً من مسيرة التحرير الاقتصادي والخصخصة، ولجأت إلى الانفتاح التجاري، واستقبلت قليلاً من الاستثمارات العقارية والمصرفية.

لقد أبقت قوى النفوذ على دور جهاز الدولة، وأضعفته جزئياً وليس كلياً في مسيرتها نحو الليبرالية قبل الأزمة، ومن ضمن الأسباب الأساسية لذلك: أنه كان لا يزال قادراً على تحصيل معدلات ربح هامة واستثنائية من احتكار نهبه.

فلم يكن من السهل التخلي عن كامل دعم المشتقات النفطية، حيث كان النفط يستخرج من الحقول السورية بشراكات مع شركات غربية، وعقود مع وكلاء خدمات نفطية آخرين، وبتكاليف استخراجية قليلة، بينما يتم تسعيره بالسعر العالمي، ثم يتم تخصيص مليارات في الموازنات العامة لتخفيض سعره في السوق المحلية! ثم تتم عملية نهب منظمة للمشتقات قليلة السعر، عبر شبكات التهريب الكبرى إلى لبنان بالدرجة الأولى، كما أن الطحين المدعوم كذلك الأمر هو مورد نهب هام...

وقد استمر الدعم والنهب عبره طالما أنّ جهاز الدولة يستطيع الإنفاق عليه، ورغم دوره في الفساد تاريخياً، إلا أنّه لعب دوراً في تخفيض مستويات الكلف الإنتاجية والمعيشية في سورية، بما يتناسب مع مستوى الأجور والقدرة الشرائية المنخفضة للسوريين! لقد سمح الدعم الاجتماعي للطاقة والطحين باستمرار القدرات الإنتاجية وقدرات الاستهلاك العام السوري بحدودها المتوسطة إلى الدنيا قبل الأزمة.

الدعم خلال سنوات الأزمة مراحل وتغيرات..

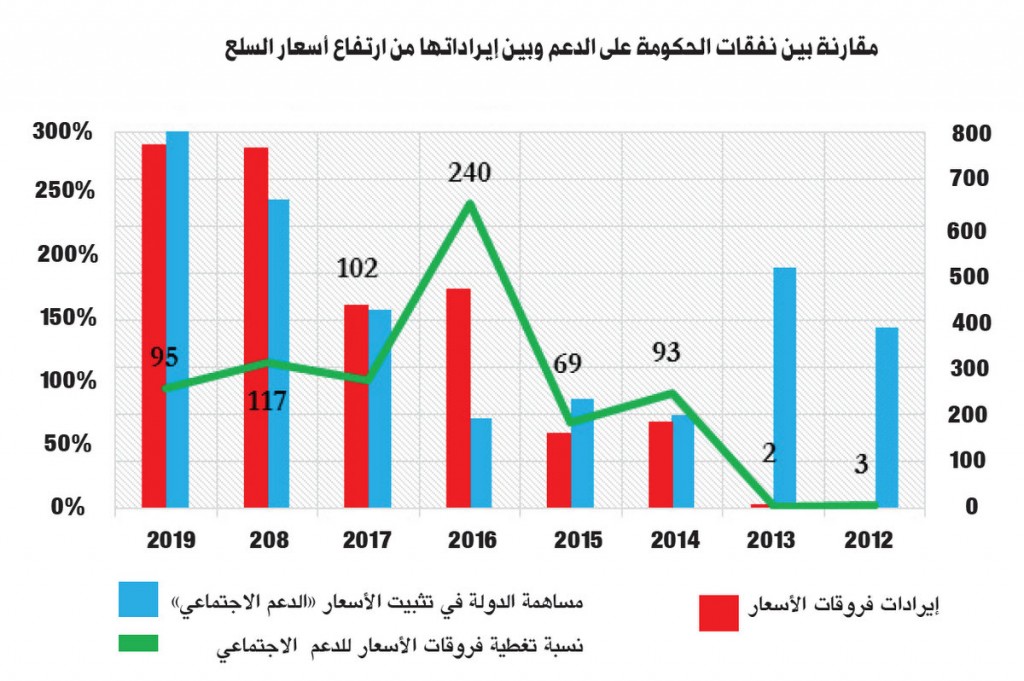

خلال سنوات الأزمة، عاد الدعم الاجتماعي ليتوسع ككتلة نقدية، وارتفع من 10 مليارات ليرة في 2012 إلى 774 مليار ليرة في 2019، ومن قرابة 150 مليون دولار إلى 1,1 مليار دولار... وهذه الزيادة كانت على مراحل... ووراءها ما وراءها.

حصل رفع هام في كتلة الدعم في عامي 2012-2013 وتحديداً بعد خسارة النفط المنتج محلياً... أمّا لماذا؟! فلأن الوضع الاجتماعي لم يكن يسمح بتصعيد اقتصادي حكومي عنيف، وكان التصعيد السياسي كافياً لرفع درجة احتقان المجتمع، وكانت الحكومة مضطرة لمواكبة تدهور قيمة الليرة، واستمرار تأمين المشتقات بأسعار منخفضة نسبياً. ولكن مع اشتداد العنف وتدويل الأزمة السورية عادت السياسات الاقتصادية لتضرب عرض الحائط بالآثار الاجتماعية للوضع الاقتصادي، وأصبح شعار «الأمان أولاً» شماعة تسمح بإحداث تغيرات كبيرة في الجانب الاقتصادي.

فخلال الأعوام بين 2014-2016 تمّ تقليص كتلة الدعم بنسبة 60% تقريباً بالمقارنة مع عام 2013، والأهم: أن هذا ترافق مع عمليات رفع أسعار المواد التي تبيعها الحكومة لتغطي نسبة هامة من تكلفة الدعم من 93% في 2014، إلى أن أصبحت هذه الكتلة تبلغ أكثر من ضعفي تكلفة الدعم في 2016.

أي: بالمحصلة تمّ منذ ذلك الحين إلغاء عبء الدعم، فالحكومة تبيع بالمجمل أكثر مما تنفق لتخفيض الأسعار، وهذا طبعاً وفق الموازنات الحكومية التي لا تعلن أرقام تحقيقها الفعلية، فقد يكون الدعم أقل من ذلك، والإيرادات أعلى!

خلال هذه المرحلة كان النفط من الائتماني الإيراني يتدفق بانتظام تقريباً، ومدفوعات الدعم هذه كانت تسجّل على الورق ولا تدفع بمجملها للإيرانيين... بينما تستمر عملية تهريب المواد المدعومة.

المرحلة التالية بين 2017-2019 شهدت إعادة رفع كتلة الدعم المعلنة بمعدلات كبيرة، رغم أن عام 2017 شهد زيادة هامة في إنتاج النفط والغاز المحلي بالمقارنة بـ 2016، وشهد استقراراً في سعر صرف الليرة، وشهد أيضاً رفع أسعار المنتجات المدعومة بمجملها في عام 2016.

الزيادة في كتلة الدعم ارتبطت عملياً بزيادة كتلة المواد الأساسية المستوردة، إذ ارتفعت المخصصات لاستيراد المحروقات والقمح، التي تتم عبر وكلاء أساسيين لا يبتعدون كثيراً عن دوائر المال والنفوذ الضيقة. وقد زادت الكتلة نظراً للتقطع الذي بدأ يظهر في تدفقات الائتماني الإيراني منذ عام 2017 أي: قبل اشتداد العقوبات الاقتصادية، وأصبح على الحكومة أن تدفع «كاش» مقابل كل شحنة وبأسعار مرتفعة، وبدأت «أول بشائر» عملية فك احتكار الدولة لاستيراد وتوزيع المحروقات، ففي 2017 صدرت القرارات التي تسمح للصناعيين مثلاً باستيراد المازوت لصالحهم. ثم تأسست شركة تكامل ومشروع البطاقة الذكية، لتكون شريكاً لجهاز الدولة في عملية توزيع المواد المدعومة من مشتقات وغيرها.

هنا بدأ الدعم يأخذ مباشرة شكل دعم المستوردين، الذين يفرضون أسعاراً أعلى من الأسعار العالمية بنسب هامة، ويتم الدفع لهم من مخصصات المال العام، بينما يدفع المواطنون أسعاراً قريبة من الأسعار العالمية في معظم المشتقات المباعة، وبالمحصلة، غطت إيرادات فروق الأسعار مبالغ الدعم الضخمة أيضاً في أعوام 2017 وحتى 2019 كما تشير الموازنات.

إضافة إلى ذلك استمر- بطبيعة الحال- النهب من مخصصات الدعم، وإن لم يكن عبر التهريب، بل عبر أزمات نقص الوقود المتكررة والدورية، وتوفّره دائماً في السوق السوداء، كآلية متكررة لرفع سعر المواد، وهي عملية مستمرة حتى اليوم.

المصدر: من محاضرة د. رشا سيروب- مؤتمر نقابات العمال 2019

«تآكل الإيرادات العامة»

منعطف جديد

لا يختلف ما يحدث اليوم عما كان يجري خلال السنوات الماضية، فكتلة الدعم الآتية من الإنفاق العام، يذهب الجزء الهام منها للمستوردين الذي يفرضون تكاليف أعلى من السعر العالمي، ويحصلون على نسبة قد تصل لـ 40% من نفقات المازوت والبنزين، بينما يدفع المستهلكون أسعاراً تقارب السعر العالمي، باستثناء مواد قليلة يتم رفعها تدريجياً، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض الدعم، وزيادة الحصيلة التي يدفعها المستهلكون، لتستطيع أن تنفق على تكاليف المشتقات النفطية والقمح المستورد، وتكاليف ربح المستوردين.

ولكن، الفارق الجدي اليوم هو في التراجع الحاد في إيرادات المال العام، والنقص في السيولة، وتدفق الأموال الذي اشتد في 2019 مع تشديد العقوبات، والتراجع الحاد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور الليرة وهروب الأموال، والتراجع في الاستيراد والتصدير. إن نقص السيولة يعني: عدم القدرة على تأمين جهاز الدولة لهذه المواد حتى عبر المستوردين، إلا بمقادير قليلة، وهو سبب النقص والأزمات الحاصلة اليوم... حيث دفعت سلسلة نهش جهاز الدولة تاريخياً إلى تراجع قدرته على خلق الدخول والاستثمار في الظروف الحالية... لقد فقدت «البقرة الحلوب» قدرتها على توليد الدخل لهؤلاء بسبب إفقار المجتمع ودهورة الإنتاج و«تنشيف» موارد المال العام كنتيجة. وهم الآن قد يكونون في المرحلة التي يريدون أن يعرضوها للبيع، ويشتروها!

إعلانات الحكومة اليوم لا تقتصر على رفع أسعار المواد وتخفيض الدعم، بل تتحدث عن تغييرات في المالية العامة، وهو ما يعني عادة: معالجة العجز عبر مزيد من تخفيض الإنفاق والبحث عن زيادة الإيرادات، والرفع الكلي للدعم هو أحد أهم الإجراءات في هذا السياق، هذا عدا عن البحث عن تمويل القطاعات التي لا يستطيعون الإنفاق عليها، وفتح التشاركية فيها، كالكهرباء مثلاً.

كما تتحدث الحكومة أيضاً عن تغييرات في إدارة المؤسسات العامة، قائلة بأن الاتصالات هي نموذج يحتذى... بينما أثبتوا هم في العام الماضي كيف أن تجربة الاتصالات تحديداً مثقلة بالفساد! ولكن الحديث يجري ليس عن الشراكة الخاصة في القطاع، بل عن هيكلة واسعة في الجهاز الإداري، وتخفيف أعداد الموظفين التدريجي، وتغيير طابع عقود عملهم لتكون عقود قطاع خاص... وربما قد تكون هذه الخطة في إعادة هيكلة مؤسسات خدمية كبرى أخرى، مثل: الكهرباء والمياه، والمطاحن والأفران، والنفط والغاز، وهي المؤسسات الأهم، والتي تضم أكبر عدد من المشتغلين، بعد أن تمّ تقليص وتهميش الصناعة العامة إلى حدود قصوى.

وجميعها عمليات تمّ التمهيد التدريجي القانوني والإداري لها عبر تقليص أعداد وكوادر جهاز الدولة و«تطفيش» جزء هام من المشتغلين فيه عبر سياسة تثبيت الأجور عند حدود لا تكفي غذاءً كافياً لشخصين!

إنّ الساعين في هذا الاتجاه العنيف ليبرالياً في مثل هذه الأزمة، يجب أن يدركوا، أن معايير المصالح الضيقة لا يمكن تركيبها قسراً فوق القوانين الاجتماعية، والأوضاع السياسية. فرفع الدعم أو تهميش ما تبقى من دور جهاز الدولة سيعني موجة جوع جديدة كبرى، سيعني أيضاً موجة هجرة للموارد المالية التي لا تزال تأمل بأن تستمر بنشاطات إنتاجية الطابع داخل البلاد، ستعني جيوشاً من العاطلين عن العمل والمهمشين، وجيوشاً من المرتزقة، وكل هذا يعني الفوضى. فعلى ماذا يبني هؤلاء؟ هل يبنون على «تدفق الأموال من الخارج»! هل ينتظرون الخليج، أم الأصدقاء أم مَنْ؟! الوقائع تقول: إن عدواً أو صديقاً لن يوظّف أمواله استثمارياً في ظل مستوى النهب وطريقة الإدارة الحالية، وحتى أكثر العقود إجحافاً في الفوسفات والمرافئ لم تستطع العمل في بيئة شديدة الاضطراب كهذه، ومرشحة للعودة إلى العنف! إنّ تجنب الفوضى يجب أن يعتمد على ترسيخ بنية إنتاجية، وإن بالحدود الضرورية للغذاء والأساسيات، مع ما يتطلبها من سياسة فعالة لتجاوز العقوبات، أمّا ما يجري لا يمتّ لهذه السياسة بصلة. فعلى ماذا يُعوّلون؟ هل يعوّلون على الفوضى ذاتها؟ القوانين التي تفعل فعلها تاريخياً تقول: إن الفعل العنيف يستتبع رد فعل عنيف آخر، قد يكون بنّاءً، وقد يكون هدّاماً، وما يجري هو عنف عميق وشامل... لا يمكن أن يستمر دون الدفع لتغييرات اجتماعية كبرى.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 990