تهاوي نموذج... وصعود آخر

لو لم يكن الواقع مأساوياً إلى هذا الحد في العالم نتيجة لعدد الوفيات الكبير جراء فيروس كورونا، لكان بالإمكان اعتباره أكثر المراحل كوميدية في السلوك السياسي للغرب؛ حيث يتخبط قادة الغرب ونخبه ويشيرون بأصابع الاتهام في الاتجاهات كلها: «إنها روسيا، إنها الصين، وكوبا وإيران وفنزويلا».

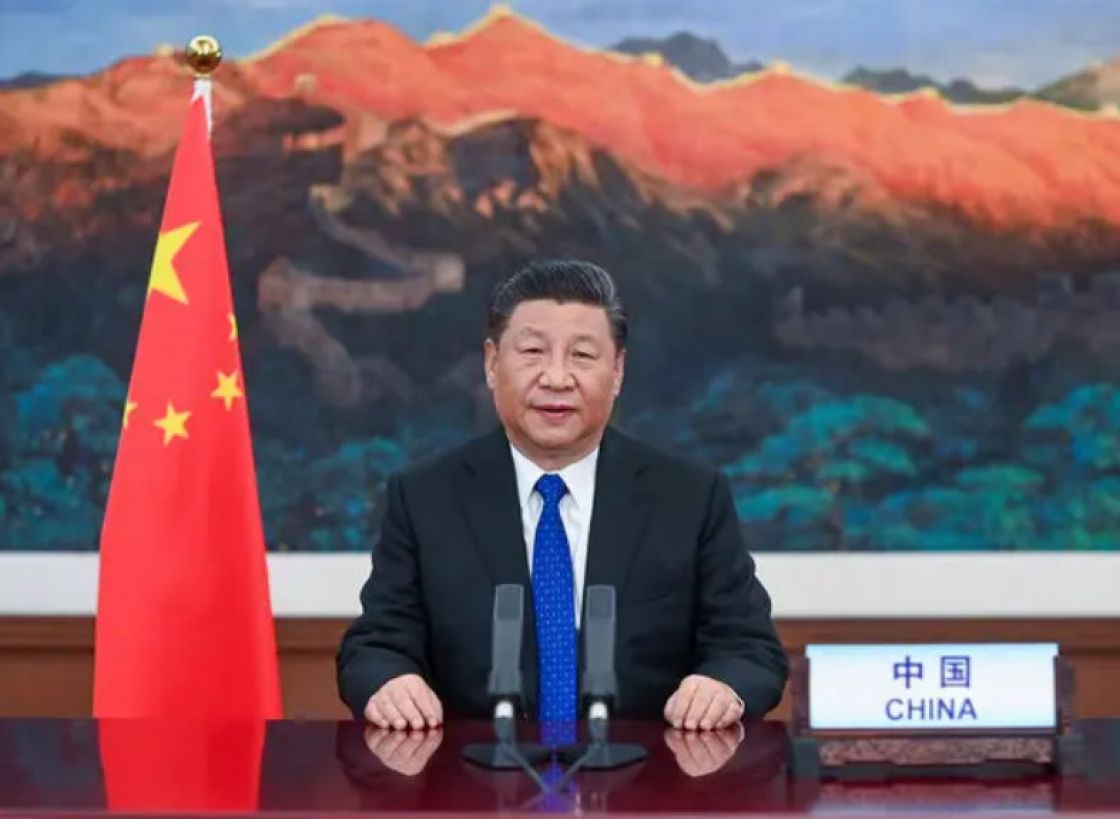

خلافاً للرغبة الغربية، تقوم الصين وروسيا ببناء عالم جديد بهدوء، والذي يتضمن بنية تحتية جديدة ومصانع وأحياء بأكملها للسكان. وإن نظرة إلى تفاصيل ترتبط بطريق الحرير الصيني الجديد والمشروع الأوراسي تتيح بناء قناعة بأن بناء المستشفيات والجامعات والمتنزهات وقاعات الحفلات الموسيقية وشبكات النقل العام التي تليق بشعوب المنطقة الأوراسية ليست مجرد أحلام. وكلا البلدين يفعلان ذلك دون ضجيج وبتصميم كبير رغم العقوبات والحظر.

الفرق بين سلوك الغرب والسلوك الصيني الروسي هائل، وفي الواقع، فإنه ليس فرقاً فحسب، بل تناقضاً جدياً. فلدى القوى الصاعدة عالمياً تأتي مصلحة الناس في المقام الأول، ومستويات معيشة هؤلاء الناس هي الشغل الشاغل للاقتصادات التي تتمتع بها هذه الدول. وإن كنا لسنا في صدد إنكار وجود مشاكل جدية تعاني منها هذه الدول، إلا أن ما ينبغي تثبيته هنا هو الفارق بين الاقتصادات الغربية التي لا ترى سوى الربح بوصفه أولوية تخضع لها باقي الأولويات، وبين اقتصادات الدول الصاعدة التي تأخذ في الحسبان بناء حياة أطول وأفضل لشعوبها، وتنمية المدن والقرى لتغدو أكثر تعليماً وصحة وتتمتع بحياة ثقافية أكثر عمقاً.

الحقيقة المرّة

توقفت وسائل الإعلام والحكومات الغربية عن طرح جميع الأسئلة الأساسية، وتحاول منع الآخرين أيضاً من طرحها علناً. وهي أسئلة من قبيل: «ماذا نريد حقاً من الحياة؟»، و«ما الذي نخاف منه؟»، و«أي نوع من المجتمعات نريد أن نعيش فيه؟». هل يريد المواطنون في الدول الغربية حقاً العيش في بلادٍ تسمح للقلة أن تقود أحدث موديلات السيارات العالمية فوق طرقٍ تحيط بها أحزمة البؤس والفقر من كل جانب؟ هل يريد هؤلاء المواطنون بلاداً يتسوقون في «سوبر ماركاتها» التي زينت فيها المراحيض بالرخام وطليت فيها المغاسل بالذهب، على مسافة لا تتجاوز 100 متر من أحياء التهميش؟

المشكلة الآن أن هذا المواطن الغربي يفتح عيونه واسعةً على حقيقة مرّة مفادها أن حالة «الرفاه» التي تغنّى بها طويلاً لم تكن سوى نتاج للتوسعات الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة التي قامت بها الدول الغربية لعقودٍ طويلة، وربما أهم من ذلك، نتيجة تضافر عاملين تاريخيين، الأول: هو حاجة الرأسمالية في فترة صعودها إلى تعظيم الاستهلاك إلى أقصى الحدود الممكنة لتضمن استمرار سير الآلات، وبالتالي استمرار الربح، ومن ثمّ حالة التنافس بين النموذجين التي نشأت عن وجود النموذج السوفييتي المنافس خلال القرن الماضي، وهو ما وضع أساس ما سمي (دول الرفاه).

إن المواطن الغربي، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وإحساس النخب بالتخلص من عبء المنافسة، وجد نفسه أمام الواقع المر؛ فعمليات التدمير الذاتي لحالة الرفاه لم تبدأ اليوم ولا قبل عشر سنين، بل بدأت منذ مطالع الثمانينات مع الليبرالية الجديدة التي قضمت شيئاً فشيئاً القسم الأكبر من الرفاه بمعانيه الاقتصادية، ودخلت الآن في طور قضم (الرفاه الديمقراطي) أيضاً، كاشفة عن دول بوليسية قمعية من ذلك الطراز الذي نقرأ عنه عند جورج أورويل، بل وبأشكال أكثر فظاعة.

لطالما أراد الناس أن يعيشوا حياة آمنة، المعرفة والثقافة فيها متاحة للجميع، وكذلك الحق في العيش دون خوفٍ من المرض أو الجريمة التي تنمو في أحزمة البؤس والتهميش. هذه الرغبة تجد طريقها شيئاً فشيئاً للتحقق في المشاريع الكبرى التي تحملها الدول الصاعدة، وهذا ما يفسر ربما جزءاً أساسياً من أسباب الهيستيريا الغربية في التعاطي مع هذه الدول. ففي السابق كان الغرب يسير وفق منطق «هذا نموذجنا وليس هنالك من يضاهينا فيه»، بينما يضطر اليوم لا إلى أن يرى نموذجه يذوي ويتهاوى فحسب، بل أن يشاهد بوادر نماذج جديدة تلوح في وجهه.

الفارق بين نموذجين

في روسيا والصين، وبالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها المجتمعان، لا يزال الناس أكثر ارتباطاً مع النظم القائمة في بلادهم. والفكرة هنا لا ترتبط بالمجال الضيق للانتماء الأيديولوجي والفكري والسياسي فحسب، بل قبل كل ذلك في الطابع الوطني لجهاز الدولة، وفي إحساس المواطن أن هنالك جهاز دولة يأخذ بعين الاعتبار مصالحه وحياته. ذلك الاعتقاد الراسخ لدى الناس بأن جهاز الدولة قد ينحرف وقد يراعي في بعض الحالات مصالح لا ينبغي له أن يراعيها، ولكن في نهاية المطاف لدى جهاز الدولة هذا خطوطاً حمراء لا يمكن له أن يتجاوزها، وهذه الخطوط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على قوة الدولة وشعبها.

هذه النقطة الفارقة التي يغفلها كثيرون لدى المقارنة بين الغرب والدول الصاعدة، فالمواطن الغربي لديه قناعة راسخة معاكسة، وهي أن جهاز دولته هو «شغيّل» لدى الشركات الكبرى التي قد تسمح له بلعب دور مستقل نسبياً في هذا الشأن أو ذاك، لكنه خاضع في نهاية المطاف إلى خطوطها الحمراء. ولنا أن نتخيل ما يمكن أن يثيره مثل هذا الفارق في زمنٍ قدّم لنا فيروس كورونا فيه درساً موجعاً عن ضرورة الدور التنظيمي لجهاز الدولة.

وعليه، فإن حالة الهيستيريا التي تصيب قادة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هي حالة مبررة ومفهومة، ذلك أن النخب الحاكمة هناك في وضع حرج تماماً، والأسوأ من ذلك أن بعض الدول والمناطق الأخرى في العالم بدأت تشعر بذلك وتلاحظه، وهذا يترتب عليه الكثير، بما في ذلك تغيير التحالفات والتوجهات الاستراتيجية، والبدء بتفكيك شبكة العلاقات التي كانت تربطها مع الطرف المتزعم للعالم على امتداد عقود مضت، والشروع في بناء علاقات متينة مع الطرف الصاعد عالمياً، والذي يقدّم فرصاً واعدة تأخذ بالحسبان مصالح هذه الدول ومطامح شعوبها.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 968

سعد خطار

سعد خطار