د.أسامة دليقان

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حذّرت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت لصحة الكوكب «لانسيت بلانيتري هيلث» من التكلفة البشرية الباهظة لأزمة البلاستيك العالمية. واستناداً إلى نمذجة الآثار الصحية من سنة 2016 حتى 2040، خلص فريق بحثي دولي إلى أن استمرار «بزنس» البلاستيك بلا تغيير سيسلب البشرية ما يقدر بـ 83 مليون سنة من الحياة الصحية.

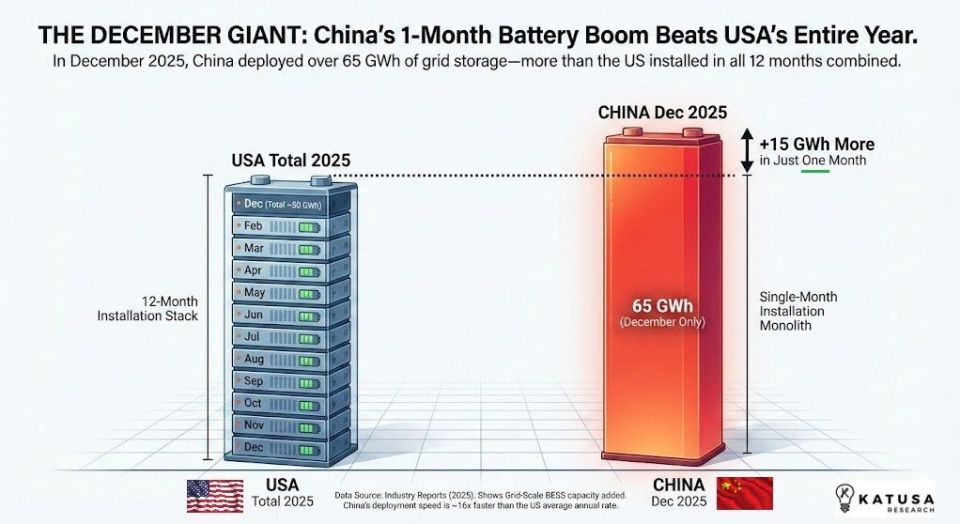

ذكرت صحيفة الشعب الصينية في 22 كانون الثاني الماضي 2026، أنَّ الصين حققت إنجازاً صناعياً هاماً يمثّل خَرقاً تكنولوجياً في استخراج الليثيوم، الذي يلقّب أيضاً بـ«الذهب الأبيض»، وهو المعدن الأساسي لكثير من البطاريات الحديثة، وخاصةً في السيارات الكهربائية، وذلك بإطلاقها أول خط إنتاج في العالم بسعة 20 ألف طن، يستخدم تقنية مبتكرة لاستخراج الليثيوم من محلول ملحي في بحيرة مالحة.

أصبحت قصة رقائق إنفيديا الأمريكية للذكاء الاصطناعي من طراز H200 أكثر من مجرد نزاع تجاري بين أمريكا والصين، بل أحد تجلّيات الارتباك والتراجع الاستراتيجي والتكنولوجي الأمريكي أمام المنافسة والتقدم السريع الذي تحرزه الصين. التقلبات السياسية والانقسامات الداخلية الأمريكية في مقابل التحركات المضادة الصينية الواثقة ترسم صورة للولايات المتحدة كقوّة عظمى آفلة تعاني في كيفية الموازنة بين مصالحها الاقتصادية الفورية وضروراتها الأمنية طويلة الأجل.

برز في الآونة الأخيرة مزيد من التوظيف لمنظومة ستارلينك للإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الرأسمالي الأمريكي إيلون ماسك، في سياق عدة صراعات تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد أوكرانيا وفنزويلاً، استخدمت مؤخراً في إيران. وكان لافتاً تعرُّض هذه المنظومة لتعطيل أو تشويش واسع بتقنيات مضادّة ، قالت تقارير فرنسية إنها تقنيات عسكرية روسيّة.

«الماركسية هي علم القوانين التي تحكم تطور الطبيعة والمجتمع، وعلم ثورة الجماهير المضطهَدة والمستغَلة، وعلم انتصار الاشتراكية في جميع البلدان، وعلم بناء المجتمع الشيوعي. وكعلم، لا يمكن للماركسية أن تبقى جامدة، بل تتطور وتتطور. وفي تطورها، لا بد أن تُثرى الماركسية بتجارب ومعارف جديدة، وبالتالي لا بد أن تتغير بعض صيغها واستنتاجاتها بمرور الزمن، ولا بد أن تُستبدل بصيغ واستنتاجات جديدة تتناسب مع المهام التاريخية الجديدة. لا تعترف الماركسية باستنتاجات وصيغ ثابتة، ملزمة لجميع العصور والفترات. الماركسية عدوٌ لكل جمود عقائدي».

إضافةً إلى امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تتمتع فنزويلا باحتياطيات هائلة من الغاز (سادس أكبر احتياطي عالمياً)، واحتياطيات ضخمة من الذهب، هي الأهم في أمريكا اللاتينية، والحديد (في المرتبة 12 عالمياً)، والماس والخام الرئيسي للألمنيوم (البوكسيت).

عادت التصريحات «الإسرائيلية» التصعيدية مؤخراً تدق طبولها تجاه إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة أو تصعيد أوسع في المنطقة ضدّ إيران. فيما يلي أبرز هذه التصريحات، مع محاولة لتفسيرها في ضوء إمكانية علاقتها بمستجدات ميزان القوى الدولي الذي يبدو أنه سيشهد انعطافة كبيرة مع اقتراب محتمل لتثمير وتثبيت النتائج السياسية والجيواستراتيجية العالمية لهزيمة الغرب الجماعي في الحرب بأوكرانيا.

تشهد القارة الأوروبية إعادة توجيه استراتيجية كبرى للموارد المالية، مدفوعة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وتدهور البيئة الأمنية للقارة بفعل تبعية السلطات الأوروبية لسياسات واشنطن والناتو. بينما تشهد ميزانيات الدفاع تعزيزاً غير مسبوق، يكشف تحليل متعمق للتوقعات الاقتصادية وتقارير الإنفاق الحديثة عن تهديد واضح ومتزايد للتطوير العلمي والتكنولوجي طويل الأجل في أوروبا. إن «حصيدة السلام» التي كانت تُموّل الابتكار على نطاق واسع، يعاد توجيهها الآن بسرعة نحو الأولويات العسكرية، مما يخلق خطراً كبيراً بإزاحة البحث المدني، وتفاقم الاختلالات الاقتصادية، وتقويض قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية المستقبلية في التقنيات الحرجة.

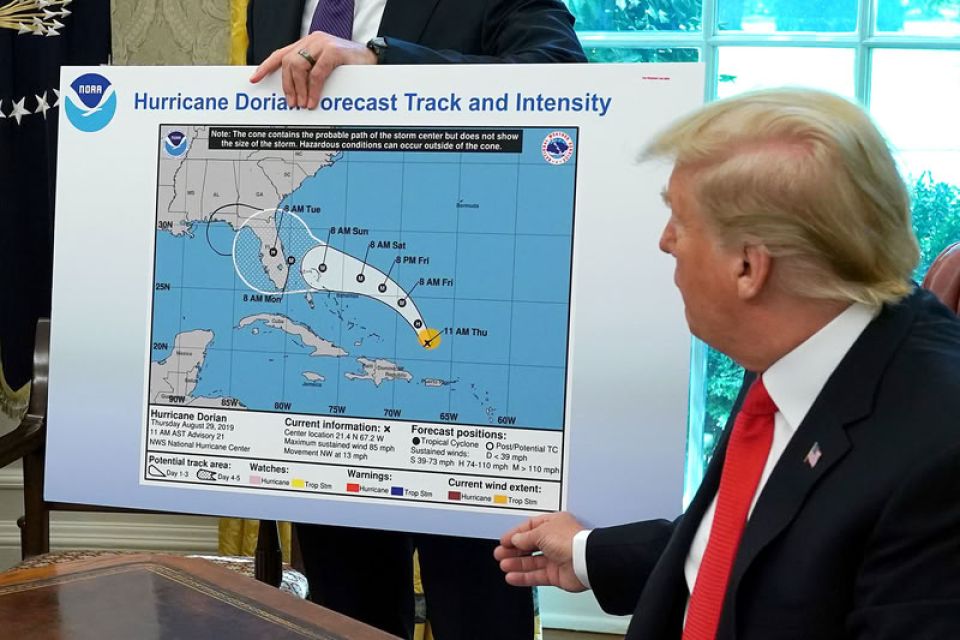

مع اقتراب نهاية العام 2025، سجّلت عدة تقارير أنّ هذا العام كان من أكثر الأعوام التي تتلقى فيها المشاريع والمؤسسات العلمية الأمريكية ضربات قاسية بفعل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، تراوحت بين تخفيضات تمويل وإغلاقات كبيرة، طالت عدة محاور رئيسية. ولم ينته العام بعد وما زالت تتوالى الأنباء عن التراجعات التي يسّجلها المجال العلمي في الولايات المتحدة، ومنها خلال الأسبوع الماضي، تخطيط ترامب لإغلاق وتفكيك «المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي» في بولدر، وهو مركز كان رائد عالمياً في أبحاث المناخ وأنظمة الأرض.

نشر «متعقب التقنيات الحرجة» التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI)، تقييماً حديثاً نسبياً أظهر أنّ «الصين تتصدر في 57 فئة فرعية حرجة في التكنولوجيا والعلوم بينما الولايات المتحدة تتفوق في 7 فئات منها فقط». علماً بأنّ المقارنة شملت 64 فئة تقنية حرجة عبر 8 مجالات. وإذا ترجمنا «امتحان التفوّق» هذا إلى لغة النجاح والرسوب نجد أنّ الصين ناجحة بعلامة 89% والولايات المتحدة راسبة بعلامة 11%.