الكيان الصهيوني ... عشرة محاور لأزمةٍ شاملةٍ واحدة

خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، أي قبل 9 أشهر من «طوفان الأقصى»، كان مركز دراسات قاسيون قد نشر مادة بحثية على جزأين بعنوان «الكيان الصهيوني... عشرة محاورٍ لأزمة شاملة».

مقدمة

هذه الأيام، تطفو على السطح تحليلات عديدة تحاول اختصار طوفان الأقصى بجانب واحد هو العسكري، وتحاول انتزاعه من سياقه الحقيقي. ولعل بين أهداف ذلك محاولة إقناع الناس بأنّ ما جرى هو طفرة أقرب ما تكون إلى «المصادفة»، وأنها أمرٌ عابر سيتم تلافيه لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبله. في حين أنّ الوقائع تقول إنّ ما جرى، ورغم أنّه لم يكن ممكناً لأحد توقعه بتفاصيله، إلا أنه مع ذلك نتيجة طبيعية ومتوقعه في الإطار العام، وأهم من ذلك، أنه جزء من سياق متكامل، ونقلة نوعية ضمن هذا السياق نفسه، الذي لن يستمر فقط.. بل وسيتسارع باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وباتجاه زوال الكيان بصفته الصهيونية العنصرية.

في هذا السياق، نعيد هنا نشر المادة المشار إليها، علّها تساعد في إلقاء بعض الضوء على السياق العام للمسألة، منعاً لاختزاله ومسخه بالشكل الذي يسعى له الإعلام الغربي خاصة، ومناصروه من العرب، وخاصة منهم المطبّعون.

الكيان الصهيوني ... عشرة محاور لأزمة شاملةٍ واحدة

الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.

ورغم الأهمية القصوى لهذين الجانبين- الذين سنتناولهما ضمناً فيما سيأتي- إلا أنّهما سطح الظاهرة فحسب، والأزمة الشاملة أعمق بكثير، ولها محاورها المتعددة والمتداخلة، والتي تغيب أو يجري تغييبها إعلامياً تحت وطأة الجانبين الراهنين المشار إليهما آنفاً.

فيما يلي، سنمر على خطوط ومحاور، نعتقد أنها أساسية في فهم وقراءة الأزمة الشاملة التي يعيشها الكيان الصهيوني، وسنمر بالتوالي من الدولي إلى الإقليمي إلى الداخلي...

أولاً: الوضع الدولي الجديد

لعل واحداً من أهم محاور الأزمة الشاملة التي يعيشها الكيان، هي الوضع الدولي الجديد، ونعني به التوازنات الدولية الجديدة، التي تشكلت، والتي ستتشكل.

من الصحيح أنّ كل دولة من دول العالم، ومنذ بدايات القرن العشرين على الأقل، هي موضوع تأثرٍ مباشرٍ للتحولات الدولية وللتوازنات الدولية، ذلك أنّ تطور الظاهرة الرأسمالية نحو مرحلتها الكونية الإمبريالية، ربطت العالم بأسره في مخاضٍ واحدٍ مشترك، ولم يعد بمقدور أية دولة تقريباً، تجنب تأثيرات العواصف الدولية المختلفة.

ولكن هذا الكلام، هو أكثر صحة وأكثر تأثيراً بما لا يقاس، حين يكون الحديث هو عن «إسرائيل»؛ فهذا الكيان منذ لحظة نشوئه كان مشروعاً دولياً، وبالذات مشروعاً غربياً، بريطانياً أمريكياً، وليس له أيّ أساسٍ محليٍ طبيعي يمكن أن يستند إليه. فما يزال صحيحاً تماماً، بل وصحيحاً أكثر من أي وقت مضى، أنّ هذه «الدولة»، ليست أكثر من حاملة طائرات على البر، قاعدة عسكرية ضخمة وظيفتها الأساسية هي حماية مصالح أصحابها ضمن المنطقة التي زُرعت فيها.

ولمّا كان أصحابها يعيشون ما يعيشونه من تراجع في الدور والوزن على المستوى العالمي، فإنّ النتيجة الطبيعية هي أن تُحيق الأخطار بقاعدتهم العسكرية هذه.

ضمن هذا المحور، ربما توجد عشرات التفاصيل والتعدادات، ولكن نكتفي بالإشارة من بينها إلى ما يلي:

منذ بدأت معركة الغرب مع روسيا في أوكرانيا، بدأت الأهمية النسبية للقاعدة الغربية في «إسرائيل» بالتراجع، ليس لأنّ معركة الشرق الأوسط ككل قد انخفض وزنها في إطار الصراع الدولي، (بل ربما ارتفع)، ولكن لأن القوى الغربية المتراجعة، عاجزة عن خوض عدة حروب بالتوازي على عدة جبهات؛ فهنالك جبهة أوروبا الشرقية، وهنالك جبهة آسيا الوسطى، وجبهة الشرق الأقصى الآسيوي، (ضمناً تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، إلخ)، وهنالك إفريقيا، والشرق الأوسط، بل وحتى أمريكا اللاتينية، بوصفها إحدى ساحات المعركة العالمية الشاملة... هذا التناثر الهائل في الجبهات، والاستعداد الواضح لدى القوى الصاعدة لخوض كل المعارك بالتوازي، يجعل من ترشيد القدرات المتراجعة للغرب مسألة موت أو حياة، ويفتح بالتالي الباب على إنهاء مقولة الدفاع عن «إسرائيل» بكل ما يلزمها ودون قيد أو شرط... وربما يكون سحب الولايات المتحدة قسماً كبيراً من الأسلحة المخزنة ضمن المخزون الاستراتيجي الأمريكي في «إسرائيل» باتجاه أوكرانيا، مؤشراً على هذا الاتجاه...

حاولت «إسرائيل» منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على الأقل، أنْ تلعب في وقت واحد على كل الحبال الدولية الكبرى، أي أنها وإضافة إلى علاقتها الصميمية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها من دول الغرب الأساسية، عملت على إقامة علاقات متطورة مع روسيا ما بعد الانهيار، وعبر المافيات بشكل خاص، وعبر الاختراقات المتعددة وخاصة في الإعلام. وكذلك مع الصين والهند وغيرها من الدول، بحيث تكون المحصلة هي أنّ السماء أينما أمطرت فإنّ خيرها سيصب عند الكيان. ولكن هذه المعادلة باتت مستحيلة مع انفتاح المجابهة الشاملة بين الغرب والشرق، وبات الكيان مجبراً على إظهار وممارسة اصطفافه الحقيقي. مؤشرات هذا الاصطفاف ضمن المعركة الدولية تزداد يوماً وراء الآخر، ولا تقف عند حدود المواقف السياسية المعلنة، والانقسام حولها في داخل الكيان، وخاصة من روسيا، بل تتجاوز ذلك إلى صراعٍ شاملٍ حول الخيارات الكبرى الواجب اتخاذها. ربما من بين المؤشرات التي لا يجوز إهمالها، ما جرى ويجري بخصوص الوكالة اليهودية في روسيا، والذي سبق أن وقفنا عنده مطولاً. كذلك مواقف الصين المستجدة نسبياً في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخاصةً تحذيراتها العلنية للكيان بما يخص سياسته المعلنة اتجاه تايوان واتجاه عموم محيط الصين.

لأنّ الكيان الصهيوني قاعدة متقدمة للغرب، فإنّ كل انقسامات النخب الغربية الداخلية، تجد تعبيراتها في الكيان أيضاً؛ فالنخب السياسية في «إسرائيل»، لا تنقسم يميناً ويساراً كما يتحدث إعلامها، ولا تنقسم على أساس مواقف اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية، أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تنقسم عليها التمثيلات السياسية في دول طبيعية. رغم كل ما يحاول الإعلام والساسة «الإسرائيليون» إيهام العالم به، من أنّ الانقسام الحالي مثلاً بين «معارضة» و«حكومة»، هو انقسامٌ حول السياسات المتعلقة بوزارة العدل أو بالدستور وإلخ، إلا أنّ الحقيقة التي يصعب إخفاؤها، هي أنّ الانقسام هو انعكاس مباشر للانقسام الذي نراه في الولايات المتحدة وفي بريطانيا بشكل خاص، أي الانقسام بين النخب الحاكمة حول أي الطرق ينبغي اتباعها للتعامل مع الأزمة الشاملة للهيمنة الغربية، وتالياً، ما هي الأدوار المحددة التي على «إسرائيل» لعبها... هل ينبغي أن تستمر في التصعيد اتجاه الفلسطينيين واتجاه جوارها مثيرة احتمالات حروب كبرى؟ أم يجب أنْ تنكفئ جزئياً بالاستفادة من اتفاقات التطبيع، لعل وعسى يجري تأجيل العاصفة القادمة بلا ريب إلى وقت لاحق أكثر مناسبة من وجهة نظر الغرب؟ أية سياسة ينبغي اتباعها ضد إيران؟ هل ينبغي التصعيد وصولاً إلى حافة الحرب، أم إلى الحرب نفسها، أم ينبغي إيجاد سُبل أخرى... وهكذا..

وبكلمة، فإنّ كل التعقيدات التي ترافق عملية تحول المنظومة الدولية، تجد طرقها في التعبير عن نفسها داخل الكيان، سواء كانت تلك التعقيدات هي تعقيدات المجابهة مع الصين وروسيا والقوى الصاعدة على العموم، أو تعقيدات الخيارات والصراعات الداخلية ضمن هذه المواجهة.

ثانياً: الوضع الأمريكي في منطقتنا

لوحة الاصطفافات الإقليمية في منطقتنا، بقيت ثابتة طوال أكثر من نصف قرن مضى. كانت القوى الإقليمية الأربع الأساسية، كلها غربية الاصطفاف: إيران الشاه، وتركيا الناتو، والسعودية البترودولار، ومصر السادات. بدأت أُولى التغيرات في هذه اللوحة عام 1979 مع الثورة الإيرانية، التي بدأت معها إيران بالانزياح ببطءٍ شديد بعيداً عن المعسكر الغربي؛ هذا الانزياح لم يبدأ بالتحول إلى واقع مكتمل، إلا مع مطلع الألفية الجديدة.

التحول في اصطفافات القوى الإقليمية الثلاث الأخرى، جرى بشكلٍ مستور، وتراكمي، وظهر بشكل واضح في تركيا ما بعد محاولة انقلاب 2016، وخاصة عبر مسار أستانا، وغيره من المواقف الدولية المتعددة.

تحول السعودية، بدأ بشكل تراكمي طويل الأمد، ولكنه لم يظهر بشكل واضح إلا مع وصول محمد بن سلمان إلى الحكم. ولعل أول الإشارات العلنية حول هذا التحول، هو الموقف في مسألة أوكرانيا، وكذلك الموقف بما يخص التجارة مع الصين، وربما أوضح من هذا وذاك، الموقف في أوبك+.

بالنسبة لمصر، فلا يمكن القول إنّ هنالك تحولاً واضح الاتجاه، فما تزال مصر غربية الهوى من حيث محصلة سياساتها، وخاصة الداخلية الاقتصادية. مع ذلك، هنالك إشارات عديدة عن استعداد نحو علاقات أوثق وأوسع اقتصادية وعسكرية وسياسية وثقافية مع كل من الصين وروسيا. وربما سيكون أي تحولٍ جدّي في الاصطفاف المصري، مسألة مؤجلة من وجهة نظر من يديرون الدفة هناك، لأسباب عديدة، بينها هشاشة الوضع الداخلي الاقتصادي، وحتى السياسي والأمني، ناهيك عن أوهام التشاطر التي تبرز لدى البعض، الذي يأمل بأن يستجلب أقصى استفادة ممكنة من الوضع الدولي المتغير، دون أن يحدد موقعه في المعركة الشاملة، على الأقل دون أن يعلم هو أي موقعٍ عليه أن يكون فيه مستقبلاً، حتى ولو لم يُعلن ذلك.

الاستعراض السابق، لا يعني بحالٍ من الأحوال، أنّ عملية الاصطفاف والاستدارة قد اكتملت بالنسبة لأي من الدول المذكورة. ولكن الأكيد، والذي لا يمكن الجدال به، هو أنّ أياً من هذه الدول، لا يمكن بحال من الأحوال، اعتبارها احتياطياً أمريكياً على النسق الذي كانت الأمور عليه في السبعينيات على سبيل المثال.

وإذا كانت الخسارة الأمريكية التدريجية لهذه الدول بوصفها حليفة، هي خسارة ولا شك كبيرة ومؤثرة في الصراع الدولي ونتائجه، إلا أنّ هذه الخسارة نفسها، من وجهة النظر «الإسرائيلية» هي خسارة «وجودية»؛ فقدرة الكيان على البلطجة بلا حساب، وعلى «العيش الهانئ» فوق جثث الفلسطينيين والعرب، كانت مشروطة بتوازنات محددة، دولية، وإقليمية. تَغيّر هذه التوازنات لغير المصلحة الغربية، يعني ضمناً تغيّرها ضد المصلحة «الإسرائيلية» أيضاً. بهذا المعنى، فإنّ «اتفاقات أبراهام» التي يجري تصويرها كإنجازات كبرى وتاريخية من شأنها تطبيع وضع الكيان في قلب المنطقة، ليست أكثر من سخرية مُرّة... فبينما يخسر الغرب ومعه «إسرائيل» بالتدريج، وبشكلٍ متسارعٍ، القوى الإقليمية الكبرى، يربحون (وليس حتى النهاية)، دولاً هامشية الوزن والتأثير، من طراز الإمارات والبحرين، واختراقات «حكومية» و«سياسية» في دولٍ هشةٍ، وغير قادرة على التأثير، مثل العراق ولبنان والسودان.

وبكلمة، فإنّ الاصطفافات في منطقتنا، في ظل التراجع الأمريكي، ومهما عَلا صُراخ التطبيع، هي في حقيقتها اصطفافات لا تخدم القاعدة الأمريكية المتقدمة بأي شكل من الأشكال، بل هي أسوأ اصطفافات من وجهة نظر المصلحة الصهيونية، عبر مجمل تاريخ الكيان.

ثالثاً: المسألة الإيرانية

إذ كنا قد عرضنا في المحور السابق، وبشكل شديد العمومية، لتأثير تحولات علاقة الأمريكان بالدول الأساسية في المنطقة، على الكيان الصهيوني، فإنّ وضع إيران على وجه الخصوص، هو بلا شك مسألة أساسية في فهم مصير الكيان وتموضعه الإقليمي.

جرى استخدام الصراع «السني- الشيعي» بشكلٍ نشط ابتداءً من العراق، ومن ثم في غزو العراق. وبعد ذلك باتت هذه «الثيمة» مكوناً أساسياً في نسج الاصطفافات ضمن المنطقة؛ فتحت ستارها جرى صفّ دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، في إطار «صراعٍ وجودي» مع إيران... ومع انفجار الأزمة السورية، وما جرى فيها، وكذا الأزمات في اليمن ولبنان والعراق، جرت محاولة نشطة، نجحت في قطع أشواط مهمة، في خلق اصطفاف جديد يقف فيه العرب مع «إسرائيل» في خندقٍ واحد، بل إنّ عملية الترويج لاتفاقات أبراهام استندت بالدرجة الأولى إلى مسألة العداء مع إيران.

كل هذه المعادلات والاصطفافات، بدأت بالتبخر مع نشوء مسار أستانا نهاية 2016؛ فأستانا، جمعت للمرة الأولى أكبر دولتين في المنطقة تقريباً من حيث التعداد السكاني والوزن الاقتصادي والسياسي في توافقٍ واحد؛ أي جمعت تركيا «المحسوبة سنية»، وإيران «المحسوبة شيعية». هذا المسار، أحدث اضطراباً ضخماً في خطوط الفصل التي أراد الأمريكي الاعتماد عليها.

عمليات الابتزاز الأمريكي المستمرة للخليج، وخاصة السعودية، مع الدفع الصيني الروسي لحل المشكلة بين السعودية وإيران بالحوار، دفعت نحو تقليص وزن التناقض السني الشيعي بشكل متعاظم، ووصولاً إلى انفتاح إمكانيات التوافق الحقيقية بين إيران ودول الخليج العربي، ولكن هذه المرة ليس على غرار التوافق بين إيران الشاهنشاهية، والخليج البترودولاري، وإسرائيل الصهيونية، بل بالضبط في المعسكر المقابل لإسرائيل الصهيونية بالمعنى الدولي... ربما ليس هنالك ما هو أكثر دلالة من الرغبة لدى كل من إيران وتركيا والسعودية في الانضمام إلى بريكس وإلى شنغهاي، وإلى منظومة مالية دولية جديدة هي في طور التشكل.

هذا لا يعني بحالٍ من الأحوال أنّ التناقضات الإقليمية قد تبخرت، ولكنّه يعني أنّ قانونيات التنافس الإقليمي الطبيعية، تتجه نحو ظروفٍ جديدة، تسمح بتعايشها المشترك بدلاً عن تناقضها تناحرياً.

ربما أحد أهم الأمثلة الملموسة التي أقنعت السعوديين على وجه الخصوص، بأنّ العلاقات الجيدة مع كل من روسيا والصين، وعبرهما مع إيران، هي مدخلٌ للازدهار والاستقرار، هي أزمة اليمن، وكيفية التعامل مع الحوثيين، والتي لم يستطع ولم يرغب الأمريكان أن يقدموا فيها إلا الابتزاز والمخاطر ودون أية حماية، في حين استطاع الروس والصينيون، وعبر الوساطة الفعالة مع الإيرانيين، أن يؤمنوا حداً معقولاً من الاستقرار وتجنب المخاطر بالنسبة للسعودية.

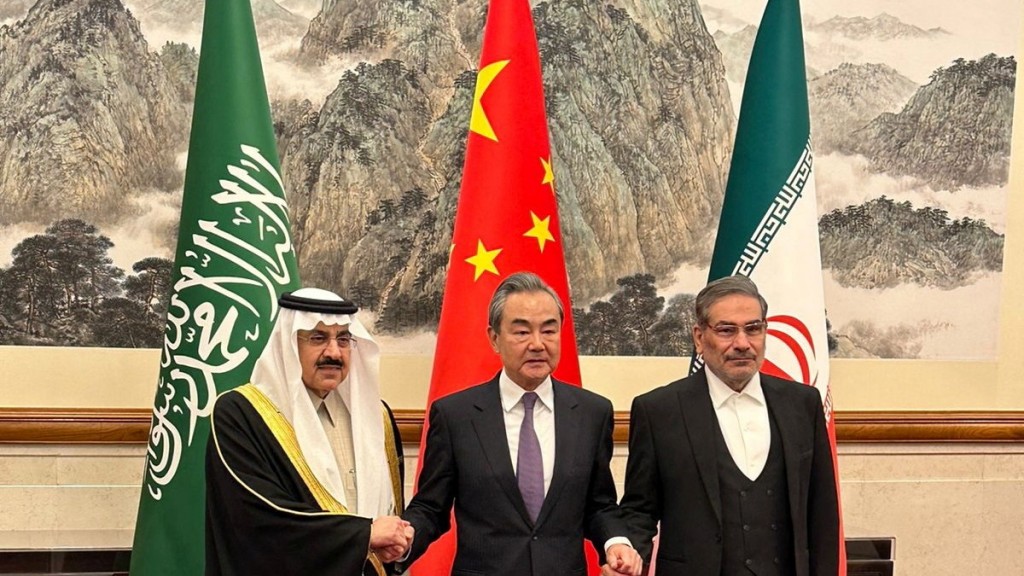

مجرد فتح الحوار بين السعوديين والإيرانيين، هو إنجازٌ ضد المعسكر الغربي، وضد الكيان الصهيوني على وجه الخصوص. وتقدم الحوار بين كل من السعوديين والإيرانيين والأتراك، وبرعاية صينية روسية، هو قلبٌّ لمجمل المعادلة الإقليمية لغير الصالح «الإسرائيلي»... وهو ما يجري فعلياً، وعلى قدمٍ وساق.

رابعاً: الوضع السوري

يصعب الجدال في أنّ الصهيونية العالمية قد حققت قسماً كبيراً من أهدافها في سورية؛ دمارٌ شاملٌ سيحتاج سنوات طويلة، وربما عقداً إلى عقدين من الزمن، لكي تستطيع سورية أن تعود إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2010. تهجيرٌ واسع النطاق، جرى خلاله تجريف نصف الشعب السوري خارج أرضه، وجرى تجريف 80% أو أكثر من كفاءاته الخبيرة، ناهيك عن التهجير المستمر للشرائح الأكثر شباباً.

حالة تقسيم أمرٍ واقع مستمرة منذ أعوام، يرافقها تسلط متعاظم لتجار الحرب والمتشددين في كل الأطراف السورية، والذين تتحدد أفعالهم بمصالحهم المباشرة الضيقة، التي تتناقض بشكلٍ تام مع مصالح الغالبية العظمى من السوريين، وتتقاطع مع المصالح الغربية وحتى «الإسرائيلية».

هذه الأمور وغيرها مما هو معروف عن الكارثة السورية، يتقاطع بلا ريب مع مشروع بيريز للشرق الأوسط الكبير، والذي بين عناصره الجوهرية تجريف قسم كبير من الشعب السوري من أرضه، وكذا ربط مجمل دول وشعوب المنطقة طاقياً ومائياً بالكيان... علماً أنّ عملية الربط هذه لم تصل بعد، وليس من المتوقع أن تصل إلى أي مكان فعلي.

رغم كل هذه الصورة السوداوية، إلا أنّ المسألة بالنسبة للكيان الصهيوني، ما تزال شديدة الخطورة؛ فليس المطلوب، وليس الكافي، هو تدمير سورية جزئياً، بل ينبغي إخضاعها بشكل كامل، بما في ذلك عبر تقسيمها إنْ أمكن ذلك؛ فحجم الخراب المطلوب في سورية، يتناسب طرداً مع تردي الأوضاع الإقليمية والدولية من وجهة نظر مصالح الكيان. أي أنّه كلما كانت الظروف الدولية والإقليمية أقل مناسبةً بالنسبة للكيان، بات حجم الدمار المطلوب في سورية أكبر.

الآن، ومع الوضع الدولي المستجد، ومع الوضع الإقليمي المستجد، انفتحت إمكانية تطبيق 2254 على غرار تطبيق اتفاقات مينسك، أي تطبيقه ضد إرادة الغرب ودون اشتراكه. التسوية السورية- التركية التي بدأت وقطعت شوطاً معقولاً، تصب في المحصلة في هذا الاتجاه، أي في اتجاه حرمان الغرب من أي وزن لاحق في سورية. وهذا يعني ضمناً، حرمان «إسرائيل» من أيّ وزن لاحق.

أكثر من ذلك، فإنّ حل الأزمة السورية، سيكون تتويجاً لجملة تفاهمات واصطفافات دولية- إقليمية جديدة، تشمل: الصين وروسيا وتركيا وإيران والدول العربية الأساسية، وستكون بالتالي إعلاناً واضحاً لطبيعة النظام الإقليمي الجديد في كامل المنطقة، والذي لن تكون «إسرائيل» جزءاً ممن يصيغونه.

هذه «المخاوف»، وهي مخاوف حقيقية لدى الكيان، تدفعه ليس إلى الاستمرار بعمليات الاعتداء على سورية، بل وأيضاً تدفعه لتشغيل المطبعين في محاولات تخريب مسار أستانا، وتدفعه لتشغيل المتشددين من السوريين كي يستنفروا كل قدراتهم على التخريب، لعل وعسى يجري قلبّ المنقلة، وإنهاء المسألة عبر خطة «الخطوة مقابل خطوة» الأمريكية- «الإسرائيلية».

وبكلمة مختصرة، فإنّ سورية، وبكل خرابها الحالي، وخاصة مستقبلها المحتمل، ما تزال أحد مصادر القلق «الإسرائيلي» الأساسية. والتطبيل بمسألة إيران في سورية، ليس سوى القشرة التي يتغطى الصهيوني تحتها، في عمله المتواصل ضد حل الأزمة في سورية، وضمناً ضد اكتمال تشكل منظومة إقليمية جديدة، تعكس الحقائق والتوازنات الدولية الجديدة.

خامساً: الوضع الديمغرافي

لا نضيف جديداً، حين نقول إنّ الوضع الديمغرافي داخل فلسطين التاريخية، وداخل مناطق الـ 48 خصوصاً، هو أحد الهواجس الكبرى لدى الكيان؛ فكل محاولات اقتلاع الفلسطينيين وإبادتهم والتخلص منهم بكل شكل من الأشكال، قد باءت بفشل ما بعده فشل. والاتجاه العام، هو أنّ الغلبة السكانية الكاسحة ستكون بيد الفلسطينيين؛ ما يجعل من فكرة يهودية الدولة، ومن ابتلاع وإنهاء وضع الفلسطينيين نهائياً، مسألة لا تخالج الصهاينة حتى في أكثر أحلامهم «ورديةً» وبالأحرى شيطانية.

ما يمكن أنْ نضيفه في مسألة الوضع الديمغرافي، ليس متعلقاً بالتناسب بين العرب و«اليهود» في «إسرائيل»، بل بالتطور التاريخي لثلاثة تناسبات أخرى ضمن «اليهود»:

الحريديم: سبق أنْ نشرت قاسيون مادة موسعة بعض الشيء حول مسألة الحريديم (هم متشددون يهود يعيشون عالة على الجميع، حيث ينصرفون بشكل كامل للنشاط الديني، ولا يخدمون في الجيش، ولا يشاركون في النشاط الاقتصادي، ويعتاشون من مساعدات حكومية، ومعروف عنهم نسبة التعليم المنخفضة جداً بينهم، ونسبة الولادات الأعلى، حيث إنّ معدل الخصوبة بينهم، عام 2018، وفقاً للمكتب المركزي «الإسرائيلي» للإحصاء، قد وصل 7,1 طفلاً في العائلة الواحدة، مقابل وسطي أقل من 4 بين بقية الفئات). نسبة هؤلاء ضمن المستوطنين، هي في ارتفاع مستمر، إلى الدرجة التي يرى فيها دان بن ديفيد، الباحث المعروف في جامعة تل أبيب في دراسته المعنونة «التركيبة السكانية والأوهام: الانتخابات ستحدد إذا ما كانت إسرائيل ستبقى موجودة بعد جيلين»، أنّ 30% فقط من الكتلة السكانية هي من تقوم بكل المهام، بما فيها الاقتصادية والعلمية والعسكرية، والباقي إما معادون «عرب» وإما عالة «الحريديم».

المشكلة لا تقف عند هذا التناسب، بل تتعداه إلى ما هو أخطر؛ هنالك تناقض مستعصٍ بين طبيعة الكيان وبين التطورات «المرغوبة» لوضعه الديمغرافي. فمن جهة، يحتاج الكيان إلى هجرة مستمرة نحوه من الخارج، وخاصة من الفئات الأكثر تطوراً والأعلى معرفة بالمعنى التقني، كي يتمكن من مواصلة لعب دورٍ صناعي ودور تكنولوجي محدد ضمن المنطقة والعالم. ولكن في الوقت نفسه، فإنّ الاستمرار السياسي لهذه «الدولة» الاستعمارية، يحتاج إلى نوعية من المستوطنين يمكنها التعايش مع الخطر، ومع الحرب المستمرة على أساس أفكارٍ متخلفة ومتعصبة تحملها، وتنميها «الدولة» بشكلٍ منظم. الفئة المستعدة للبقاء تحت الخطر هي الحريديم، وهذه الفئة نفسها هي مشكلة كبرى للكيان. الفئات التي ينفع الكيان بقاؤها والمزيد من هجرتها نحوه، هي فئات لا يمكنها العيش مع وضع غير آمن. أي أنّ ديناميات التطور الداخلي في إطار الصراع، تدفع نحو تغيير حاسم في طبيعة «المجتمع الإسرائيلي»، تغيير يفقد هذا الكيان كل مميزاته النوعية بشكل تدريجي.

يضاف إلى ذلك، ما كشفته الأزمة الأوكرانية في مسألة الهجرة. ينبغي بداية التذكير بأنّ الكيان ككل، هو عبارة عن معسكر دائم، حرب دائمة، وهذا ينعكس على كل شيء فيه، بما في ذلك على نوعيات السكان، وعلى نوعيات المهاجرين نحوه. هذا الأمر يتعزز مع ثبات حالة عدم الاستقرار طوال ما يصل إلى 20 سنة متواصلة على الأقل، ابتداءً بالانتفاضة الثانية وحتى الآن. الطريف فيما تكشفه الصحافة الإسرائيلية هذه الأيام، أنّ الهجرة نحو الكيان ما بعد أوكرانيا امتازت بأربعة أمور. الأول: هو أنّ من يهاجر إلى الكيان من اليهود سواء من أوكرانيا أو روسيا أو غيرهما، يتعاملون مع إسرائيل بوصفها محطة مؤقتة نحو هجرة أخرى باتجاه الولايات المتحدة، أو أوروبا. الثاني: هو أنّ هجرة اليهود من العالم الغربي باتجاه الكيان قد تقلصت إلى حدود غير مسبوقة تاريخياً. الثالث: هو أنّ الهجرة المعاكسة وخاصة في الفئات غير الحريديمية (أي الفئات الأكثر تطوراً بالمعنى الإنتاجي والتكنولوجي) هي الأعلى تاريخياً. الرابع: هو أنّ أولئك الذين يستقرون بعد هجرتهم من روسيا وأوكرانيا خصوصاً هم من غير اليهود!

هذه الاتجاهات العامة لتحول الوضع الديمغرافي، تصب جميعها ضد مصلحة الكيان، ليشكل الوضع الديمغرافي أحد أكبر التحديات أمام مستقبل الكيان، وأحد أعمق أزماته الوجودية.

سادساً: الوضع الأمني

لا يمكن طبعاً الفصل بشكل كامل بين أيّ من الجوانب التي ذكرناها سابقاً، وبين الوضع الأمني على الخصوص؛ فعملية تهتك بنى «الأمن» الصهيوني الداخلي تتسارع بشكلٍ كبير. والقدرات التي يمتلكها الفلسطينيون وفصائلهم المسلحة تتعاظم يوماً وراء الآخر... والعمليات الأخيرة هي مؤشر هامٌ على حجم هشاشة الكيان الداخلية.

ورغم أنّ هنالك الكثير مما يمكن قوله في الوضع الأمني للكيان، وخاصة تحت ضربات المقاومة المستمرة، لكن ربما من المفيد بشكلٍ خاص إلقاء الضوء على فكرة محددة هي: كيف يتم تحديد مقياس «الهشاشة» الذي نتحدث عنه؟ فإذا شئنا مقارنة وضع الكيان بوضع دولة طبيعية، ربما كانت النتيجة هي أنّ درجة الأمان فيه معقولة ضمن عالمٍ شديد الاضطراب. ولكن المسألة أعقد من ذلك؛ فالفئة التي تواصل الهرب والهجرة، هي بالذات الفئة التي تقدم للكيان ميزة نوعية بالمعنى التكنولوجي والصناعي، واستقرار هذه الفئة هشٌ إلى أبعد الحدود في ظل الظروف الأمنية الصعبة، وفوقها الظروف الاقتصادية الآخذة في التأزم... خاصة وأنّ استطالة العهد بحالة عدم الاستقرار، تُكرّس القناعة بأنّ هذه «الدولة» لا يمكنها أن تتحول إلى «وطن»، لا الآن ولا سابقاً ولا لاحقاً...

ما يعني، أنّ هزّ الأساسات الوجودية للكيان وصولاً إلى تحطيمها، هي حربٌ خلوية، قوتها في استمراريتها وفي استطالة الأمد بها. وهي عمليةٌ قائمة فعلاً، ومتصاعدة واقعاً، وليس من أداة بيد الصهيوني لإيقافها.

سابعاً: الوضع الاقتصادي

قبل شهر تقريباً، صرح أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب السابق في حكومة الكيان، بأنّ «إسرائيل في طريقها نحو أزمة اقتصادية لم تعرف لها مثيلاً من قبل». كذلك فإنّ رؤساء البنوك في اجتماعهم مع وزير المالية الحالي قبل أيام، قد أقروا بأنّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة تلوح في الأفق. وهذان مثالان فقط بين مئات الأمثلة المشابهة التي يمكن إيرادها حول مدى التشاؤم الذي يخيم على الرؤية الاقتصادية في الكيان.

المشكلة في هذه الآراء بمعظمها، أنها تحاول تفادي الأسباب العميقة للأزمة، وتحاول ردّها إلى «الإصلاح القضائي» الذي يعتزم نتنياهو إقراره، في حين أنّ عمق المسألة في مكانٍ آخر تماماً... وفيما يلي بضع نقاط أساسية حول طبيعة وحجم الأزمة:

كما كل الاقتصادات المرتبطة بالدولار حول العالم، يمر الكيان هو الآخر عبر الأزمة. رفع الفيدرالي الأمريكي المستمر لأسعار الفائدة، أدى إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال من بقاع مختلفة في العالم باتجاه الداخل الأمريكي، وخاصة الأموال الساخنة. نشر موقع والا «الإسرائيلي» منذ أيام نقلاً عن رؤساء البنوك «الإسرائيلية» أنّ معدل انتقال الأموال نحو الخارج قد ارتفع بعشرة أضعاف المعدل الذي كان عليه قبل سنة.

الارتفاع الفلكي هذا، أي بعشرة أضعاف للأموال الهاربة من الكيان، لا يمكن تفسيره فقط بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبرفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، لأنّ حجم تسرب الأموال في دول مختلفة حول العالم باتجاه الولايات المتحدة لم يبلغ هذه المعدلات من الارتفاع في الفترة نفسها. أحد التفسيرات الإضافية لهذه العملية، هو أنّ واشنطن تعمل بشكل مدروس على استقطاب شركات التكنولوجيا المتطورة من كل «حلفائها» باتجاه الداخل الأمريكي، وشركات التكنولوجيا العالية في الكيان هي عماد أساسي من أعمدة الاقتصاد، بل هي العماد الأهم، وهي في الوقت نفسه الاستهداف الأساسي الذي يضعه الأمريكان حالياً.

الوضع الأمني المتوتر دائماً، والكلف المهولة لإدارة مجتمع عسكري ولإدارة آلة حرب لا تتوقف عن العمل، هي أيضاً أسباب إضافية لتعميق الأزمة، خاصة وأنّ الموردين الأساسيين لتشغيل هذه الآلة قد تراجعا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ونقصد بهما، أولاً: تجارة بيع الأسلحة الإسرائيلية التي تشهد تراجعاً واضحاً. وكذلك الدعم الأمريكي المالي، والذي وإنْ لم يتم تقليص حجمه الدولاري، إلا أنّ قيمته الفعلية قد انخفضت بشكل كبير بحكم التضخم الحقيقي للدولار.

سبق أنْ تناولنا موضوع الحريديم في هذه المادة، ولكن لا بد من التنويه هنا بأنّ هذه الفئة مساهم أساسي في تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ يكفي القول إنّه في إحصاءات 2016 بلغ عدد اليهود الحريديم في «المجتمع الإسرائيلي» حوالي 750 ألفاً، وعددهم الآن ولا شك قد قارب المليون أو تجاوزه. (17% من اليهود في فلسطين المحتلة عام 2016، واليوم تجاوز الـ 20%). يكفي فقط أنْ نتخيل صورة «دولة» لا يقوم 20% من سكانها بأي عمل منتج من أي نوع كان، بل ويجب على الدولة أن تصرف عليهم، وهم عليهم أن يتفرغوا لممارسة الدين، وبالأحرى لممارسة الحقد والعنصرية... وحتى من يقوم منهم بعمل ما، فهو عمل قليل الإنتاجية بشكل كبير.

ثامناً: الانقسام السياسي الداخلي

أكثر الطرف سماجة، هي تلك التي تتحدث عن وجود «يمين» و«يسار» ضمن القوى السياسية «الإسرائيلية» الحاكمة؛ الحقيقة، أنها كلها يمين والفارق هو مدى يمينيتها ومدى تعصبها.

اثنان من الصف الأول من قيادات الكيان، وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين، قد عبّرا عن أنّ «إسرائيل ماضية نحو حرب أهلية طاحنة»، هما إيهود باراك وإسحاق هرتسوغ. هذا الكلام ليس بقليل، ويعكس حجم الأزمة وعمقها.

المسألة ليست مجرد خلافٍ بين مجموعة نتنياهو وحلفائه والصف المقابل، وليست بالتأكيد حول «الإصلاح القضائي». عمق المسألة فيما نعتقد هو الخلافات الكبرى حول السياسات الاستراتيجية الواجب اتباعها في ظل وضع عالمي يتغير بسرعة كبيرة؛ بكلامٍ آخر، الانقسام ضمن «النخبة» في الكيان، هو انعكاس لانقسام النخبة في الولايات المتحدة وفي الغرب عموماً. وهذا الانقسام أشد قسوة في الكيان، لأنّ ما هو على المحك هو استمرار الكيان ذاته من حيث استمرار وظيفته أو انتهائها. فالتراجع الأمريكي المتواصل، وصعود أسهم التيار الانكفائي، يهدد الكيان وجودياً، ويجعل مما يسمى «اتفاقات أبراهام» مجرد قبلة وداعٍ أمريكية للكيان، يُترك بعدها لمصيره.

ولا شك أيضاً، أنّ الحامل الداخلي الأساسي للأزمة السياسية للكيان، هو المقاومة الفلسطينية، التي سنتحدث عنها باختصار في فقرة لاحقة، ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أنّه وبالرغم من أنّ لدى الساسة «الإسرائيليين» موقفاً معادياً موحداً ضد كل ما هو فلسطيني، إلا أنّ عجز مختلف السياسات القمعية والهمجية في كسر المقاومة، قد ولّد انقساماً عميقاً حول الأساليب الواجب اتباعها...

تاسعاً: النواة الثقافية

استقرار أي مجتمع أو دولة من الدول، لا يمكن أن يتم دون وجود نواة ثقافية متماسكة تشكل الجانب الروحي من كيان الدولة- المجتمع.

الاستثمار المكثف بالهولوكوست، وتحويلها إلى «مناسبة يهودية خالصة» رغم أنّ ضحاياها لم يكونوا من اليهود فقط، وكذلك الاستثمار بـ«الغيتو» التاريخي في الغرب، وضع أساساً (وإنْ واهياً)، لنواة ثقافية ما لمشروع «الدولة اليهودية»، بمعنى أنها دولة للمظلومين والمضطهدين القادمين من شتى بقاع الأرض.

الطريف في المسألة، أنّ أولئك الذين نظموا اضطهاد اليهود تاريخياً، هم أنفسهم الذين دفعوا نحو «إقامة الدولة»، وضد شعوب سبق أن اعتبرت اليهود جزءاً طبيعياً منها، وعاش اليهود فيها في مستوى من الأمان والحرية لم يعرفوه قط في أوروبا. (تكفي مراجعة تاريخ محاكم التفتيش، وقبله تاريخ الدول العربية الإسلامية التي قامت في منطقتنا لمعاينة هذه الحقائق). هذا موضوع طويل بكل الأحوال، ولسنا بوارد التعمق فيه، إنما تدعو ضرورة السياق إلى الإشارة له.

استمر الارتكاز إلى فكرة الاضطهاد ردحاً من الزمن بعد إعلان دولة الكيان. ولكن تغيرت مع الزمن مجموعة أمور أساسية:

أولاً: سمحت المعونات الغربية الكثيفة، بتحويل صورة «المستضعف» إلى صورة المتجبر والظالم، ليس من وجهة نظر الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين أو أي حرٍ في العالم فحسب، بل ومن وجهة نظر «الإسرائيليين» أنفسهم.

ثانياً: هذه المعونات نفسها، ومعها التطور التقني المستورد بمعظمه، أحدث حالة من الرخاء المادي. بل وكان الرخاء المادي نفسه أحد شروط استقطاب نخبة تقنية وعلمية وصناعية يهودية من أصقاع العالم باتجاه فلسطين المحتلة. وجود هذه الفئات عزز مشكلات «المجتمع الناشئ»، فالفوارق الطبقية بدأت بالظهور بشكل أكثر حدةً، وكذا الفوارق العنصرية الطابع، والتي يجري فيها التمييز بين اليهود على أساس لون بشرتهم، وعلى أساس البلدان التي جاؤوا منها، ويتم توزيعهم على الأعمال بناءً على ذلك.

ثالثاً: حالة الرخاء النسبي نفسها، وكما في أي مجتمع عبر التاريخ، قد أضعفت الاستعداد للقتال، خاصة وأنّ القسم الأكثر ثراءً والأكثر تطوراً، لديه دائماً خيار الانتقال المؤقت أو الدائم نحو الغرب، بمقابل، أنّ الفئات الأكثر تخلفاً وخاصة الحريديم، ليست مستعدة، وليست لديها الإمكانية العملية للانتقال إلى أي مكان آخر.

محصلة هذه العوامل وغيرها، أنّه لا يمكن الحديث عن «نواة ثقافية» واحدة في «مجتمع واحد» بما يخص الكيان. بل هنالك عدة مجتمعات معزولة نسبياً عن بعضها البعض، ومتناقضة فيما بينها. والأكثر صعوبة في المسألة، أنّ تلك الفئات التي تشكل «الأساس الاعتقادي» للكيان، والتي يمكنها أن تتحمل أكثر من غيرها ظروف الحرب والتوتر الأمني المستمر، هي ذاتها أساس المشكلة الاقتصادية للكيان. والعكس بالعكس، فالفئات التي هي أساس بناء اقتصاد متطور في الكيان، هي الأقل تحملاً لظروف التوتر الأمني، وهي الأكثر استعداداً للفرار عند أول غيمة... وهذان الاتجاهان قد تعززا بشكل مضاعف مع الأزمة العامة، ومع اشتداد ضربات المقاومة الفلسطينية وتنوعها... حيث تبدو النواة الثقافية للمجتمع الفلسطيني أشد ثباتاً ورسوخاً وعمقاً بما لا يقاس ربما من أية نواة ثقافية أخرى حول العالم، وليس لدى الكيان فحسب؛ فالإجرام الصهيوني، ومحاولة فصل البلاد المحتلة عن بعضها البعض، ومحاولة تفريق الفلسطينيين بشتى السبل، كلها عززت على عكس المرجو صهيونياً، تضامن المجتمع الفلسطيني في 48 والضفة وغزة والشتات...

عاشراً: المقاومة الفلسطينية

أعمق جوانب أزمة الكيان على الإطلاق، وأشدها تهديداً له، هي المقاومة الفلسطينية، وعلى الخصوص حالة الوحدة بين كل من الضفة وغزة والـ ـ48 والحركة الأسيرة والشتات.

تركّز الجهد الصهيوني عبر عقود على تشتيت نضالات الفلسطينيين وعزلها عن بعضها البعض، وينبغي الاعتراف بأنّ هذا قد نجح جزئياً في بعض المراحل التاريخية، وخاصة تلك التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلى ما قبل بضعة أعوام؛ في تلك المرحلة، بدا وكأن نضال الشتات قد تمّ تهميشه وتقليل أثره، وبدا أنّ الـ 48 قد تمّ إخراجها من المعادلة.

الصهاينة، وفي معتقلاتهم بالذات، وضعوا أساساً مكيناً، ومن حيث لا يريدون، لوحدةٍ فولاذية للمجتمع الفلسطيني؛ فقد شكلت الحركة الأسيرة خلال عقودٍ طويلةٍ، روح الشعب الفلسطيني، وعماداً أساسياً لوحدة كل أشكال نضاله. وربما في جوهر ذلك أنّها شكلت الأساس الأخلاقي والسياسي والعملي لتجاوز أية انقسامات فصائلية، وللعمل ضد أية أشكال انحرافٍ وخيانة من قبيل التنسيق الأمني وما شابهه.

كذلك، فإنّ المقاومة المسلحة، هي الأخرى كانت أساساً مكيناً في هذه الوحدة؛ فبات معروفاً أنّ الفلسطينيين على العموم لا يقفون عند الشعارات التي تطلقها القوى السياسية، بل عند الصواريخ التي تطلقها، وعند الأفعال الملموسة في مقاومة الاحتلال.

بالتلازم مع ذلك كلّه، وابتداءً من الشيخ جراح وما تلاه، ظهر أنّ أزمة الصهاينة كلما تعمقت، تعمقت بالضد منها وحدة الحال الفلسطينية لتشمل الضفة وأراضي 48 وبمختلف أشكال النضال المدني والعسكري والسياسي والثقافي والاجتماعي.

وسطي عمر المقاومين الفلسطينيين الذين يضربون الكيان على أساس يومي، ومن حيث لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يحمي نفسه، هو وسطي صغير وذو دلالات كبرى. فكل الأحاديث عن أنّ الأجيال اللاحقة ستنسى قد تبددت. أهم من ذلك، أنّ ولادة أجيال مقاومة بهذه الأعمار الصغيرة، تعني أنّ عزم القضية يزداد ويتصلب مع الزمن على عكس ما يأمل الصهاينة، ويعني أنّ المقاومة الفلسطينية قد دخلت مرحلة جديدة تستنزف فيها الاحتلال بشكل تراكمي ومؤلم وحتى النهاية، دون أن يمتلك في وجهها أية وسيلة فعالة، مهما بلغت وحشية وسائله.

بكلامٍ آخر، فإنّ نموذجاً جديداً مركباً ومعقداً من المقاومة قد نشأ وتثبت؛ نموذج يدمج أشكال المقاومة الفيتنامية المتمثلة بالحرب الشعبية، مع أشكال المقاومة السلمية في تجارب كتجربة غاندي، مع أشكال المقاومة المسلحة المنظمة، كما في المثال التاريخي للجزائر، مع أشكال المقاومة الثقافية والسياسية، كما في حالات عديدة حول العالم.

هذا النموذج الجامع المانع غير قابل للكسر بأي شكل من الأشكال، بل وقابليته للتوسع ولتعميق الاستنزاف قابلية تكاد تكون مفتوحة بلا حدود...

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1144