في الأبعاد السياسية والأيديولوجية والهيمنيّة لمتاجرة الغرب بمسائل «المثلية الجنسية»

تحولت مسألة «المثلية الجنسية» خلال العقدين الأخيرين، وبشكلٍ متسارع في السنوات الأخيرة، من مسألة حقوقٍ شخصيةٍ للأفراد، إلى أداةٍ سياسية واجتماعية بيد النخب المالية العالمية.

واحدة من أكبر مشكلات التعاطي مع هذه المسألة أنها محكومة حتى اللحظة، بتسيّد رأيين متطرفين في التعاطي معها؛ أحدهما هو الرأي الذي ربما تصلح تسميته بـ«التكفيري» والذي ينكر على المثليين لا حقوقهم فحسب، بل وحتى حقهم في الوجود، والآخر – وهو تكفيريٌ أيضاً، وإنْ بطريقة أخرى- ويزعم الدفاع عنهم عبر وضعهم في مواجهةٍ وجودية مع شتى أنواع المعتقدات الاجتماعية والدينية والطبيعية، وربما المثال الأكثر فداحةً على ذلك هو السعي لتشريع عمليات التحول الجنسي للأطفال!

عملية إدارة الرأي العام حول المثلية ومن خلال وسائل الإعلام الكبرى والحكومات الغربية، تسعى لإبقاء النقاش/الصراع بين هذين الحدين المتطرفين؛ وهذا ليس مصادفة، بل أمراً مقصوداً. والمقصود منه هو التغطية على حقيقة الأهداف السياسية والتحكمية من وراء تسييس قضية من المفترض أنها قضية حقوق فردية، وهو ما سنناقشه في هذه المادة.

(يمكن تحميل المادة كاملة بصيغة pdf من هذا الرابط)

(لتحميل المادة باللغة الإنكليزية بصيغة PDF، إضغط هنا)

مخطط المادة

أولاً: الحجم الفعلي للظاهرة

لمناقشة الجانب السياسي من المسألة، أي الاستخدام السياسي لموضوع المثلية، بشكل موضوعي، لا بد قبل كلّ شيءٍ من تبيان حجمها الحقيقي قدر الإمكان؛ فشعوب منطقتنا تسمع أخباراً متنوعة عن الموضوع وعلى أساس يومي، ولكنها على العموم أخبارٌ مبعثرة تسمح بتلمس حجم الظاهرة لكن دون معرفته بشكلٍ فعلي. ولذا من الضروري أنْ نجمّع في مكان واحد ما يكفي من المعطيات السياسية حول المسألة في مكانٍ واحد، بحيث يظهر حجمها الفعلي، ليولّد هو ذاته الأسئلة المنطقية حول الغاية والغرض، وليسمح لنا بالتعاطي مع الظاهرة بعيداً عن تسطيحها المقصود بأنها مجرد مسألة «حقوقية».

ثانياً: الغايات والأهداف

بعد ذلك، سننتقل إلى محاولة فهم الغايات والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من وراء رفع المراكز الغربية لواء «الدفاع عن المثلية».

أولاً: الحجم الفعلي للظاهرة

لمحة تاريخية مختصرة

اللمحة التاريخية هنا، لا تعني تاريخ المثلية ككل، ولكن التاريخ الذي من خلاله يمكن فهم تطور استخدام هذا الموضوع كأداة سياسية خلال العقود القليلة الماضية. في هذا السياق من المهم النظر إلى الفترة الزمنية التي بدأت فيها تظهر بعض التغييرات فيما يتعلق بالترويج أو التركيز بشكل كبير على موضوع المثلية ولاحقاً ما تم تسميته بـ «مجتمع الميم» أو LGBTQ، وهذا الأخير يعني وفق التعريف السائد «المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية» ويُضاف إليه كل فترة تصنيف آخر وحروف أخرى تمثل هوية جنسية جديدة تم «اكتشافها»، ويتم ترويج هذا «المجتمع» كأنه مجتمع منفصل موازٍ للمجتمع «التقليدي»، له احتياجات مختلفة تتطلب نضالاً ومناصرة وعملاً منفصلاً عن «المجتمع الآخر»، وبالصراع معه في كثير من الأحيان!

في عام 1994 بدأ الاحتفال السنوي بشهر تاريخ ما يسمى بـ «مجتمع الميم» في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين نسخته بلدان أخرى. يتضمن هذا الاحتفال تسليط الضوء على حقوق المثليين وحركات الحقوق المدنية ذات الصلة. احتفلت في عام 2022، كل من أستراليا وكندا وفنلندا وألمانيا والمجر وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها بشهر تاريخ «مجتمع الميم» لمدة شهر، وخلاله تزايدت الأنشطة الإعلامية والترويجية حول المثليين وحقوقهم... إلخ.

كل عام هناك ما يسمى بـ «مسيرة فخر المثليين» التي تخرج في عدد من الدول حول العالم، معظمها في شهر حزيران. وكان أولها في 27 حزيران 1970 في مدينة شيكاغو الأمريكية. في عام 2021 كان هناك هذا النوع من المسيرات في 107 دولة على الأقل وفق تقرير إحدى المنظمات المهتمة بهذا الموضوع. من الجدير بالذكر أن التقرير تضمن خارطة للعالم أظهرت الدول التي كانت فيها عدة مسيرات في عدد من المدن فيها، والدول التي خرجت فيها مسيرة واحدة فقط (بما في ذلك افتراضياً)، والدول التي لم تخرج فيها أي من هذه المسيرات، وهذه الأخيرة كانت معظم دول آسيا وأفريقيا، بينما كانت الأولى معظمها دولاً غربية.

حيتان الإعلام الغربي يرفعون الراية!

أحد المؤشرات التي يمكن النظر على أساسها إلى الموضوع، هو مدى التبني الإعلامي والترويج الإعلامي للمسألة، وخاصةً من جانب المؤسسات الإعلامية الضخمة والغربية بالدرجة الأولى، والتي تعود ملكيتها والتحكم بها كما هو معروف إلى أساطين رأس المال المالي العالمي من أمثال سوروس وأشباهه. وهنا يمكن النظر إلى مدى ظهور الموضوع في الإعلام بما في ذلك برامج التلفزيون والإذاعة والبرامج الترفيهية وبالأخص برامج الأطفال، بالإضافة إلى مدى وجودها في الجوانب التعليمة والصحية والثقافية... إلخ.

منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا، يزداد بشكل واضح إظهار الشخصيات من «مجتمع الميم» في وسائل الإعلام الرئيسية في أمريكا الشمالية، وسوف نتطرق لاحقاً إلى بعض الإحصاءات والأرقام ذات الصلة. هذا لا يعني أن المثليات والمثليين لم يكن لهم أي ظهور في الإعلام سابقاً، ولكن منذ التسعينيات كان هنالك ازدياد واضح في ظهورهم. وأهم من ذلك أنّ «الهوية الجنسية» باتت الحامل الأساسي لذلك الظهور؛ بمعنى أنّ المسألة لم تعد محصورة بممثل مثليٍ مشهورٍ يؤدي أدواراً مهمة في الأفلام والمسلسلات، بل باتت المسألة متمركزة على هويته المثلية، وكذا مع المغنيين وشخصيات المجتمع وصولاً للشخصيات السياسية كما سنرى. أي أنّ إعلان هوية جنسية مثلية، بات جزءاً أساسياً من حوامل الظهور والأداء والخطاب.

إحدى المنظمات الأمريكية واسمها «GLAAD»، وهي تركز على قطاع الترفيه (المرئي والمسموع والمكتوب) وتصويره لمجموعات «مجتمع الميم»، أصدرت تقريراً حول تمثيل «مجتمع الميم» في البرامج التلفزيونية ووجدت أنه من الشخصيات الدائمة المجدولة للظهور في المسلسلات على المحطات الأمريكية لموسم 2021-2022، هنالك ما يقارب %12 منهم كانوا من «مجتمع الميم» (كشخصيات في المسلسل)، وهذه زيادة عن العام الذي قبله والذي أيضاً انعكس على الشخصيات متكررة الظهور في المسلسلات، وربما ينبغي السؤال عن النسبة الحقيقية في المجتمع للمثليين وهي نسبة يصعب التثبت منها، لمقارنتها بحجم الحضور في الإعلام والثقافة، خاصةً وأنّ منظمات عديدة تضع هدفاً الوصول إلى 50% من الحضور على مختلف المستويات! ناهيك عن أنّ الاستسلام للمقارنة هذه وللنسب هو سقوطٌ في فخٍ منصوب؛ فمنطق التمثيل على أساس «الكوتا»، هو بذاته مشكلة كبرى سنعالجها جزئياً في نهاية هذه المادة.

المنظمة المذكورة كانت قد بدأت منذ عدة سنوات بمتابعة هذه الإحصاءات ونشرها، ووفق هذه الإحصاءات فقد زاد عدد هذه الشخصيات في أحد أنواع البرامج التلفزيونية من %4,4 في عام 2012 إلى %10,2 في عام 2019.

الأطفال هدفاً!

لعل واحداً من أخطر جوانب التعاطي الغربي مع المسألة، ومن أكثرها استفزازاً في الوقت نفسه، هي طريقة التعاطي مع «المثلية عند الأطفال». فبينما تعتبر القوانين والمجتمعات، بما فيها الغربية، أنّ السن الطبيعي والقانوني لممارسة الجنس يبدأ في الثامنة عشرة، وتجرّم ممارسته قبل ذلك، وخاصة في حال حصل بين من هو أكبر من 18 وبين من هو أصغر «أي قاصر»، في هذا الوقت نفسه، فإنّ الإعلام المركزي الغربي وكذلك مشرعون غربيون بدأوا بالعمل على قوانين وتشريعات تسمح للأطفال من عمر الخامسة بـ«اتخاذ القرار» في تحديد هويتهم الجنسية، بما في ذلك القرار في إجراء عمليات التحول الجنسي!

في الإعلام، بدأ إقحام الموضوع في برامج الأطفال منذ حوالي العشر سنوات، ولكن كان هناك ازدياد ملحوظ خلال العام الماضي وظهرت بعض الشخصيات في برامج الأطفال بالظهور في عائلة فيها الوالدان من الجنس نفسه، كما بدأت بعض المتاجر التي تبيع ألعاب الأطفال بعرض ألعاب فيها عائلة مكونة من طفل لديه أب وأب أو أم وأم. ناهيك عن البدء بتعليم الأطفال حول موضوع المثليين والهوية الجنسية في المدارس في المرحلة الابتدائية في الكثير من الدول الغربية والولايات المتحدة تحت ذريعة رفع التوعية وقبول الآخر وما إلى ذلك.

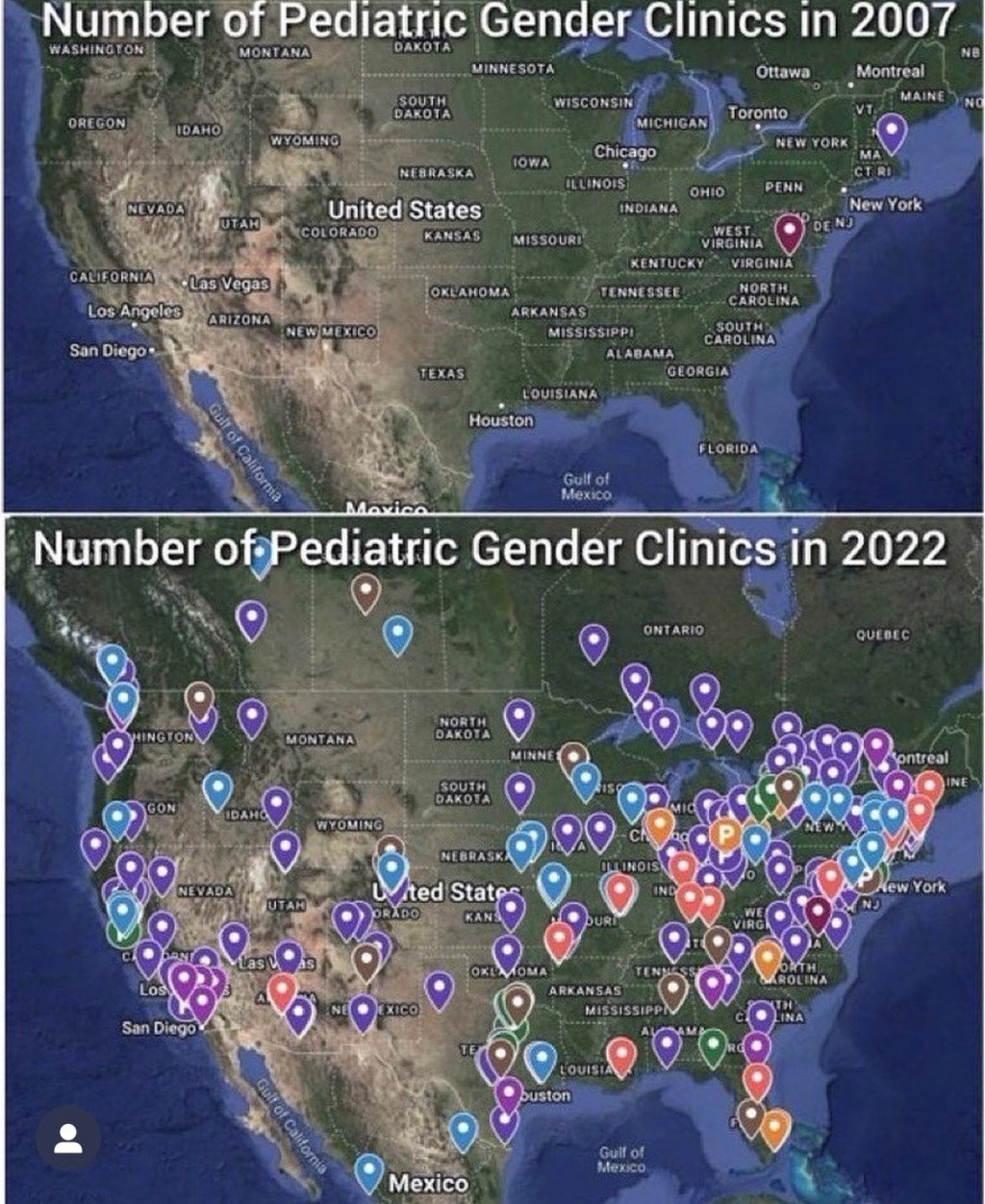

سابقاً هذا العام نشر حساب على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «The Gender Mapper» الخريطة أدناه للمستوصفات في الولايات المتحدة والمتخصصة بالعمل مع الأطفال الذين «يريدون» تغيير جنسهم بما في ذلك من علاجات هرمونية وكل ما يحتاجونه لتغيير جنسهم، وتقارن الخريطة عدد هذه المستوصفات في عام 2007 وفي عام 2022، وفي ذات السياق ورد في إحدى مقالات رويترز أن هذا العدد ارتفع من صفر إلى أكثر من 100 خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أي في ذات الفترة التي تظهرها الخريطة. ومن الجدير بالذكر أن الحساب الذي نشر الخريطة تم إيقافه وإغلاقه من قبل «تويتر». واليوم أحد تجليات الدفع بهذه الثقافة يظهر من خلال تغيير الكثير من الاستمارات الرسمية التي بدل أن تسأل عن جنس الشخص، بدأت تطرح السؤال التالي: «ما هو الجنس الذي تم تخصيصه لك عند الولادة؟» أو فعلياً ما يعنيه هو «ما هو الجنس الذي تم فرضه عليك عند الولادة؟»

بما يخص استهداف الأطفال أيضاً (والذي ليس استهدافاً لهم وحدهم كما سنبين بعد قليل)، ما هو أدهى هو أنّ الباب بات مفتوحاً أمام اختراع وتعريف وتشريع أنواع غرائبية من «الميول الجنسية». فقد وصل الأمر بمنظمة TED الأمريكية الشهيرة، أن تعتبر في أحد مقاطع الفيديو التي أنتجتها عام 2018 أنّ البيدوفيليا (اضطراب اشتهاء الأطفال) هو «ميل جنسي طبيعي» وليس مرضاً! ما يمهد الطريق إلى اعتبار التحرش بالأطفال أحد أشكال ممارسة «الميول الجنسية الطبيعية»... وذلك في الوقت نفسه الذي تدفع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات نحو تعظيم وتضخيم الآثار المترتبة على الميول الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة، وتحويل مسألة «التحرش» إلى سيف مرفوع بالذات على الاتصال بين الرجل والمرأة دون أشكال الاتصال الأخرى... وهذا لا يعني بحالٍ من الأحوال التقليل من شأن التحرش بالمرأة والتقليل من جرميته، ولكنّ جمع الأمرين معاً يكشف حجم التناقض العجيب والذي ليس تصادفياً إطلاقاً؛ حيث يغدو التحرش بالأطفال والقصر «ميلاً جنسياً طبيعياً»، وتجري المبالغة في فرض القيود والشكوك والمحاذير على العلاقة بين المرأة والرجل!

قلنا في السياق إنّ الأطفال ليسوا وحدهم المستهدفين من مجمل السياسات العجيبة التي ذكرناها أعلاه، ونعني أنّ المقصود المجتمع بأسره، ليس لأنّ الأطفال هم نواة المجتمع البشري في المستقبل القريب فحسب، بل ولأنّ الفظاعة في استهداف الأطفال، والتطرف في استهدافهم، (كما في الحديث عن عمليات تحول جنسي لأطفال بعمر الخامسة، أو الحديث عن البيدوفيليا كميل جنسي طبيعي)، يعد استخداماً واضحاً لأحد أشهر أدوات التلاعب بالرأي العام. والتي تقوم ببساطة على التلاعب بمنحني توزع الرأي العام (جرس الرأي العام)، حيث من المعلوم أنه عادة بالنسبة لأي قضية كانت، تكون النسبة العظمى من الناس ذات آراء معتدلة، وتكون نسبة الناس التي تحمل آراءً متطرفةً من جهتي التطرف المتناقضتين، هي نسبة قليلة جداً. عبر تكرار التركيز على آراء شديدة التطرف مثل التحول الجنسي عند الأطفال تجري عملية إزاحة لجرس الرأي العام، أي للطيف الذي تتوزع عليه آراء الناس، بحيث يبدو المتطرف السابق معتدلاً... ببساطة، حين يكثر الحديث عن عمليات التحول الجنسي عند الأطفال، يصبح القول بعمليات التحول الجنسي لمن هم فوق 18 أوسع قبولاً بين الناس، على قاعدة أنه لا بأس بذلك شرط أن تبتعدوا عن الأطفال...

الدفع نحو الاصطدام مع الدين

ليس المجال هنا مجال مناقشة الآراء الدينية في مختلف الأديان بمسألة المثلية الجنسية، ولكن ليس نافلاً التذكير بأنّ تراث كل الأديان فيه عناصر وشواهد على شكلين متلازمين من التعامل مع المثلية، أحدهما التحريم والتجريم والآخر هو التسامح والقبول وحتى شرعنة الأمر... وبغض النظر عن رأي الدين في المسألة وعن رأينا في الرأي الديني، فإنّ المؤكد هو أنّ من يدعون محاولة نصرة الحقوق الشخصية للمثليين، يستطيعون الدفع نحو شكلٍ من التصالح مع الآراء الدينية بالاستناد إلى تراث تلك الآراء نفسها. ولكنّ الواضح أنّ من يديرون مركزياً، طريقة الدعاية للمسألة، يعمدون لتحويل المثلية إلى دينٍ جديدٍ يصطدم مع كافة الآراء الدينية والاجتماعية السائدة، وهذا له غرضه أيضاً كما يمكن أن يتضح من المثال التالي...

في أيار الماضي، تم إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «كعبة قوس القزح المشرفة» ويظهر أن الحساب ومعظم النشاطات متركزة في ألمانيا، وأول تغريدة للحساب كانت إعادة تغريدة لحساب يعرّف عن نفسه بأنه منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان وحقوق المثليين وضد معاداة السامية تعمل لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية، ويظهر علم «إسرائيل» في معرفات الحساب (وهذا الخليط ليس مصادفة، فكما سبق للنخبة أن استخدمت مظلومية حقيقية لليهود في أوروبا في ممارسة ظلم أكبر عليهم وفي استخدامهم في أشد تجارب التاريخ ظلماً وكراهية وهي تجربة إنشاء الكيان الصهيوني، تمارس النخبة نفسها اليوم الأمر نفسه مع المثليين، إلى الحد الذي باتت فيه «معاداة المثلية»، نسخةً جديدة من «معاداة السامية» من حيث الاستخدام السياسي والأهداف).

ورد في التغريدة المشار إليها أن المنظمة «تريد أن توفر للمؤمنين مكاناً آمناً في ألمانيا بسبب شذوذهم الجنسي وبناء نسخة من الكعبة بألوان قوس قزح». وأضافت: «ما يقرب من 2 مليار شخص في العالم ينتمون إلى الإسلام. ومع ذلك، يخاطر العديد من المؤمنين المثليين بحياتهم في رحلة حج إلى مكة المكرمة» (المقصود كعبة قوس قزح!).

في الشأن العام والعلاقات الدولية

بالتوازي مع ذلك كله، زاد ظهور وإبراز موضوع المثلية والهوية الجنسية في الجانب المجتمعي خلال السنوات الماضية، ولكن بشكل واضح خلال العام الماضي، كان لهذا الموضوع حصة في الشأن العام والسياسة وحتى في العلاقات الدولية كما سنوضح من خلال بعض الأمثلة. وكما ذكرنا أعلاه، هذا لا علاقة له بعدد الأشخاص المتواجدين في هذه المجالات من الذين يعرفون بأنفسهم بأنهم مثليون أو غيره، ولكن بالتركيز على هذا الجانب من شخوصهم بغض النظر عن علاقة ذلك بمكانهم أو منصبهم أو عملهم، بل إنه في كثير من الحالات كان التركيز الأكبر محصوراً بهذا الجانب.

وفق تقرير أصدره «معهد النصر»، وهو معهد أمريكي في واشنطن والذي وفق موقعه هو «المنظمة الوطنية الوحيدة المكرسة لرفع مستوى قادة مجتمع الميم بشكل علني والذين يمكنهم تعزيز المساواة على جميع مستويات الحكومة»، وفق تقرير له صدر في شهر آب 2022، فإن عدد المسؤولين المنتخبين في أمريكا والذين أعلنوا عن انتمائهم لـ «مجتمع الميم» هو 1043، وهذا كان زيادة بنسبة تقارب %133 مقارنة بعددهم في عام 2017 عندما بدأ المعهد بإحصاءاته. ويذكر التقرير أن نسبة المثليين وآخرين لديهم هوية جنسية مختلفة – أي من «مجتمع الميم» - نسبتهم في الولايات المتحدة هي %7,1، بينما نسبة المسؤولين المنتخبين منهم هي %0,2، ويضع التقرير عدد المثليين وغيرهم من ذوي الهويات الجنسية المختلفة الذين يجب انتخابهم لتحقيق تمثيل عادل ما يتجاوز 35 ألفاً آخرون.

وهذا يتكلم فقط عن المسؤولين المنتخبين، أي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكام الولايات ومسؤولين آخرين على مستوى الولايات والمستويات المحلية. يُضاف إلى ذلك مسؤولون في مراكز حكومية بالتعيين وأبرز مثال هو الناطقة الرسمية باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان بيير، والتي تم تعيينها في أيار الماضي، والتي يجري تقديمها كممثلة لـ«أقليتين» فهي أول شخصية أمريكية من ذوي الأصول الإفريقية تصل إلى هذا المنصب، وهي أول شخصية مثلية علناً في هذا المنصب، وقد تم التركيز بشكل كبير على هذه الأخيرة لأنّ الأولى قد تم استثمارها بما يكفي مع تولي أوباما للرئاسة، وأصبحت أقل وهجاً، وأقل قدرة على خداع الأمريكيين، بعد أن تبين أن أولئك الذين في المناصب العليا يمثلون النخبة أياً تكن هوياتهم وأعراقهم وألوانهم وميولهم المعلنة.

ويوجد آخرون تم تعيينهم في الإدارة الأمريكية من المثليين علناً مثل وزير النقل والمواصلات، بيت بوتجيج، والذي كان أيضاً أحد المرشحين من الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020 قبل انسحابه في شهر آذار 2020. ووفق تقرير لـ «معهد النصر» في نهاية شهر نيسان 2021، أي بعد 100 يوم من استلام بايدن الرئاسة، تم تعيين أكثر من 200 شخص من الذين يعرّفون عن أنفسهم علناً أنهم مثليون أو من «مجتمع الميم» في إدارته، العدد الذي كان وفق التقرير «الأكثر في التاريخ في هذه المرحلة في أي إدارة». وكان التقرير قد نشر أسماءهم ومناصبهم.

وحتى في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، فقد ازداد عدد الساسة الأوروبيين الذين يعرفون علناً عن أنفسهم بأنهم مثليون أو من ذوي الهويات الجنسية المختلفة الأخرى، ومنهم رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيسة وزراء صربيا والرئيس الوزاري لمقاطعة والونيا في بلجيكا والذي كان سابقاً رئيس وزراء بلجيكا وفي الطرف الآخر من العالم نائب رئيسة وزراء نيوزيلاندا (وفق إحدى الإحصائيات هناك 23 من المثليين علناً من أعضاء البرلمان النيوزيلاندي الـ 120)، ومعروف أن نيوزيلاندا وأستراليا هما جزء أساسي من الطيف "الأنغلوساكسوني". وحتى في الإعلام كان هناك في العامين الماضيين الكثير من المقالات حول هذا الموضوع بعناوين مثل «أقوى السياسيين المثليين علنياً في العالم» و«موجة من السياسيين المثليين علنياً في الحكومات».

إضافة إلى زيادة عدد السياسيين المثليين في العالم وبالتحديد في الغرب وترويج مثليتهم كجزء هام أو ربما الأهم من مؤهلاتهم، أيضاً سياسات هذه الدول مع دول أخرى سواء بشكل مباشر أو من خلال البرامج التي تدعمها بدأ التركيز فيه على موضوع المثلية. على سبيل المثال، ولعقود طويلة استخدم الغرب والولايات المتحدة معيار «حقوق الإنسان» لتقييم «أهلية» دولة أو حكومة ما للانضمام لشيء ما أو للتعاملات التجارية أو الاقتصادية، ولكن في المحصلة لطالما كان هذا أحد وسائل الضغط السياسي، لأنها كانت تغض النظر عن ذات الأمور مع دول أو حكومات أخرى في حال اقتضت المصلحة ذلك. ولكن في السنوات القليلة الأخيرة بدأت هذه الدول باستخدام موضوع «عدم وجود حقوق للمثليين» أو أمور مشابهة للضغط على بعض الدول، كأداة إضافية يتم تضمينها في ملف «حقوق الإنسان».

وفي هذا السياق، الموضوع لا يقتصر فقط على الدول غير الغربية، فمثلاً، قبل حوالي العام هدد الاتحاد الأوروبي إحدى دوله، بولندا، بوقف المليارات من الدعم بذريعة سياسات بولندا حول الموضوع، وهي بلد معظم سكانها من الكاثوليك، حيث أن بعض المناطق والبلديات في بولندا أصدرت قوانين محلية تجعلها «مناطق خالية من LGBTQ»، وبسبب ذلك في أيلول من العام الماضي «كتبت المفوضية الأوروبية إلى خمسة مجالس إقليمية بولندية تحثها على التخلي عن التصريحات بأنها «خالية من المثليين» من أجل الحصول على تمويل»، وهذا دفع محكمة استئناف بولندية في حزيران الماضي بإصدار قرار قضائي لإلغاء هذه المناطق أو تسميتها بأنها «خالية من المثليين».

والشهر الماضي وفي حركة ربما تكون فيها الارتباطات السياسية أوضح بكثير، هدد الاتحاد الأوروبي بوقف حوالي 7,5 مليار يورو من الدعم الأوروبي لهنغاريا بحجة «مخاوف بشأن الفساد والتراجع عن الديمقراطية» ومن ضمن المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها في هذا السياق متعلق بتصريحات ومواقف لرئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، حول عدة مواضيع منها حقوق المثليين والتشريعات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي معادية للمثليين.

كما انتشرت أخبار في وقت سابق من هذا الشهر، تشرين الأول، في عدة جهات إعلامية تركية حول إنشاء وحدات فرعية في 29 بلدية في أنحاء تركيا باسم «دائرة المثليين» وأن هذا كان ضمن مشروع يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي. ووفق أحد المصادر، كان هذا المشروع من خلال «جمعية مكافحة العنف الجنسي» (CEID) التركية والتي التقت مع العديد من البلديات لإنشاء هذه الوحدات فيها، وشاركت في هذه اللقاءات كل من سفارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسويد وهولندا.

المؤسسات الدولية والدعم والقروض

لا يقتصر الضغط من قبل الدول الغربية على السياسات المباشرة للدول مع دول أخرى، بل إن تجليه الأكبر يكون عن طريق المنظمات الحقوقية الدولية، التي هي في مجملها غربية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها.

الأمم المتحدة أطلقت في تموز من عام 2013 مبادرة باسم «أحرار ومتساوون»، ووفق موقعها «هي حملة إعلامية عالمية غير مسبوقة تقوم بها الأمم المتحدة بهدف تعزيز المساواة في الحقوق والإنصاف في المعاملة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين... ونتج عنها سيل من المواد المتبادلة على نطاق واسع، منها فيديوهات ذات وقع قوي، ورسوم مؤثرة، وصحائف وقائع بلغة الناس اليومية. واحتل العديد من فيديوهات الحملة... مرتبة مرموقة بين أكثر الفيديوهات التي تنتجها الأمم المتحدة مشاهدة على الإطلاق. ونُظمت حملات ومناسبات وطنية في إطار حملة الأمم المتحدة «أحرار ومتساوون» في 30 بلداً بدعم علني من الأمم المتحدة والزعماء السياسيين والمجتمعيين والدينيين ومن المشاهير في جميع مناطق العالم». وآخر حملات هذه المبادرة انطلقت في أيار الماضي تحت شعار «الحب يصنع عائلة!» وكانت رسالتها الأساسية أن «كل عائلة مختلفة عن الأخرى. منها المكوّن من أم وأب وأطفال. ومنها عبارة عن اثنتين من الأمهات أو اثنين من الأباء». وهذا الشعار البراق، أي «الحب يصنع عائلة!» ربما يلخص وحده قسماً كبيراً من جوهر المسألة، إذ إنّ الرسالة الضمنية منه شديدة الوضوح، فالعائلة لا يصنعها رجل وامرأة وأطفالهما، بل «يصنعها الحب»، سواء كان حب رجل لرجل أو امرأة لامرأة أو الجنس X للجنس X أو Y أو Z وإلخ... ما يعني أنّه يجري تقديم تعريف جديد لمؤسسة العائلة بالضد من التعريف الطبيعي الذي يتبناه القسم الأعظم من البشرية.

في حملة أخرى، ركزت المبادرة نفسها التي ترعاها الأمم المتحدة، على «المهاجرين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي... إلخ» ووجوب دعمهم للرحيل بعيداً عن مجتمعاتهم ودولهم لأنه «السبيل الوحيد للإفلات من العنف والتمييز والتهميش»، وهذا أيضاً يعيد تأكيد فكرة «الصدام التناحري» الذي يراد له أن يحصل بين المثليين في المجتمعات في آسيا وإفريقيا ومجتمعاتهم، فـ«السبيل الوحيد للإفلات من العنف والتمييز والتهميش هو الهجرة»...

كما يوجد لدى الأمم المتحدة من خلال بعض وكالاتها مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برامج دعم تركز على تقديم الدعم لمنظمات ومجموعات مدنية تعمل حصراً على موضوع المثليين في دولها. على سبيل المثال، قبل أيام نشرت الوكالة دعوة لتقديم الطلبات تحت عنوان «تعزيز مجتمع LGBTQI في جورجيا» والذي يهدف وفق الوثائق المرفقة إلى «تعزيز ثقافة عدم التمييز ضد أفراد مجتمع الميم في جورجيا من خلال تعزيز قدرات أفراد مجتمع الميم، وزيادة الوعي لمعالجة الوصمة والتمييز والتصدي للتمييز في التوظيف من مجتمع الميم».

اليوم، منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» تخصص جزءاً كبيراً من تقاريرها لهذا الموضوع، ونشرت سابقاً هذا العام على موقعها صفحة بعنوان «الملامح القطرية لهيومن رايتس ووتش: التوجه الجنسي والهوية الجندرية» والتي وضعت فيها «معلومات عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية (LGBT) في 132 دولة حول العالم».

كما تتبع بعض الدول الغربية أساليب أخرى لتحفيز هذا الموضوع من خلال سياساتها في تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية في دول أخرى. على سبيل المثال، الخارجية الأمريكية لديها برنامج دعم باسم «صندوق المساواة العالمي» والذي، وفق ما قاله وزير الخارجية الأمريكية بلينكن «يقدم المساعدة الطارئة للمدافعين عن حقوق الإنسان ودعم برامج حقوق الإنسان لمنظمات LGBTQI+ العاملة على الأرض لتحفيز التغيير الإيجابي وتستمد قوتها من دعم وشراكة تحالف دولي من الحكومات والشركات والمؤسسات ذات التفكير المماثل». وهذا بشكل غير مباشر وبهدف تلقي الدعم يدفع مجموعات ومنظمات مدنية في الدول لتركيز عملها على موضوع المثليين والقيام بحملات في هذه الدول حول الموضوع. ووفق أحد المواقع التي تنشر معلومات حول الدعم للمنظمات، كان الدعم المعروض لهذا العام بقيمة مليون دولار لمشاريع وبرامج في «غرب إفريقيا ووسط إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا وشرق آسيا». وتوجد برامج حكومية مشابهة لدى معظم الدول الغربية الأخرى.

ثانياً: الغايات والأهداف

ربما نكون قد أطلنا كثيراً في الجزء الأول من المادة، ولكن نعتقد أنّ ذلك ضروري جداً لاستيعاب الحجم الهائل للظاهرة، وبالذات للحجم الهائل من السياسات المنظمة والممنهجة التي يجري تطبيقها بشكل ممنهج ومتدرج في دول عديدة حول العالم وبقيادة المركز الغربي.

استيعاب حجم المسألة ضروري من أجل تعاملٍ واعٍ معها، خاصةً أنّ الكثيرين ممن لا يقنعهم الرأيان المتطرفان السائدان (الرأي التكفيري من جهة، والرأي المتطرف الغربي من جهة مقابلة) يفضلون الركون إلى المراقبة والصمت، بل ويخشون الإدلاء برأيهم مخافة أن يتم زجهم في أحد المعسكرين، وهذه الطريقة في الترهيب هي طريقة تقليدية في التعامل مع الأفكار التي يسعى الغرب لترويجها، فمسموح لك أن تقول أحد الرأيين المتطرفين اللذين يعزز ويغذي كلٌ منهما الآخر، ولكن من غير المسموح أن تقول رأياً ثالثاً مضاداً للرأيين معاً.

ننتقل بعد هذا العرض المطول إلى عرض رأينا في الغايات والأهداف من وراء هذه الظاهرة، ونفرد له النقاط التالية:

- أداة سياسية آنية.

- أداة أيديولوجية.

- الأقللة.

- أداة هيمنة وتحكم وتذرير.

أولاً: أداة سياسية آنية

ربما يكون الأكثر وضوحاً في استخدام المراكز الغربية وخاصةً الأنغلوساكسونية لمسألة المثلية الجنسية كشعار حقوقي وسياسي، هو استخدامهم لها كأداة سياسية في الضغط على الحكومات والأنظمة التي لا تسير وفقاً للهوى الغربي؛ بحيث يجري رفع هذه الورقة كلما دعت الحاجة لدفع الحكومات المستهدفة لتغيير سياساتها (وليس تلك المتعلقة بمسألة المثلية، بل المتعلقة بالصراع الدولي والاصطفاف الدولي الجاري). هذا واضحٌ تماماً في علاقة الدول الغربية مع دول الخليج العربي وخاصة السعودية مثلاً، وكذلك في الأمثلة التي طرحناها في السياق عن طريقة التعامل مع بولندا أو المجر أو إيطاليا حالياً وغيرها. وهذا الاستخدام هو امتدادٌ لاستخدام الغرب خلال نصف قرن مضى أو أكثر، لملف «حقوق الإنسان»، كأداة ضغط وابتزاز وتحكم بالسياسات، وقطعاً ليس للدفاع عن حقوق الإنسان. وهذا لا يحتاج إلى كلامٍ كثير، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، هي أكثر دولة ناصرت الديكتاتوريات العسكرية عبر التاريخ، وناصرت أشد أنواع الأنظمة رجعيةً وتخلفاً واستبداداً، ابتداءً من الانقلابات العسكرية التي نظمتها هي نفسها في أمريكا اللاتينية، ووصولاً إلى تحالفها المعروف مع أنظمة عديدة في منطقتنا، لم يتغير تحالفها معها إلا حين بدأت هذه الأنظمة تنهج نهجاً مستقلاً نسبياً عن واشنطن، وحينها فقط ظهرت ملفات «حقوق الإنسان» إلى السطح... والآن الأمر هو نفسه يتكرر؛ فقيام الغرب بحمل لواء الدفاع عن المثليين ليس المقصود منه الدفاع عنهم إطلاقاً، بل بالمعنى العملي يجري تنمية النزعات المتطرفة ضدهم وخاصة في آسيا وإفريقيا، وهذا أمرٌ غير مفاجئ إطلاقاً، لأنّ كلّ تطرفٍ يغذي تطرفاً معاكساً له، ويصب التطرفان عادة في المصلحة نفسها.

ثانياً: أداة أيديولوجية

خلال الحرب الباردة، كان الصراع بين الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية من جهة، وبين الغرب من الجهة المقابلة، يأخذ شكل الصراع الأيديولوجي، حيث الاشتراكية والشيوعية بمواجهة الرأسمالية. وكانت الرأسمالية تتغطى بالدفاع عن حقوق الفرد، بوصفها أداة أيديولوجية ضمن الصراع.

منذ الستينيات تقريباً بدأ الغرب الرأسمالي بشحذ أدوات الدعاية الأيديولوجية المبنية على موضوعة «حقوق الإنسان»، باعتباره المدافع عنها بمواجهة الاتحاد السوفيتي والصين، باعتبارهما «مضطهدي حقوق الإنسان». وقد مضى الغرب شوطاً بعيداً في تعاليه الأخلاقي هذا، طامساً بكل ما استطاع تاريخَهُ وحاضره الإجرامي، ابتداءً من تاريخه مع العبودية والاستعمار، ووصولاً لحاضره الاستعماري أيضاً والإجرامي أيضاً.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي، والتكشف العلني لإجرام الغرب وخاصة الولايات المتحدة، عبر جملة حروبها خلال الثلاثين عاماً الماضية، وخاصة في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال وغيرها من الدول، فإنّ استمرار الولايات المتحدة بتمثيل دور المدافع عن «حقوق الإنسان» بات عديم الجدوى؛ فأي دعاية كانت، وأي بروباغاندا كانت، ومهما كانت كاذبة ومجافية للحقيقية، لا تنال فرصتها من تأدية غرضها ما لم يكن هنالك حد أدنى ممن يصدقونها. والحال اليوم وخلال السنوات العشرين الأخيرة على الأقل، هو أنّ نسبة الناس الذين يصدقون أكاذيب المراكز الغربية بما يخص دفاعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد باتت ضئيلة جداً حول العالم، ولذا كان لا بد من شحذ أدواتٍ جديدة في الصراع الأيديولوجي، وإحدى هذه الأدوات هي بلا شك المتاجرة بالمثلية الجنسية.

ثالثاً: الأقللة

سبق أن نُشرت في قاسيون مادة عام 2017 تناولت موضوع الأقللة، والذي لن نطيل في نقاشه هنا، ولكن نكثفه بالنقاط المختصرة التالية:

- في إطار تفتيت نضالات المنهوبين على المستوى العالمي وفي كل دولة على حدة، وفي الدول الغربية خاصة، جرت عملية تركيزٍ مضاعفة على تنوع الهوية الفردية للإنسان، بحيث يصبح الاضطهاد والفقر أحد محددات الهوية بين عدد كبير من المحددات، وليس أهمها وليس ما يتطلب النضال السياسي والحقوقي من أجله.

- باتت الهويات المتعلقة بلون البشرة، وبالجنس بين امرأة ورجل، ولاحقاً بين الهويات الجنسية العديدة، وكذلك بين المهاجرين والمواطنين الأصليين، وبين من يقفون مع الحق بالإجهاض أو ضده، وبين نباتيين ولاحمين، وبين من هم مع وقود أخضر أو ضده، وإلخ، باتت هذه الهويات هي الأساس الذي يتم فرز الحركات السياسية وفقاً له. بحيث جرى دفع المسألة الاقتصادية الاجتماعية، مسألة ملكية وسائل الإنتاج وطريقة توزيع الثروة، جرى دفعها إلى الخلف، وتمت إعادة تعريف اليمين واليسار سياسياً انطلاقاً من المواقف من هذه القضايا.

- بهذه الطريقة، جرى تفتيت حركات المضطهدين، وتحويلها من الأشكال السياسية الجادة والمنظمة، إلى أشكال حقوقية ودعائية تشبه حملات المناصرة بدل أن تؤدي دوراً تغييرياً بالمعنى السياسي، وتحولت بهذه الطريقة ليس فقط إلى أشكالٍ ضعيفة التنظيم والفاعلية، بل وأسوأ من ذلك أنها تحولت عبر ما يسمى منظمات المجتمع المدني خاصة، إلى ألعوبة بأيدي النخب الحاكمة، يجري عبر صراعاتها تمثيل مسرحية ديمقراطية على السطح تختفي تحتها عملية إدارة واستمرار السلطة بيد النخبة.

- كانت هذه الألاعيب ممكنة خاصة في الدول الغربية في مراحل الرخاء النسبي، حيث أسهم النهب الاستعماري الجديد برشوة مؤقتة للطبقة العاملة، وكذلك كان هنالك ضغط المنافسة مع النموذج الاشتراكي، والذي كان لا بد تحته من تقديم تنازلات للعمال لقطع الطريق على بلورة التوجهات الجذرية لديهم، وبالتالي كانت المساحة والمجال مفتوحان أمام «نضالات» أبعد عن المسألة الاقتصادية الاجتماعية، وأقرب إلى مسائل الهويات والحقوق الفردية.

- الآن ومع تراجع ذلك الرخاء بشكل متسارع، وارتفاع صوت المطلب المعيشي والاقتصادي مجدداً، يجري استخدام مسائل الهويات الثانوية للدفع نحو اصطدام مجتمعي يصطدم فيه المنهوبون مع بعضهم البعض حاملين رايات الشعارات الأقلوية المختلفة، وحاملين فوقها شعار التصادم بين «القيم التقليدية» و«القيم المودرن»...

رابعاً: أداة هيمنة وتحكم وتذرير

الجانب الأكثر خطورة في المسألة بأسرها فيما نعتقد، هو أنّ استخدام مسألة المثلية الجنسية الأكثر حسماً من وجهة نظر المراكز المالية الغربية، هو تحويلها إلى أداة في تحطيم كل آليات الدفاع الذاتي ضمن المجتمعات في وجه السيطرة الشاملة للنخبة العالمية...

فالأجهزة والمؤسسات «التقليدية» التي استطاعت تاريخياً أن تخدم النخبة المالية لم تعد مناسبة لأداء هذه المهمة، بل باتت معيقاً لها. ولمزيد من الإيضاح، نقول إنه منذ انتقلت الرأسمالية إلى مرحلتها النيوليبرالية، بدأت بالعمل بشكل متعاظم على إحداث تغيير جذريٍ ضخم في بنية الإنسانية ككل، وعلى مختلف المستويات.

إذا كانت النيوليبرالية قد أعلنت عن تحول دور جهاز الدولة إلى مجرد شرطي بيد رأس المال المالي العالمي، فإنّ هذا لم يكن سوى البداية فحسب، حيث بات مطلوباً من هذا الشرطي أن يكون أقرب إلى رجلٍ آلي بيد النخبة العالمية، دون أي هوامش استقلال... ربما يمكننا رؤية نجاح النخبة في تحقيق هذا النموذج في أوروبا حيث الحكومات والنخبة السياسية تسير كالمنوم مغناطيسياً نحو الهاوية خدمة لمصلحة النخبة المالية الدولارية العالمية الأنغلوساكسونية.

ولكن هذا أيضاً ليس إلا البداية؛ فعمليات التحكم الكبرى المطلوبة على المستوى العالمي، تتطلب تحطيم كل آليات الأمان المجتمعي، وضمناً كل خطوط الدفاع الأخلاقية والاجتماعية، بما في ذلك مؤسسة العائلة (راجع في قاسيون مقالة: هل نحتاج لتدمير مؤسسة العائلة؟)، والعادات والتقاليد، والعرف الاجتماعي. والمطلوب تحطيمه ضمن هذه المؤسسات هو جوانبها التضامنية بالدرجة الأولى، لتحويل البشر حقاً إلى أفراد منعزلين معزولين يخضعون لقيادة المركز المتحكم عالمياً.

عملية تذرير (atomization) المجتمعات وتحطيمها من الداخل، هو بالعمق عملية تحطيمٍ للقوى المنتجة على المستوى العالمي، والتي لم تعد درجة ضخامتها وتطورها تسمح لعلاقات الإنتاج الرأسمالي بالاستمرار، وبات الحل إما تحطيم تلك العلاقات أو تحطيم البشر الذين يهددون بتطورهم استمرارها... والخيار بالنسبة للنخبة المالية واضح تماماً... تحطيم البشر، تحطيم القوى المنتجة، والذي يندرج ضمن المخططات التي باتت معلنة تحت مسميات «النيومالتوسية»، و«الغريت ريسيت»، وغيرها. ومسألة المتاجرة بالمثلية الجنسية بهذا المعنى هي إحدى مفردات عملية التذرير والتحطيم هذه.

تحميل المرفقات :

- EN_LGBT.pdf (1045 التنزيلات)

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1093