مَن يجرّ السّلسلة؟ ضدّ سرديّة «التبعية والقيادة» المعادية

على وقع سيادة التخبط الفكري والتردّد وعدم اليقين في مراحل الانتقال، كون الفكر القديم، وإحداثياته، لم يعد يصلح لفهم الجديد، وبالضد من الذاتية الإرادوية في فهم التاريخ، وكذلك بالضد من العدمية التي تلغي كلّ قانون، يسير العالم على وقع ضرورة شديدة في تعقيدها. وهنا بعض الأفكار حول مَن «يقود» العملية التاريخية، ما يكسر بعض نظريات المؤامرة التي تزداد كلما اشتدت ضرورة الحل.

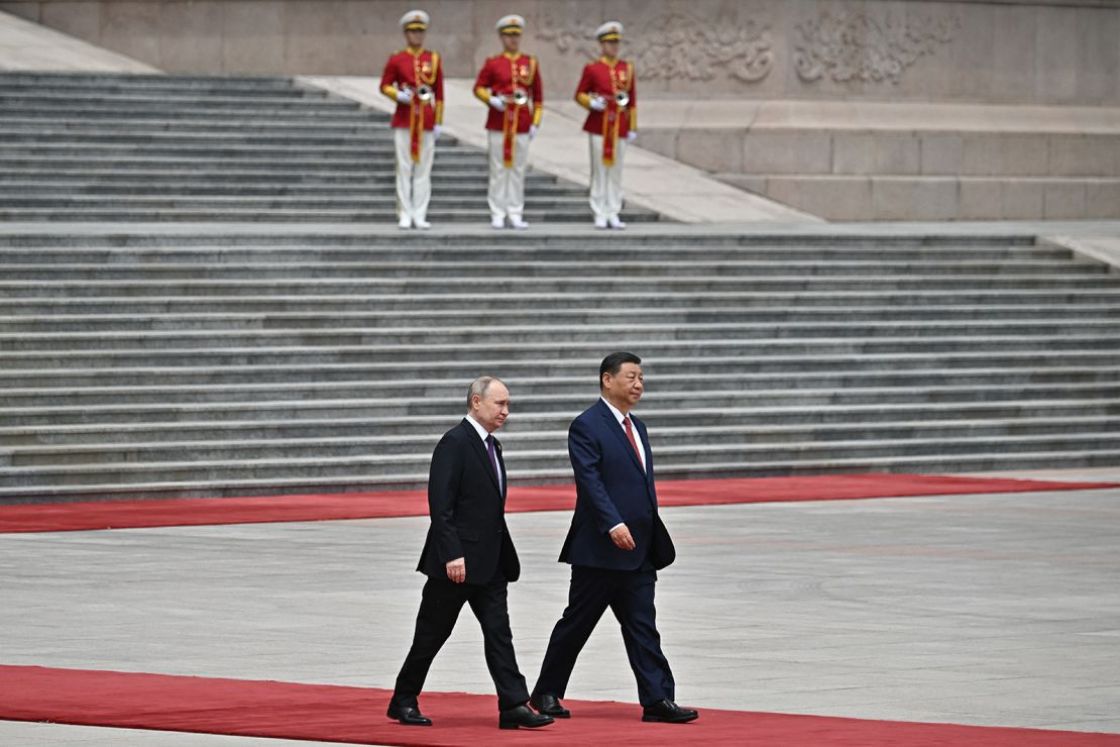

دس سمّ «التبعية» وشعار «القيادة»

ألاعيب الفكر الذي يحاول تثبيت هيمنته شديدة التعقيد، في واقعٍ شديد التعقيد هو أيضاً. ويتحوّل مع كل تطوّر في الأحداث، يستوعبها ويقبل بها، ولكن يعيد تقديمها في قالبٍ معادٍ لها من أجل تعطيل وحتى عكس مفاعيلها. وفيما يعنينا هنا وفي هذه المرحلة صار من المحسوم أنّ عالمَ الهيمنة الغربية في أفول، وأنّ عالماً جديداً يتشكّل، بمعزل عن نقاشنا في هوية وجوهر العالم الجديد. وكون هذا الواقع لم يعد من الممكن تجاهله ونكرانه، صار من الضرورة على قوى الهيمنة الإمبريالية (إلى جانب محاربته) استيعابه وتعليبه من أجل تشويه مضامينه. ومن الأفكار التي يجري دسّها، والتي يجري أحياناً قبولها عن حسن نيّة، هي أن «القوى الصاعدة» تقود عملية بناء العالم الجديد، والاكتفاء بهذا القول وكفى. لا يمكن بالطبع القول عكس ذلك، أي لا يمكن نكران الدور الطليعي لروسيا والصين في تصدُّر عملية الانتقال العالمي وتجاوز نظام العلاقات الإمبريالي، والمتطور نحو تجاوز الرأسمالية بالضرورة. ولكن هذا المشهد لا يعني بأيّ شكل من الأشكال أن «قيادة» العملية التاريخية تجري على «هوى» وإرادة الدولتين المذكورتين. على العكس كلياً، إنّ كل القوى في العالم تتحرك على وقع ضرورة أزمة النظام الإمبريالي واحتياجات تجاوز تلك الأزمة. وهو ما سنركز عليه هنا. والقول بـ«قيادة» روسيا والصين دون الاعتراف بسياق دورهما والمهام العالمية الموضوعة أمام هاتين الدولتين مقصودٌ منه تمريرُ فكرة انتقال «مركز التبعية» من الغرب إلى الشرق، وبالتالي تثبيت كل منظومة أفكار نظرية المؤامرة، والتي تفعل فعلها على الرغم من أن الأحداث التاريخية، وخصوصاً القضية الفلسطينية مؤخراً، وما يجري في أفريقيا وغيرها يظهر موقع وحدة المصالح بين الدولتين المذكورتين وشعوب العالم ومصالح مجتمعاته بغض النظر عن الطبيعة الحاليّة (ونشدّد على فكرةِ الحاليّة) لجهاز الدولة في تلك المجتمعات، عَلّ وعسى يمكن تأخير تطوّر وعي عالمي غير معادٍ لعملية الانتقال وقواها التي تشهد هي نفسها تحولاً داخلياً ما يعكس تحولاً في خطابها وممارستها على وقع تطور حاجات تجاوز الأزمة.

مَن يقود؟

في مواجهة للفكر الإرادوي الذاتي الذي ساد خلال العقود الماضية القائل بأنّ العملية التاريخية تجري على هوى القوى «الذاتية» (أفراداً ودولاً ومنظومات) بمعزل عن حاجات الواقع الموضوعي، فإنّ الفكر المادي التاريخي يفترض بأنّ الفكر والممارسة لا يتحركان بمعزل عن ضرورات العملية التاريخية. والضرورة التاريخية اليوم تقول بأنّ نظام الإمبريالية ومعه الرأسمالية (والاقتصاد البضاعي ونمط الحياة الاستهلاكي السلبي)، ومعه مجتمع الانقسام الطبقي قد انتهى مكانهما على مسرح التاريخ، وصارا خطراً على بقاء البشرية بشكل عام. على وقع هذه الضرورة تسير كل المجتمعات في الغرب كما في الشرق، وعالمياً بين الدول، وداخل كل دولة. هذه الضرورة هي من يقود العملية التاريخية بكل تعقيداتها السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية. هذه الضرورة هي من يقود، والقوى الفاعلة هي إمّا تمنع هذه الضرورة، أو تسهّل تحقّقها. ولهذا فإن دور روسيا والصين، كونهما القوّتَين الأكثر جاهزية لتحقيق تلك الضرورة، هو ما يضعهما في مقدمة الحدث وطليعته.

«تبعية» روسيا والصين للضرورة والحلقات الأضعف

على الضدّ من فكرة التبعية لروسيا والصين، والتي يجري تسهيل مرورها إلى الوعي عالمياً، يمكن القول مرّة جديدة بأن روسيا والصين تتبعان حاجات تجاوز الأزمة في العالم. وهذا يعني أن روسيا والصين (وباقي القوى في العالم) عليهما التطور والتفكير والممارسة حسب تلك الحاجات. لنأخذ مثالاً واضحاً هو القضية الفلسطينية بشكل خاص، والدور الذي تلعبه روسيا والصين بشكل علني وصريح ودون مواربة في دعم وتسهيل الحل العادل للقضية الفلسطينية، ودعم قوى المقاومة بمعزل عن أشكال هذا الدعم العلني وغير العلني، وكبح قوى العدوان الإمبريالي كمظلّة كبرى استراتيجية لفكرة وقضية المقاومة. وإذا ما قمنا بتعميم الحدث الفلسطيني شديد الأهمية يمكن أن نقرأ تطور دور وعقل وممارسة «الدول الصاعدة» في كل العالم. وكل أزمة في العالم تفرض نفسها على هاتين الدولتين، وعلى كل القوى الفاعلة في العالم والتي تسير مصالحها الموضوعية مع مصالح حل الأزمات التي تنبع من انتهاء عمر النظام الإمبريالي والرأسمالية بشكل عام. فالأزمة السورية قبل ذلك بأكثر من عقد فرضت نفسها على هاتين الدولتين. وكذلك الأزمة الفنزويلية، والأمثلة كثيرة.

في المحصلة إذاً، ليست روسيا والصين فقط من يتبع حاجات حلّ الأزمات في العالم، بل كل القوى الفاعلة، وهذا مردّه بأن مصالح تلك القوى تتلاءم مع الضرورة التاريخية، ما يجعل تلك القوى «تتبع» لـ«قيادة» تلك الضرورة بغض النظر عن الفروقات في زمن تلك القوى (والدول). وهذا التلاقي ليس مرحلياً بل هو استراتيجي و«وجودي» الطابع. وهذا ما يجعل القوى الأكثر وزناً (كروسيا والصين) أعلى قدرة على التعبير وعلى تحقيق تلك الضرورة. ولأن الحاجات هي من يقود العملية، يصبح فهم قضية التبعية مقلوباً، خصوصاً عندما تصير تلك الأزمات المنفجرة خارج روسيا والصين بالمعنى الحدودي. إذاً، روسيا والصين تتبعان الضرورة التاريخية في «فلسطين»، و«سورية» و«أفريقيا»، وغيرها. فالأزمة في تطوّرها الأعلى هي التي تقع في رأس سلسلة الأحداث. هكذا يمكننا فهم مقولة ماركس بأنّ التاريخ يسير دائماً من جانبه المتعفّن. إذاً الحلقات الأضعف في النظام العالمي تفرض نفسها على روسيا والصين وتفرض عليهما لا تطوير أدواتهما فحسب، بل وكذلك تحويل نفسَيهما داخلياً للتلاؤم مع حاجات تجاوز تلك الأزمات، والحدّ الأدنى لهذه الحاجات هو إبقاء الكوكب على قيد الحياة، من الغذاء إلى الأزمات الطبيعية والصحية وشبكة التوريد العالمية والنقل، والاتصالات، وآخرها الخلل الذي حصل يوم الجمعة الماضي (19 تموز 2024) في نظام تشغيل يعمل في المطارات ومرافق النقل وغيرها عالمياً، ما دفع روسيا للتصريح بضرورة الانفكاك عن التبعية التكنولوجية للغرب وتطوير تكنولوجيات «سياديّة» (وهو ما تقوم به تلك الدول أساساً).

ضدّ نظرية المؤامرة والفكر الإرادوي الذاتي وضد نفي الواقع وضرورته وقوانينه كمنطق عدمي يجري تعميمه، فإنّ كل البشرية في لحظة الخطر الوجودي وضرورات تجاوز الرأسمالية «تتبع» حاجات هذا الانتقال التاريخي.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1184