أفول إمبراطورية (3)«الأبناء الطيعون» يفطمون أنفسهم

خلال المرحلة التي فرضت فيها هيمنتها على العالم بالحديد والنار، ضمنت واشنطن لنفسها حلفاء طيّعين إلى أبعد حد. وبمرور الوقت، بدا خضوع هؤلاء كما لو كان أبدياً. وترسخت لدى شريحة واسعة من المتابعين للشأن السياسي صورة ثابتة، بأن دولاً وأقاليم تُدار بأكملها من البيت الأبيض، فإلى أيِّ مدى يصحُّ هذا القول اليوم؟ وإلى أين وصلت علاقة واشنطن بدولٍ كالخليج وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند؟

لا يزال يجري النظر إلى منطقة الخليج بوصفها «محميّة أمريكية»، وليس خاضعاً للنقاش موضوع تبعيتها لواشنطن، وإن كان مثل هذا التصور مشروعاً لما لحكام المنطقة من باعٍ طويل من التبعية للاستعمار البريطاني سابقاً وللولايات المتحدة خلال العقود الماضية، فإن تغيّرات موازين القوى العالمية تسمح لنا بإعادة قراءة هذه العلاقات في ضوء التغيرات التي تطرأ على أساسات هذا «التحالف» الأمريكي الخليجي.

الورطة الخليجية و«حبل الخلاص»

منذ ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تعالت الأصوات الخليجية منددة بـ«التخاذل» الذي تبديه الإدارة الأمريكية إزاء حلفائها في المنطقة، وساد في تلك الفترة (التي شهدت التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران) الحديث الخليجي عن «انكشاف ظهر المنطقة أمام إيران»، ووصلت الحالة لدى البعض إلى الترحم على أيام «مبدأ أيزنهاور» الذي كان يقضي بتحرك الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها في أية منطقة من العالم حال دخولهم في/أو تعرضهم لهجومٍ عسكري.

المفارقة هنا، أن الخليج الذي اشتكى من «قلة الرغبة» الأمريكية بالحرب مع إيران أيام أوباما، هو ذاته الذي اتخذ سلوكاً حذراً ومرتبكاً إزاء حرب الناقلات التي اندلعت مؤخراً بين واشنطن وطهران. وفي عمق المسألة، أن الخليج يدرك- عن تجربة مرّة على الأغلب- أن الموقف الغربي إزاء الحرب مع إيران يميلُ بطبيعته إلى تحميل الخليج تبعات سياسة «حافة الهاوية» التي اتخذها البيت الأبيض، وأنه لو حدث وانحدر التوتر باتجاه الحرب العسكرية لكان على الخليج أن يتحمّل الجزء الأكبر من الدمار. المسألة إذاً لا تتعلق برغبة واشنطن بالوقوف إلى جانب الخليج أم لا، إنما هي في الجوهر: ما الذي تستطيع الولايات المتحدة، وفق وزنها الجديد، أن تقدمه للخليج فعلياً؟

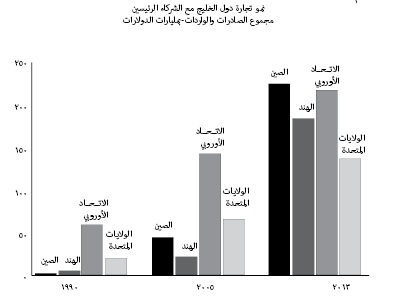

وفي القلب من هذا الواقع أن لدى دول الخليج اليوم فرصاً مهمّة كي تنأى بنفسها عن التبعية التقليدية لواشنطن؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، تميلُ الروابط الاقتصادية لدول الخليج منذ مطلع القرن نحو الصين والهند، على حساب الروابط السابقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (انظر الرسم البياني). وعلى الصعيد العسكري، أثبتت الأسلحة الأمريكية التي اشتراها الخليج أنها غير ناجعة (لأسبابٍ تقنية ومالية) في وضع حد للصواريخ الحوثية التي لا تزال تطال أراضيَ جيران ونجران وأبها وغيرها، ذلك عدا عن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة مسبقاً على نوعية الأسلحة التي يمكن للخليج أن يشتريها، وهذا ما يفسر التوجه الخليجي نحو الأسلحة الروسية التي تتمتع بالفعالية والتكلفة المتدنية مقارنة بنظيرتها الأمريكية.

البقاء في «البيت الأمريكي» بالنسبة لدول الخليج يعني حكماً مسبقاً عليها بالتفكك في ظل تداعي عوامل الهيمنة الأمريكية، لا سيما أن هذه الدول هي ذاتها موضوع لتفريغ الأزمة الأمريكية، وقد حدث هذا في عددٍ من المحطات: حرب النفط، وحرب اليمن، والتعامل الأمريكي مع السعودية بوصفها «بقرة حلوباً».

رغم ذلك كلّه، فإنّ استدارة سريعة للخليج نحو علاقات أكثر تكافؤاً مع الأمريكي، وأكثر توازناً تجاه المشهد الدولي، لا تزال أمراً بعيداً نسبياً، (إذا ما قورنت بإمكانات الاستدارة لدى الأوربيين، ولدى تركيا، وأطراف أخرى)؛ فمقتل هذه الدول لا يكمن في عمق ارتباطها بالأمريكي فحسب، بل وبالذات في طبيعة ذلك الارتباط من حيث هو ارتباط تابع ومتخلف صناعياً، ومعتمد بشكل شبه كامل على النفط. هذا النوع من التبعية، الأكثر سوءاً، يخفِّض من قدرات البلاد على ممارسة أي نشاط ذي طابع مستقل، (وذلك حتى في حال توفر النوايا والإرادة، والتي لا توجد أدلة واضحة على توفرها، بل إنّ أدلة غيابها أكبر من أدلة حضورها).

ولذا فإنّ أقصى ما يمكن توقعه في السنوات القليلة القادمة من دول الخليج، على ما نعتقد، (ولنقل أفضل ما يمكن توقعه)، هو أن تحاول ألّا تكون أرضاً لـ«فوضى خلاقة» جديدة، وأن تحاول تخفيض إسهامها المباشر في الفوضى الخلاقة عبر الإقليم... وهذا أمر ترتفع حظوظه يوماً وراء آخر، مع الهزيمة المتسلسلة للمشروع العام للفوضى الخلاقة.

أنقرة والانفكاك الإستراتيجي

ابتداءً من حادثة إسقاط الطائرة الروسية عند الحدود السورية التركية عام 2015 وما تلاها لاحقاً، ومن ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 والتي بات معلوماً أن يد الغرب، وواشنطن على الخصوص، كانت اليد الطولى فيها، انفتحت العلاقات التركية الغربية، والتركية الأمريكية على وجه التحديد، على مرحلة مستمرة من الخلافات والتباينات التي يمكن القول: إنها تفاقمت بالتوازي مع دخول تركيا إلى جانب روسيا وإيران في تفاهم «ترويكا آستانا» الذي بات يشكّل اليوم نواة لمنظومة إقليمية جديدة.

وإذا وضعنا المواقف الآنية والخطاب المباشر لتركيا جانباً، فإن نظرة إلى العلاقات الإستراتيجية لتركيا كفيلة بالقول: إن التموضع الإستراتيجي لأنقرة في ضوء التوازنات الجديدة– وفي حال توفر الإرادة الصلبة للقطع مع «الحليف» المتأزم- لن يكون إلى جانب الولايات المتحدة. ولأننا في هذه السلسلة نولي اهتماماً إلى جانب محدد، هو تغيرات العلاقة بين واشنطن المتراجعة وحلفائها، سنكتفي بالإشارة إلى خسارة الولايات المتحدة لتركيا، بوصفها القوة الضاربة لحلف الناتو في المنطقة، وإلى ملامح انعطاف هذه القوة صوب الخصوم الإستراتيجيين لواشنطن، والترابط الاقتصادي الآخذ بالتصاعد بين تركيا من جهة والصين وروسيا وإيران من جهة أخرى.

هذا الترابط والتقارب، والذي ظهر في بداياته بالنسبة لكثيرين، بوصفه ابتزازاً تركياً لواشنطن، لن يلبث أن ينتهي بمجرد تلبية بعض مطالب تركيا، أو بمجرد رفع الضغط الأمريكي فوق عتبة محددة تجاه الأتراك، سرعان ما تبدَّى أنه أبعد بكثير من «سياسات تكتيكية» تركية؛ ولعل الأمل في جوهره كان كذلك حقاً من وجهة نظر بعض مراكز القوى ضمن تركيا، لكن ما حوّل هذا «التكتيك» على افتراض أنه كان تكتيكاً، إلى إستراتيجية وسياسات طويلة المدى، هو عجز واشنطن عن تقديم أي بديل للأتراك، فالمشروع الأمريكي المقدم للأتراك في المنطقة، لم يكن خارج أطر الفوضى الخلاقة ذاتها، والتي تصل حدود استهداف تركيا نفسها بهذه الفوضى، وذلك في مقابل مشاريع ضخمة وواعدة تقدمها القوى الصاعدة. من الجهة الأخرى، فقدرة الولايات المتحدة نفسها على ممارسة الضغوط باتت تتحجَّم يوماً بعد آخر وعلى الصعد المختلفة... ولن نسهب هنا في ذكر تفاصيل ذلك، ولكن نكتفي بالإشارة إلى الـS400 بديلاً للباتريوت، والسوخوي 35 و57، أي: من الجيلين الرابع والخامس بديلاً للـ F35، والتبادل بالعملات المحلية، والعمل على نظم تحويل مالي جديدة بديلاً عن سويفت...

اليابان والاستياء الأمريكي

عملت الولايات المتحدة خلال العقود السابقة على إنشاء فضاء جيوسياسي معادٍ للصين في آسيا، وقد لعبت الإستراتيجية الأمريكية لـ«التمحور حول آسيا» دوراً فاعلاً في هذا السياق، لكن المعركة «ضد الصين وفي فضائها» كان محكوماً عليها بالفشل مسبقاً؛ فمعاداة القوة الاقتصادية رقم واحد عالمياً يعادل اللعب بالنار بالنسبة لعددٍ كبير من الدول الآسيوية. وإن كانت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد لعبت دوراً مساهماً في إطار التضييق الأمريكي ضد الصين سابقاً، فإنه من اللازم الوقوف عند تطورات مهمة تطرأ في آلية تعاطي هذه الدول مع المعركة الإستراتيجية بين واشنطن والقوى الصاعدة.

على الرغم من الاحتكاكات المستمرة بين الصين واليابان بسبب الخلافات الإقليمية والتاريخية، شهد العام الماضي تفعيلاً واضحاً للعلاقات، بناءً على التضرر الياباني من مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو الأمر الذي لم يتأثر بمحاولة ترامب الأخيرة «إصلاح ذات البين» مع اليابانيين، بوعوده حول عدم فرض رسوم على السيارات اليابانية، وهو الذي بدا مستاءً إزاء حالة اللامبالاة التي أبدتها اليابان عندما دعاها لشراء الأسلحة الأمريكية في زيارته الأخيرة. الواضح أيضاً، أنّ اليابان مشت خطوات واضحة إلى الأمام على صعيد علاقاتها مع روسيا، وتحديداً في مباحثات جزر الكوريل التي لا تزال عقبة ينبغي تجاوزها في إطار وحدة العلاقات بين بلدان الشرق.

كوريا الجنوبية تقف على حبلٍ مشدود

يمكن القول: إن كوريا الجنوبية لا تزال تسير خطواتها الأولى في إعادة النظر في أولوياتها الإستراتيجية؛ إذ تبرز المشكلة الكورية الجنوبية الآن في عدم قدرة سيؤول على تقديم إجابة شافية لواشنطن عن سؤال «هل أنتم معنا أم ضدنا؟»، حيث تعتمد كوريا الجنوبية على تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة لمواجهة كوريا الديمقراطية، لكن تجارتها مع الصين أكثر مما هي عليه مع الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين، وهذا ما يفسر حضور كوريا الجنوبية في تكتلات وأحداث بالغة التناقض، كمشاركتها في اتفاقيات تجارة حرة ترعاها واشنطن وأخرى ترعاها بكين، ومشاركتها في بنك التنمية الجديد في الصين، ومشاركتها في الوقت نفسه في المناورات العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي. وقد عبّر رئيس المجلس التشريعي لكوريا الجنوبية، مون سانج، عن هذه الحالة بالقول: «السؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية ستختار الولايات المتحدة أم الصين، يشبه سؤال الطفل عما إذا كان يحب والدته أم والده. لا يمكننا التخلي عن الاقتصاد من أجل الأمن، ولا يمكننا التخلي عن الأمن من أجل الاقتصاد».

لكن تجربة مؤلمة لسيؤول مع واشنطن لا تزال حاضرة في الأذهان: في عام 2017، عندما ضغطت إدارة دونالد ترامب على رئيس كوريا الجنوبية الحالي، مون جاي إن، للسماح بنشر الولايات المتحدة نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم ثاد، والذي تعتبره الصين تهديداً، ردت بكين بمعاقبة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين، وأوقفت السياحة الصينية إلى كوريا الجنوبية. وكل محاولات سيؤول لدفع واشنطن لتعويضها عن الأضرار التي أصابتها لم تفلح، بل تفاقمت هذه الأضرار بفعل مطالبة الولايات المتحدة بتحمل كوريا الجنوبية نصيباً أكبر من تكاليف بقاء القوات الأمريكية على أراضي البلاد.

في هذا الصدد، يؤكد كيم هيونغ، مستشار السياسة الخارجية في كوريا الجنوبية، أنّ الجهود المبذولة للتصالح مع كوريا الديمقراطية ستساعد في منع تعرض سيول للضغط بين ثنائية «الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أنه «إذا كانت لدينا علاقة جيدة مع الشمال، فيمكننا القول: إننا لسنا بحاجة إلى ثاد وغيره»، ويتابع هيونغ: «حظرت إدارة ترامب مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى شركات huawei، وحثّت الولايات المتحدة الحلفاء مثل كوريا الجنوبية على ألّا يتعاملوا مع الشركة، متجاهلة أن هواوي تستحوذ على سدس صادرات قطع الغيار الإلكترونية من كوريا الجنوبية إلى الصين، هذا واحد من المواقف الأمريكية غير المشجعة».

الهند تلعب «خارج الصندوق»

تبذل الولايات المتحدة جهوداً مضنية وهي تحاول الحفاظ على الهند عضواً فاعلاً في محورها، ويأتي تأجيج الخلافات الهندية الصينية، وكذلك الهندية الباكستانية، على رأس هذه المحاولات الأمريكية. وحتى الآن، حققت هذه الإستراتيجية الأمريكية خطوات محددة نجحت من خلالها في دفع الهند لرفض المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق Bri»، حيث ترى الهند أن المشروع يهددها، ولا سيما أنه يمرّ عبر الأراضي المتنازع عليها في إقليم كشمير من خلال طريق الكوريدور الاقتصادي الصيني الباكستاني.

لكن الهند التي تحظى بأعلى معدّل نمو اقتصادي عالمي، تتخذ اليوم حزمة من السياسات التي لا تصب في مصلحة واشنطن: توسّع الهند اليوم علاقاتها مع روسيا، وتُقدِم على صفقة منظومة «إس 400» الدفاعية التي وافقت روسيا على تصنيعها بشكلٍ مشترك مع الهند على الأراضي الهندية، بكل ما يعنيه هذا من استمرار العلاقات مع روسيا لعقودٍ مقبلة سيعمل خلالها الجيشان في التدريب والصيانة.

وإلى جانب اتجاه الهند نحو صفقات سلاح أخرى مع روسيا، وإلى تمتين العلاقات مع موسكو من بوابة الممر الاقتصادي الشمالي الذي يربط بين روسيا وأذربيجان وإيران والهند، برزت المشاركة الهندية في الاجتماع الثلاثي مع روسيا والصين خلال قمة مجموعة العشرين بمثابة نقطة علّام لبناء نظام العلاقات الدولية الجديد.

هل لا تزال العلاقات الهندية الصينية حجر عثرة؟ بالتأكيد، لكن الاتجاه العام لتطور العلاقات لا يشي بإمكانية تمدد هذا الخلاف، بل يشير خلافاً لذلك لإمكانية احتوائه في إطارات جامعة يجري العمل اليوم على تعزيزها سواء على صعيد دول «بريكس» أو في إطار «منظمة شنغهاي للتعاون»...

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 929