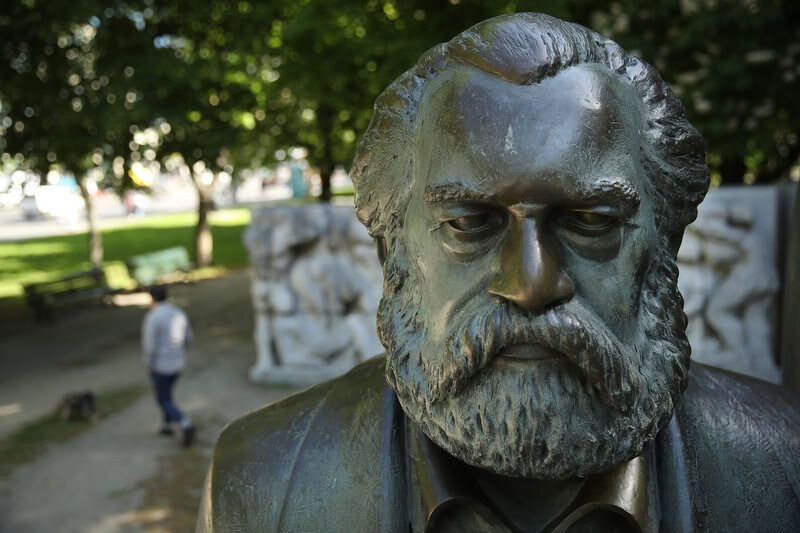

الحرية والكونية: مقاربة مادية للأحكام الأخلاقية في فكر كارل ماركس قراءة في كتاب: «الرؤية الأخلاقية عند ماركس» لفانيسا كريستينا ويلز

يُعدّ كتاب «الرؤية الأخلاقية عند ماركس» (دار نشر جامعة أكسفورد، نيويورك، 2024) للباحثة فانيسا كريستينا ويلز، مساهمة جوهرية في إعادة تقييم الأُسس الأخلاقية الكامنة في نظرية كارل ماركس، خصوصاً في سياق تفاعلها مع نقد الاقتصاد السياسي. يذهب كتاب ويلز إلى ما هو أبعد من مجرد تفسير نصوص ماركس؛ فهو يشكّل إعادة بناء منهجية لفكرة أن فكر ماركس ليس «لاأخلاقياً»، كما يُزعم أحياناً، بل يحتوي على حجّة أخلاقية متماسكة تتأسس على رؤية مادية–تاريخية للطبيعة البشرية والمجتمع. وتطرح ويلز أسئلة مركزية: هل هناك خطٌّ أخلاقي ثابت في فكر ماركس رغم التغيرات التي طرأت على كتاباته؟ وهل يمكن، استناداً إلى منظوره، الحكم على الرأسمالية بأنها خطأ أخلاقي جذري؟ وأهم من ذلك: ما الذي يقدّمه هذا المنظور الأخلاقي لحركات التحرر المناهضة للرأسمالية في عالمنا المعاصر، التي لا تطالب بإعادة توزيع الموارد فقط، بل بإعادة تعريف أهداف الإنتاج ومعنى التقدّم الإنساني ذاته؟

أوسكار أ. رالدا

عن موقع مونثلي ريفيو

تُجيب ويلز بنعم حاسمة على هذه الأسئلة. ففي سياق تفصيلي عبر فصول الكتاب، تُبرهن أن المنهج التاريخي–المادي الذي طوّره ماركس لا يوفر فقط تشريحاً نقدياً للرأسمالية، بل يقدّم أيضاً معايير تقييمية معيارية واضحة تُحدّد ما يجب أن يكون عليه المجتمع البشري المتحرّر: أي الاشتراكية والشيوعية كبدائل موضوعية نابعة من تناقضات الرأسمالية نفسها، وليس كمجرّد طموحات أخلاقية مجرّدة.

تفكيك الثنائية التقليدية: من «الواقع» إلى «الواجب»

أحد أبرز إنجازات كتاب ويلز هو قدرتها على نقل النقاش الأخلاقي الماركسي من ساحات الجدل النظري الأكاديمي إلى قلب المشاكل الحقيقية التي تواجه البشرية اليوم. فهي لا تكتفي بتفسير نصوص ماركس، بل تقدّم حجة فلسفية قوية تُظهر أن منظوره الأخلاقي ليس منفصلاً عن واقع التناقضات الاجتماعية، بل متأصّلاً فيه. ولهذا الغرض، تتعامل مع مجموعة من القضايا المعقّدة: مشكلة الأيديولوجيا و«الوعي الزائف»، ونقدها الصريح للماركسية التحليلية التي تخلّت عن البُعد الجدلي في صالح منهجية إجرائية جافة، كما تقدّم مقارنات نقدية مع مناهج أخلاقية منافسة مثل الليبرالية والكانطية والأنانية والطوباوية الاشتراكية.

لكن نواة الحجة الفلسفية لويلز تكمن في تحليلها لمفهوم «الطبيعة البشرية» عند ماركس، وهو مفهوم أثار جدلاً واسعاً داخل الحركة الماركسية وخارجها. فالكثيرون، مستندون إلى عبارات نقدية قوية وجّهها ماركس وإنجلز ضد «الأخلاق البرجوازية»، استنتجوا أن الماركسية ترفض كل شكل من أشكال الأخلاق. إلا أن ويلز تبيّن أن هذا الاستنتاج ينبع من سوء فهم أساسي لثنائية «الواقع والقيمة»، أو «ما هو كائن وما ينبغي أن يكون»، التي طرحها ديفيد هيوم وطورها لاحقاً التيار الليبرالي والفلسفة التحليلية. هذه الثنائية، بحسب ويلز، غريبة كلياً عن المنهج الجدلي–المادي لماركس.

في فكر ماركس، لا وجود لفجوة لا يمكن سدها بين «الواقع» و«الواجب»، لأن القيم الأخلاقية لا تُستنتج من عالم مثالي خارج التاريخ، بل تنبع من طبيعة النشاط البشري في علاقته بالعالم الطبيعي والاجتماعي. وتكمن الطبيعة الجذرية لرؤية ماركس في اعتباره أن الطبيعة البشرية ليست جوهراً ثابتاً، بل نتاجاً تاريخياً ديناميكياً لعملية الإنتاج الاجتماعي. فالإنسان، بحسب ماركس، ليس كائناً مُعطىً سلفاً، بل يُنتج ذاته باستمرار عبر نشاطه العملي: العمل. وهذا النشاط ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل هو وسيلة لتكوين الهوية، وتطوير الاحتياجات، وبناء العلاقات الاجتماعية. ومن هنا، يُصبح معيار الازدهار الإنساني هو مدى قدرة النظام الاجتماعي على تمكين الأفراد من ممارسة هذا النشاط بشكل حر، مبدع، وجماعي.

جدلية الاغتراب والتحرر: ضرورة التحوّل التاريخي

يرتكز المنظور الأخلاقي لماركس، إذاً، على فكرة أن البشر كائنات طبيعية–اجتماعية تمتلك قدرة على إحداث التغيير بوعي. وعلى هذا الأساس، يُنظر إلى الرأسمالية ليس كنظام اقتصادي غير عادل فقط، بل كحالة اغتراب شامل تفصل البشر عن جوهرهم ككائنات منتجة واجتماعية. فالرأسمالية، بحسب ويلز، لا تُنتج فائض القيمة فقط، بل تُنتج أيضاً شكلاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية يقوم على خصخصة وسائل الإنتاج، وتحويل العمل إلى سلعة، وتحويل الطبيعة إلى مورد قابل للاستغلال. كل ذلك يمنع البشر من السيطرة الجماعية على ظروف وجودهم، ويجعل من النشاط البشري نشاطاً مغترباً.

ولهذا السبب، لا يمكن فهم الأخلاق الماركسية على أنها دعوة مثالية إلى الخير، بل كتحليل للتناقضات الداخلية التي يخلقها النظام الرأسمالي نفسه. فالمادية التاريخية لا تفصل بين «ما هو» و«ما ينبغي أن يكون»، بل تنظر إلى القيم الأخلاقية كتعبير عن الإمكانات المكبوتة داخل الواقع الحالي. وهنا، يبرز دور البروليتاريا باعتبارها الطبقة الوحيدة التي لا مصلحة لها في استمرار النظام القائم، لأنها تختبر الغربة في أعمق مستوياتها. ومن خلال نضالها، لا تسعى إلى تحسين ظروفها فقط، بل إلى تجاوز ذاتها كطبقة، وبالتالي إلى تجاوز الطبقات نفسها.

ويلز تشدّد على أن هذا التجاوز لا يتم عبر أخلاق مجردة أو عبر تغييرات قانونية شكلية، بل عبر تحوّل جذري في بنية العلاقات الاجتماعية، يسمح بإعادة ربط العمل بالإنسان كنشاط ذاتي حر. وفي هذا السياق، تصبح الحرية ليست حرية الفرد من القيود فقط، بل حرية الجماعة في تقرير شروط وجودها المشترك. ويكمن مفهوم «الفرد الاجتماعي الغني» الذي يشير إليه ماركس في هذه الرؤية: الفرد الذي لا يُعارض ذاته الجمعية، بل يُحقق ذاته من خلالها.

الحرية والحتمية: «التوافقية الجدلية» في الفكر الماركسي

وتتناول ويلز في كتابها واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في تلقي فكر ماركس: العلاقة بين الحرية والحتمية. فكثيراً ما جرى اتهام المادية التاريخية بأنها حتمية جبرية، تُلغِي دور الإرادة الإنسانية وتقدّم التاريخ كسلسلة من الأحداث التي لا يملك الإنسان فيها دوراً فاعلاً. لكن ويلز تبيّن أن هذا الفهم يعكس إما سوء قراءة لماركس أو اعتماداً على قراءات مُبسّطة له، خصوصاً تلك التي روّج لها خصومه من الليبراليين مثل كارل بوبر وماكس فيبر.

في الحقيقة، ترى ويلز أن المادية التاريخية عند ماركس تنطوي على ما تسمّيه «التوافقية الجدلية»، أي إن الحرية لا تُفهم في مقابل الحتمية، بل تنشأ من خلال التفاعل التاريخي مع القيود. فالقيود البيولوجية والاجتماعية ليست مجرد عوائق على الحرية، بل شروطاً مبدئية تُمكّن من تشكيلها. فمثلاً، تطوّر القوى المنتجة في ظل الرأسمالية، رغم طابعه المغترب، يُهيئ الظروف المادية اللازمة لتجاوز الرأسمالية نفسها. ومن هنا، فإن النضال من أجل التحرّر ليس تمرّداً ضد الواقع، بل محاولة لدفع الواقع نحو تجسيد إمكاناته الكامنة.

وكمثال على ذلك، تشير ويلز إلى التمييز الذي رسمه ماركس في المسودات الأساسية (Grundrisse) بين المجتمعات القديمة، التي كان الإنسان فيها هدف الإنتاج، والمجتمع الرأسمالي، حيث يصبح الإنتاج هدفاً في حد ذاته، خادماً للثروة المجردة. لا يُقيّم ماركس هذا التحوّل بشكل أخلاقي تبسيطي، بل يحلّله باعتباره مرحلة ضرورية في تطور القوى المنتجة، رغم طابعه المعادي للإنسان. والتحرّر لا يأتي عبر الحنين إلى عصور سابقة، بل عبر إدراك أن الرأسمالية نفسها تُهيئ الشروط المادية والاجتماعية لتجاوزها.

النقد العلمي والأخلاقي: وحدة النظرية والممارسة

يُعدّ أحد أبرز إنجازات ويلز في كتابها هو قدرتها على ربط النقد العلمي بالدعوة الأخلاقية، رافضة بذلك التقسيم الصناعي بين «العلم» و«القيمة» الذي سيطر على الفلسفة الغربية الحديثة. فالمادية التاريخية، كما تشير، ليست منهجاً تحليلياً فقط، بل رؤية أخلاقية متكاملة ترى أن العلم الحقيقي هو ذلك الذي يكشف عن مصادر الظلم ويدلّ على سبل تجاوزه.

ويلز ترفض أيضاً تلك القراءات التي تحاول «تطهير» الماركسية من ماركس نفسه، أو التي تزعم أن إنجلز قد حوّلها إلى حتمية ميكانيكية. فالموقف الأخلاقي لماركس، بحسبها، لا يُنفصل عن التحليل العلمي لنمط الإنتاج الرأسمالي، لأن كليهما ينبع من فهم موحد للواقع الاجتماعي. فالتحليل العلمي يكشف أن البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة القادرة على تجاوز الرأسمالية، لأنها تجسد التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. ومن هنا، ينشأ الالتزام الأخلاقي بدعم نضالها، ليس كأيديولوجيا خارجية، بل كتعبير عن ضرورة تاريخية موضوعية.

ويتّضح هذا جلياً في رؤية ماركس لمستقبل العمل في المجتمع الاشتراكي: فليس الهدف فقط جعل العمل «إنسانياً» من جديد، بل تقليص وقت العمل الضروري إلى الحد الأدنى، ليتيح للبشر الانخراط في أنشطة إبداعية وثقافية وسياسية حرة. هذا التصور لا يقوم على رؤية أخلاقية مجردة، بل على تحليل للإمكانات التي خلقتها الرأسمالية نفسها.

نقد الأخلاق البرجوازية والبدائل الماركسية

تُبرز ويلز أيضاً كيف أن مفاهيم الحرية والمساواة في الفكر الليبرالي تبقى شكلية وغير كافية، لأنها تُفصَل عن الظروف المادية التي تُنتِجها. فالحرية البرجوازية، كما بيّن ماركس، هي في جوهرها حرية الملكية الخاصة، وتقوم على فرد مجرّد لا يمتلك علاقات اجتماعية حقيقية سوى تلك التي يفرضها السوق. ولهذا السبب، لا يمكن نقد الرأسمالية عبر التمسّك بهذه المفاهيم، بل عبر كشف حدودها التاريخية.

لكن ويلز تشير أيضاً إلى أن ماركس لم يرفض «الحقوق» بشكل مطلق. فالنضال من أجل الحقوق، في سياق المجتمع الرأسمالي، يُعتبر لحظة ضرورية في توحيد الطبقة العاملة ورفع وعيها. والحقوق في المجتمع الاشتراكي ليست مجرد تكرار للحقوق الليبرالية، بل تأخذ شكلاً جوهرياً؛ فهي تركز على التعاون، والتضامن، وتحقيق الاحتياجات الحقيقية، لا على الدفاع عن الملكية الخاصة أو المصالح الفردية.

نقد الأخلاق المثالية... كانط نموذجاً

فصل بارز آخر من «الرؤية الأخلاقية عند ماركس» يتعلق بوضع نظريات أخلاقية منافسة حللها ماركس نقدياً – أساساً الأخلاق المسيحية، الأخلاقية الأنانية، الأخلاق الكانطية، النفعية، والمالتوسية. النقطة الرئيسية هنا تقوم على اختلاف رئيسي بين منهج ماركس ومنهج هذه النظريات، ألا وهو أنها تجرد من ضرورات الواقع التاريخي. بالنسبة لماركس، فإن النظريات الأخلاقية التي تجرد رغبوياً من التاريخ، بغض النظر عن نيتها النبيلة، تقوض في الواقع إمكانية التحول الاجتماعي للأفضل. سيثبت فحص ويلز لمنهج إيمانويل كانط ذا قيمة إرشادية، ولا سيما أن هذه النظرية الأخلاقية كانت لها وظيفة تزويد المثل المعيارية المزعومة للماركسية داخل مختلف تيارات النظرية الاشتراكية والممارسة الإصلاحية والماركسية الغربية.

في فلسفته الأخلاقية والسياسية، افترض كانط «مملكة غايات» مثالية، فيها الكائنات البشرية المستقلة، مسترشدة بافتراض عقلانية عالمية مشتركة تشير إلى الحرية، ستعامل وتحترم بعضها البعض كغايات في ذاتها. جدير بالملاحظة، أن كانط اعتبر هذه المسلّمة مثلاً تنظيمياً، ضرورياً من وجهة نظر أخلاقية، حتى لو كان غير قابل للتحقيق عملياً، لتجنب الحتمية في عالم الحرية البشرية. يرفض ماركس هذا الخط من الاستدلال الأخلاقي الكانطي. في الرأي الماركسي، لا تستطيع الأخلاق الكانطية حتى البدء في الاقتراب من الشروط الحقيقية التي من شأنها أن تغلق الفجوة بين ما «هو كائن» وما «ينبغي» أن يكون، لأنها تعتمد على مفهوم للحكم الذاتي وتقرير المصير يسعى إلى أن يكون خالياً تماماً من المحتوى التاريخي بقدر ما أساسه هو الفرد المستقل، غير المحدد مثالياً بظروفه المادية. في المقابل، بالنسبة لماركس، فقط نضالات البروليتاريا الملموسة تحمل نحو تحقيق هدف التحرر البشري الشامل، بما أن لهذه الطبقة ليست الأخلاق فقط مسألة إعادة تأسيس امتيازات الهيمنة الطبقية الخاصة، بل تجاوزها التاريخي. أساس الكونية هنا لا يكمن في أمر قاطع عالمي يحترمه جميع الوكلاء العقلانيين الأفراد على الرغم من ظروفهم المادية ومصالحهم الخاصة، بل بدلاً من ذلك في أنسنة الظروف الاجتماعية وتجاوز الخصوصية للهيمنة الطبقية والاستغلال، التي تشكل الرأسمالية أكثر حالاتها تطوراً.

إذا كانت الخير الوحيد غير المشروط هو، كما ادعى كانط، إرادة خيرة تحدد نفسها وفقاً لأوامر العقل، فإن مثل هذه الإرادة تستسلم لعجزها في تحقيق الخير الجوهري في العالم. في إعطاء الأسبقية للإرادة الفردية لذات عقلانية – خطوة يراها ماركس كعرض ضعف البرجوازية الألمانية التي يمكن أن تستولي فقط على مثيل الثورة الفرنسية بطريقة مجردة – يترك كانط الصراع بين الفرد والمجتمع سليماً وغير محلول. على سبيل المثال، وفقاً للرأي الكانطي الذي يجرد من الظروف المادية التي يُنظر إليها كمشتركة خارجية للأخلاق، سيكون للعامل مطالب متساوية في الصلاحية للتعبير عن التضامن مع رأسمالي كما مع عامل. هنا، تصبح حدود هذه الأخلاق المثالية واضحة. بالتأكيد، كما تشير ويلز، تظل الأخلاق الكانطية «أمراً خارجياً، غريباً» يجب على الأفراد الخضوع له، بغض النظر عن ظروفهم المادية والظروف الفعلية لوجودهم الاجتماعي. هذا الواجب «الخارجي» يزعم أنه يقف بمعزل عن عملية التطور الذاتي للجنس البشري وأي ادعاءات تاريخية جوهرية حول حالة مرغوبة، أو حتى ضرورية. في الإطار الكانطي، لا يمكن، نظرياً أو عملياً، أن تؤخذ الاجتماعية على أنها التعبير الطبيعي المباشر عن الأفراد الذين يتألفون منها، ولا يمكن للأفراد أن يتعلقوا باجتماعيتهم كشرط أساسي لحريتهم وتحقيق ذواتهم. الوساطة بين الأفراد تظل مقطوعة، مُشيّأة. في ضوء قيود مثل هذه النظريات الأخلاقية، تكتسب الفكرة الماركسية حول الرابط الجدلي بين الأخلاق والتحرر الشامل قوتها الكاملة.

خلاصة: نحو أخلاقيات التحرر الشامل

ربما يكون الاستنتاج الأكثر إثارة للدهشة في الكتاب يتعلق بمسألة إلغاء الأخلاق ككل في نهاية المطاف. لا تتجنب ويلز متابعة حجج ماركس إلى استنتاجها المنطقي؛ في مجتمع شيوعي، كما يتصوره ماركس، ستذوب الحاجة إلى الأخلاق نفسها، بما أن الأفراد سيجدون الإشباع ليس في دور اجتماعي محدد سلفاً ومحدود، بل في علاقة مباشرة، ديناميكية، مفتوحة، وعفوية بأنشطتهم اليومية ووجودهم. تحت الشيوعية، ستجسد حياة الأفراد الاجتماعيين الحرية الاجتماعية الملموسة، والوساطة الذاتية الحقيقية لم يعد يوجهها وصايا أخلاقية، بل من خلال الحاجة الحيوية فقط للتعبير عن أنفسهم بحرية، وبطريقة غير مغتربة، وملموسة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والغايات الاجتماعية ذات المعنى. هذه الحرية، نتيجة لتجاوز تقسيم العمل المغترب، هي أعلى تحقيق لطبيعتنا ككائنات بشرية.

في الختام، ينجح كتاب ويلز سواء كإعادة بناء فلسفية للرؤية الأخلاقية عند ماركس أو كتوضيح للضرورة الأخلاقية والتاريخية لتجاوز الرأسمالية. لا يمكن تحقيق الأخير إلا من خلال إحداث ثورة في شروط وجودنا الاجتماعية من أجل إرساء الازدهار البشري والاستدامة كمقدمة رئيسية لاستقلابنا الاجتماعي والبيئي. مجتمع المنتجين المرتبطين الذي تصوره ماركس، وبالتالي، يظل ضرورة عصرنا التاريخية. علاوة على ذلك، تظل ضرورتنا التاريخية قائمة لأن، كما أشار إرنست بلوخ فيما سبق (بما يتفق تماماً مع روح حجة ويلز)، فإن رؤية ماركس للتاريخ البشري تطابق النزعة الحقيقية، تلك «الإمكانية الحقيقية» التي، على الرغم من القصور الذاتي الذي يسود في العالم الرأسمالي، تجعل نفسها محسوسة كنضال رهيب من أجل الحرية كلما طال أمد عدم تحققها. اليوم، في ضوء تراكم الكوارث والهمجية التي لا تنفصل عن النظام العالمي الرأسمالي ومستفيديه – ليس أقلها خطر الفاشية الذي يهدد بإحاطة العالم – نحتاج إلى أن نكون واضحين وحازمين بشأن القيم الأخلاقية التي وحدها تعطي معنى للتحرر الاشتراكي. بقدر ما يتعلق الأمر بهذه الضرورة التاريخية لصياغة عالمية تحررية قادرة على تحفيز النضال الطويل والمتناقض من أجل مجتمع المنتجين المرتبطين، فإن كتاب ويلز يقدم إسهاماً حيوياً.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1253