عن تعطّل الإنسان والاغتراب القاتل مجدداً

في مواد سابقة كنّا قد أشرنا إلى مقاربة منهجية يمكن من خلالها تتبّع المصير المتطرّف للمحاولة التي تقوم بها الرأسمالية لإبقاء هيمنتها باتجاه إلغاء الواقع من جهة، وإلغاء العقل من جهة أخرى، وفقاً لتطوّر أزمة الفلسفة الرسميّة التي تشكّل حقل اختبار تاريخي لأزمة انقسام المجتمع طبقياً عبر التاريخ وعلاقته بانقسام وعي-مادة، وانقسام عقل-واقع. وهنا نعالج بشكل مباشر مفاعيل ذلك على الإنسان الفرد.

عن المقاربة المنهجية مجدداً

كنا قد اقترحنا مقاربة منهجية تسمح بتتبع مصير أزمة الهيمنة في المجال السياسي والاجتماعي، والنموذج الذي يدفع باتجاهه المنطق الداخلي لتلك الأزمة، وبالتالي المشروع الذي تسير به النخبة العالمية التي تحاول تثبيت هيمنتها. وكنا قد أشرنا إلى أن المقارنة بين أنظمة النشاط الإنساني، التي تختلف في مستوى تجريدها، تسمح لنا بالقول بأن ما شهدته الفلسفة -كنشاط عالي التجريد- مبكراً في تاريخها يشكل حقل اختبار لما يمكن أن تشهده أنظمة نشاط أقل تجريداً، كالعلوم (وهي نشاط عالي التجريد ولكن أقل من الفلسفة لناحية ارتباطه المباشر بالممارسة العملية مقارنة بالفلسفة) والحقل السياسي (الذي يجمع بشكل أكثر مباشرةً وصراحة بين الممارسة والنشاط الذهني مقارنةً بالعلوم) ومن ثم الاقتصادي والاجتماعي (المُعاش اليومي) الذي يتموّهُ فيه النموذج المعرفي المتَّبع على عكس الحقول السابقة. وإذا كانت العلوم عبّرت خلال العقود الماضية عن أزمة الفلسفة في تطرّفها الذي تطوّرت نحوه خلال قرون، فإن السياسة اليوم تعبّر عن هذا التطرف، أيْ في دفع النموذج الاجتماعي باتجاه إلغاء العقل وإلغاء الواقع، ولكن من الضروري معالجة انعكاس هذا النموذج المتطرّف على الإنسان الفرد، في مُعاشِه اليوم، عقلياً-نفسياً وجسدياً.

وهذه المقارنة بين أنظمة النشاط لناحية التّجريد مرتبطة بنقطة منهجية أخرى كنا قد ذكرناها سابقاً، ألا وهي أنّ جوهر النظام يكشف نفسَه اليوم للعين العاديّة، ويأخذ شكلَه المتناسب مع هذا الجوهر بسبب وصول التناقضات إلى حدّها التاريخي، ودخولها مرحلة الانتقال والتحوّل. بالتالي، فإنّ ما كان يَحتاج سابقاً إلى مستوى تجريدٍ عالٍ للتعبير عن نفسه، يَظهر اليوم في حقول أقلّ تجريداً.

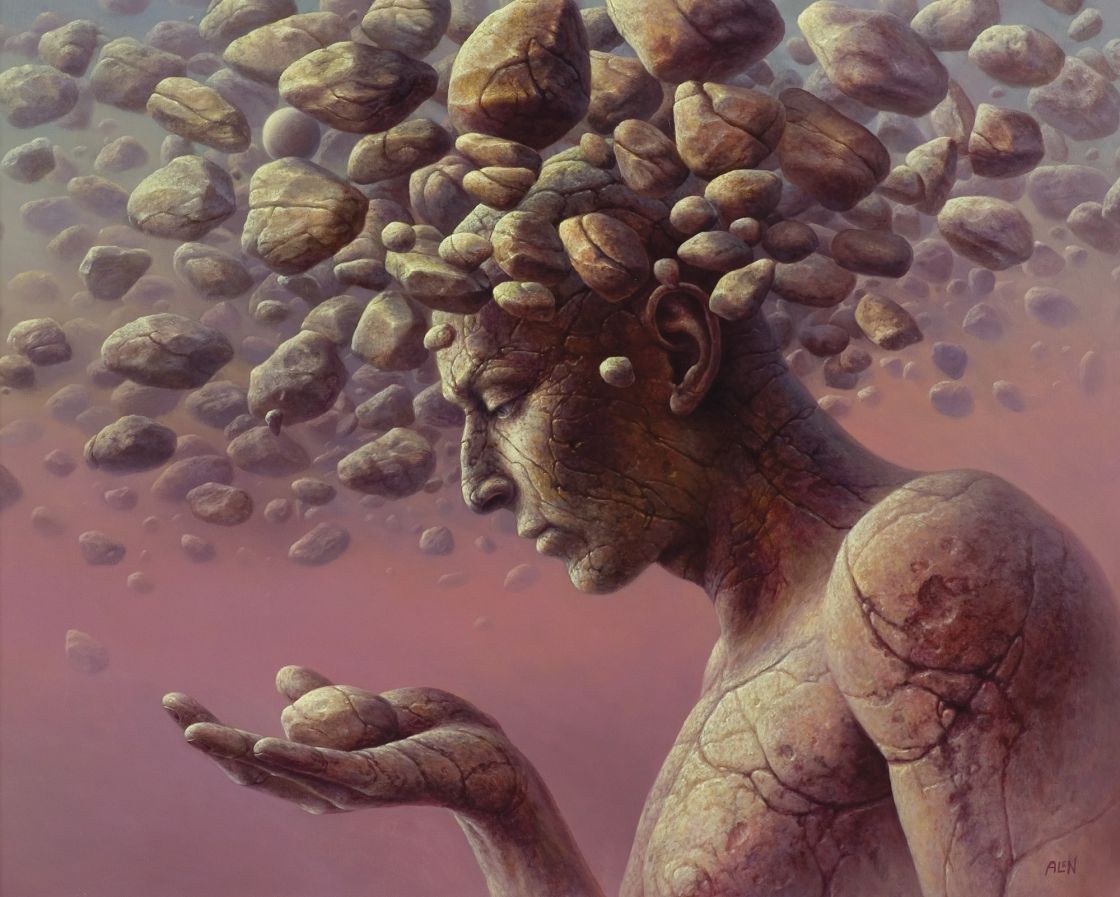

الاغتراب محقَّقاً

في العدَدَين السّابقَين من «قاسيون» هناك مواد مباشرة حول الاغتراب، وموضوعنا هنا مرتبطٌ مباشرة بتحقُّق الاغتراب الذي هو، وإذا ما تتبَّعنا منطقَ التطوُّر باتجاه نموذجٍ تطرُّفي مِن حقل الفلسفة إلى حقل العلوم إلى حقل السياسة إلى الحقل الاجتماعي الممارَسيّ الفردي، نرى أنّ التطرُّف باتّجاه إلغاء الواقع (مثالية ذاتية متطرفة) وإلغاء العقل (مادية متطرفة) في حقل الفرد هو تعبيرٌ آخَر عن مفهوم الاغتراب. فالاغتراب هو انقسامُ الإنسان على نفسه، وانقسامُ الإنسان عن الواقع (وضمناً الطبيعة). الاغتراب هو فَصل الواقع الاجتماعي عن الإنسان، وفصل واقع الإنسان عن نفسه، أيْ فصلُ عقل الفرد عن واقعه الداخلي (انقسام الإنسان على نفسه). إذاً لا نقولُ جديداً حين نقول بتحقُّق النموذج المتطرِّف في الفلسفة (مثاليّة متطرفة، مادية متطرّفة) في الحقل الاجتماعي، لا بل إنّ المقاربة المنهجية تؤكِّد فكرةَ الاغتراب نفسَها.

عن النتيجة المميتة لهذا الانقسام

يقودنا القول بانقسام الإنسان على نفسه إلى ميدان الطبّ النفسيّ-العقلي والجسديّ-الفيزيولوجي، أيْ «النفسجَسَد» Psychosomatic. وكثيرة المدارس التي قاربت اندماج حقلَيّ النفس والجسد، واعتبرت أنّ العلاقة بينهما أبعد من ترابط «خارجي»، بل وحدة «داخلية». ومن أوضح المدارس هي التي عمل على إرسائها السوفييتيّ ألكسندر لوريا، واستكملَ البحثَ فيها لاحقاً الأمريكيّ أوليفار ساكس، الذي كان على تواصل مع لوريا في مرحلة زمنيّة قبل وفاة لوريا. ولوريا وساكس طوّرا فكرة الخلل «الوظيفي» في أداء الدماغ والأعضاء والجسد بشكل عام. وإذا ما استكملنا فكرةَ الخلل الوظيفيّ إلى مستواه المتطرِّف، فمن جهة، إنّ انفصال المستوى الواعي للإنسان (الفهم الواعي العقلاني) عن واقعه الداخليّ (فضاء المعاني) هو انقطاعُ العقل عن مادّته (العاطفية والحاجات النفسية التي كلّها نتيجةٌ لعملية انعكاس الواقع)، وينتج عن ذلك ما يسمَّى بأزمة «مُلكيَّة العقل» Mind Ownership. وهذا الانفصال للإنسان عن واقعه الداخلي كان تكلَّمَ عن احتماليّته الكارثيّة باحثٌ سوفييتيٌّ آخَر مرَرْنا على ذكره سابقاً هو ألكسي ليونتييف. ومن جهة أخرى، فإنّ انقسام العقل عن واقعه الداخلي (الذي يتضمّن انعكاسَ صورة الجسد ضمناً) يعني انفصالاً بين العقل والجسد. وينتج عن ذلك ما يسمَّى بأزمة «مُلكيَّة الجسد» Body Ownership. وفي أزمة الملكية يفقد العقل الذاتيّ الواعي مجال علاقته العقلانية والعضوية بالقسم الموضوعي من العقل، وبالجسد. وهذه الاضطرابات ليست جديدةً في ميدان الطبّ النفسي-العقلي والفيزيولوجي، فنحن لدينا الفصام نموذجاً، والعديد من الأمثلة عن العمى الوظيفي والشلل الوظيفي، واضطراب وظائف العقل كالذاكرة وحتى التفكير الفاعل، التي كلّها تعبيراتٌ عن أزمة وظيفيّة لا عضوية صافية، ولكنّها اليوم يجري دفعُها إلى مستوى أكثر حدّة، وأكثر عمومية لتطالَ الغالبيةَ العظمى مِن البشر، وليس حالات «مرضية غير سوية» فقط. هذه الاضطرابات كما أشرنا في مادة سابقة يجري الكلام عنها اليوم بشكل متبلوِر في ميدان تأثير الذّكاء الاصطناعي على الإنسان لناحية أزمة الهويّة والفعالية والانفصال عن الواقع وعن نفسه، إلخ. لكون الذكاء الاصطناعي يكشف ويعرِّي أزمةَ الاغتراب ويعمِّقُها، فهو يضع الإنسان أمامَ مرآة يُضطرُّ فيها إلى أنْ يعرِّفَ نفسَه.

إذاَ، النتيجةُ المتطرّفة لتحقُّق الاغتراب هي تعطّلُ الإنسان، والتوقُّف عن كونه إنساناً.

خلاصات سياسية

ما سبق يضعنا أمام سؤال سياسي حول طبيعة المواجهة والمشروع النقيض. ونخلص بالتالي إلى أنّ استمرار أزمة انقسام فرد-مجتمع، وفرد-فرد (داخلياً)، لها نتيجة كارثية هي عملياً ضرب العقل وضرب حامله المادي، أيْ الإنسان. هذا هو التحقُّق العَمليّ لمذهب المادّية المتطرفة لناحية إلغاء العقل والمثاليّة المتطرِّفة لناحية إلغاء الواقع. ومواجهة هذا الانقسام تتطلّب توليفاً للفرد والمجتمع، وتوليفاً للإنسان نفسِه على النقيض مِن واقعِ الانقسام التَّشَيُّئيِّ حالياً. وهذا يتطلّب سياسيّاً واجتماعياً دمج الإنسان الفرد بالعملية التاريخية، أيْ ربطَه مع واقعه بشكل شامل، وتحويلَه فعلاً إلى كائنٍ سياسيٍّ تاريخيّاً عبر تمليكِه واقعَه الخارجيّ والداخليّ، أيْ تمليكه نفسَه وحقيقتَها ككيانٍ باحثٍ عن التحقُّق. التملُّك هذا يحصل من خلال الفعالية التاريخية نفسها التي هي تحقيقٌ لهذا التملُّك. هذا المشروع هو محدِّدُ برنامج مواجَهَة التدمير الحضاري الذي يجب حشدُ القوى لتطويرِه ممارَسيّاً ومؤسَّساتياً، فهو لم يَجرِ تحقيقُه إلّا بمستويات محدودة وبشكل غير معقلَن في غالب الأحيان، بل حصل كنتيجة طبيعيّة للعمليات الثورية في التاريخ ولم يَجرِ التنظيرُ له بشكلٍ كافٍ. دون هذا المشروع فإنَّ التدمير الحضاري الذي هو نتيجة موضوعية للواقع المنقسِم ولخطَّةِ النُّخبة التي تحاول إدامَةَ هيمنتَها، سيستمرُّ في تدمير العقل والواقع، والقضاء على «الإنسان العاقل» الذي هو جوهر الحضارة الإنسانية نفسها.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1178