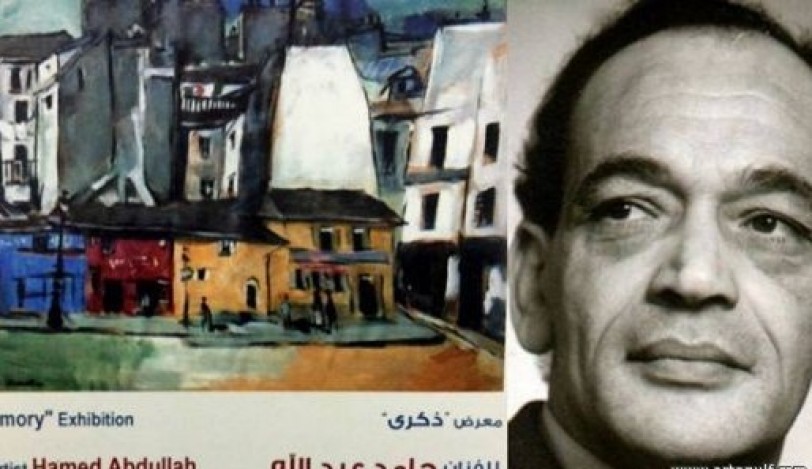

حامد عبدالله.. روح حزينة ومزاج ناري

في منتصف القرن التاسع عشر، تقريبًا، حمل عبدالله حمد، وكان فلاحًا من قرية "العوامية" بـمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بعضاً من الزاد والزواد علقه بعصا على كتفه، وسحب خلفه زوجته "بهية"، لينطلقا في رحلة طويلة مشيًا على الأقدام.

أخرجهما سوء الحال، وقلة المال، رغم أنهما لم يكن لديهما عيال، لكن حال الفلاح المصري كان قد تدهور إلى حد لا يمكن أن يخطر ببال.

مشيا يتتبعان النيل الجاري نحو الشمال، يكابدان مر الترحال على طرق غير ممهدة أحيانًا، مقطوعة في أحيان أخرى، لكن الهدف كان قد اتضح لهما تمامًا؛ لا بد من طرق أبواب الرزق، علها تفتح.

وأبواب الرزق الواسعة بالنسبة لأي فلاح منصوبة على جنبات مصر.. أم الدنيا، التي يبلغ الحظ السعيد بها أن يباع التراب فيها مقابل الذهب.

ولربما انقضى أسبوعان من المشي قبل أن تلوح لهما مشارف القاهرة التي كانت لا تزال، بعد، خضراء.

وفي "المنيل" حطا جسديهما، ليبدآ الحياة.

عمل عبدالله حمد في الزراعة، وأنجب أبناء، واشترى قطعة أرض يفلحها، ومن صلبه انسل الفنان حامد عبدالله، استقبلته الدنيا في حقول زاهية بالخضرة، بين أفراد عائلة تعشق الأرض.

وما أن اشتد عود حامد قليلًا حتى بدأ هو الآخر يمسك بالفأس ويعزق الأرض.

كان أول تعليم تلقاه هذا الرسام المبدع في الكتاتيب مع درس اللغة العربية، وحفظ القرآن الكريم، وكان أثناء ذلك ك يشد الانتباه إليه لبراعته في الخط، حتى أنه ما أن بلغ شبابه الأولى حتى بدأ ممارسة الرسم.

يقول ابنه الأكبر مؤنس في مقالة منشورة بمجلة "إيم ميديا": "جاء ولع حامد عبدالله بالرسم من خلال تحديقه في أقربائه، ففي يوم رسم له عمه أسدًا كما تخيله، وكان حامد منشغلاً بالطيفية التي يرسم بها هذا العم، ومنذ ذلك الحين صار يرسم في كل مكان؛ في البيت، في الشارع، في المقهى".

ليلتقط والده هذه الإشارة فيدفع به إلى مدرسة الفنون التطبيقية، ليس حبًا في الفن في حد ذاته، وإنما ليتمكن إبنه من تعلم حرفة ما تنفعه مستقبلًا.

وكان غريبًا أن تتسبب روح الفنان التي بداخله في طرده من هذه المدرسة؛ فكما قال جابرييل بوكتور، مؤسس مجلة "صور"، في مقالة نشرت عام 1949: "كان حامد عبدالله كثيرًا ما يتمرد على معلم الرسم، الذي كان يكتفي بوضع قُلَّة أو زوج من القباقيب، ويطلب من تلاميذه تصويرها حرفيًا، فكانت حربًا ضروس بينه وبين أستاذه، أدت إلى طرده من المدرسة، عندها أراد أن يدخل كلية الفنون الجميلة، ظنًا منه أنه سيتلقى تعليمًا أكثر تطورًا، لكنه لم يُقبل في الفنون الجميلة لكونه لا يحمل الشهادات اللازمة".

لم ييأس، ولم يضرب بموهبته عرض الحائط كرد فعل لما يواجهه الموهوبون من عقبات، وإنما ظل يرسم في مقهاه المفضل بمنيل الروضه؛ كان يرسم بإتقان شديد، وبيد مطواعة، فلفت إليه أنظار مصري من أصل يوناني يدعى "ياناكاكيس" كان تاجر اسفنج ومناضلا شيوعيا، لتنعقد فيما بينهما أواصر صداقة فتحت أمامه الطريق لفهم أرحب للسياسة والثقافة، كما أنه اطلع على أعمال "جريكو" التي اكتشف وجودها في بيت هذا الصديق اليوناني، وهذا ما دفعه إلى تعميق معرفته بالفن.

وعندما بلغ الحادية والعشرين من عمره قرر أن يعرض بعض أعماله على لجنة تحكيم "صالون القاهرة"، فحمل إليها لوحات لوجوه أناس من حارته، ولأصدقاء من مقهى المنيل، وبعض مشاهد متنوعة من مصر.

وهنا يصف جابرييل بوكتور مشهدًا فريدًا، فيقول: "لأول مرة نرى في "صالون القاهرة" حضور وفد من سكان حي المنيل بجلابيبهم الجديدة التي تتناسب وجلال الحدث، جاءوا ليشاهدوا صورهم معروضة أمام حشد كبير من الزوار".

ولاقت أعماله نجاحًا كبيرًا.

وقد اقتنى وزير الثقافة المصري آنذاك عملين من أعماله للعرض في متحف الفن الحديث.

وأخذ حامد عبدالله يثقف نفسه فنيًا، بالاطلاع على سير كبار الفنانين، وبانفاق كل ما يملكه على شراء مطبوعات حول أعمال جريكو، ودومييه ورمبرانت.

وكما يقول رلى الزين معد هذا الكتاب القني الضخم المعنون بـ "الرسام عبدالله"، والصادر في باريس بثلاث لغات، متتبعًا سيرة هذا الفنان: "فيما عدا المطالعة والبحث، ابتدأ حامد عبدالله أسفاره الأولى في مصر، وخاصة النوبة وأسوان، باحثًا عن اكتشاف الأوجه المختلفة لبلده.

وفي عام 1941 نظمت جمعية أصدقاء الثقافة الفرنسية معرضه الخاص الأول في صالة حورس بالقاهرة".

وفي عام 1949 بدأ الاعتراف به عندما قال الناقد الفني بدر الدين أبو غازي، وزير الثقافة المصري الأسبق: "بفضل جهوده الشخصية، وكفاحه الدائم، أوجد حامد عبدالله مدرسة فنية مصرية جديدة، لها قوانينها وشخصيتها المميزة".

بعد ذلك أقام العديد من المعارض في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وبور توفيق والإسماعيلية، كما شارك في معرض جماعي مع نزير خليل وتحية حليم وساسا زيرمس وليسلي داير، فكتب الناقد جون بالمر في "جازيت مصر": "أما بالنسبة لحامد عبدالله فإنه يصعب علي أن أفي هذا الفنان الشاب حقه لأسباب عدة؛ فهو لا يحب البهرجة، ولا ينتمي إلى مدرسة فنية بعينها، ينفر من التشاطر، ومن الصبغة التجارية لصالات العرض القاهرية، ولا يعتمد في عمله على الحيل، غير مدعٍ، وغير متثاقفٍ كأصحاب الياقات الحمراء والأرجوانية الذين ينظرون بتعالٍ إلى جمهور يعتبرونه متأخرًا عنهم عشرين عامًا، هو واسع الخيال وشديد الحساسية، يمتلك قدرة ومهارة لتوصيل أشكاله، وما يختلج في ذاته للآخرين، وهو لا ينتمي إلى تيار فني محدد، يرسم بالضبط ما يستطيع أن يرسم، والذي يستطيع رسمه يؤهله ليكون ذائع الصيت".

يقول رلى الزين: "تابع حامد عبدالله بحثه الشخصي، وعمل على تطويره، رسم أشكالًا بخطوط سوداء قوية، وأدخل ألوانًا ساطعة، وفي بعض أعماله ركز على العلاقة بين الشكل والفضاء، متخذًا منحى الأشكال التحتية دون أن يقترب أو يقلد التيار التكعيبي، وكان له اطلاع واسع على الفن الغربي الحديث، يستلهمه من دون الوقوع في التأثر المباشر به، لقد بدا وكأنه يريد الابتعاد عن كل القوالب الفنية الجاهزة، كان يعيش زمنه فنيًا، ولكنه يستخدم أشكالًا محلية، ويسيطر تقنيًا على كل عمل من أعماله.

ولم يكن تمرد حامد عبدالله يقف عند حد، فلقد كتب اإنه مؤنس يقول: "كان حامد عبدالله يعزز تمرده بإدخاله تدريجيًا في أعمال الفن التشخيصي الساذج لأناس من الشعب، أشخاص يائسون ومسحوقون بسبب عبء الاستغلال والبؤس، تنبعث منهم تعابير ساخرة وهازئة، هذا التحدي الساخر الذي تجده عند السرياليين أمثال: جورج حنين وألبير قصيري، كان موجهًا ضد السلطات المحلية والاحتلال الأجنبي، ولم يتردد حامد عبدالله في مساعدة الثوار ضد الإنجليز رغم أن النشاطات السرية لم تكن تلائمه تمامًا، كان يفضل أن يظهر كابن فلاح فقير من الصعيد يستطيع أن يقف على قدم المساواة مع الأوروبيين، بل وأكثر من ذلك، إنه باستطاعته أن يكون معلمهم ورائدهم الفكري".

وفي عام 1950 عرض حامد عبدالله لوحاته في "جاليري برنهايم للشباب" في باريس، واستقبل المعرض بحفاوة بالغة، كما استقبل هو نفسه في أماكن عدة، وفي مقابلة أذاعتها محطة إذاعة لا سلكية فرنسية تحدث الناقد روبيرت فرينات عن نضج حامد عبدالله ورسوخه قائلًا: "مما يجعل كثير من الفنانين الذين في مثل سنك ـ 23 عامًا ـ يحسدونك على ذلك النضج". كما يؤكد "فرينات" على إشعاعات الدرجات اللونية دون الاعتماد على الألوان الصارخة، وإلى شفافية الألوان وحساسيتها، فيستوضح حامد عبدالله قائلًا: "أنت تنقل لنا رؤيا عن مصر مختلفة كليًا عن الصورة التي نقلها لنا الرسامون الغربيون".

فيجيبه: "ألواني تتناسب مع طبيعتي كمصري، الرسامون الغربيون لديهم اعتقاد خاطئ بأن الشرق يوحي بألوان حارة كالأصفر والبرتقالي وغيرهما، بينما الأبيض هو الذي يسيطر على لوحة الألوان المصرية، ويعود السبب في ذلك إلى أن النور الباهر الذي تتميز به مصر يضعف من كثافة الألوان وحدتها، من جهة أخرى لا توجد عندنا ظاهرة التضاد اللوني الشديد، ذلك لأن الضوء الباهر ينعكس على الظل فيضيئه".

والروح التي يرسم بها حامد عبدالله أعماله هي روح حزينة، فمهما اختلفت الأجواء فسنجد في لوحاته نفس الشعور بالوحدة، ونفس الشعور بالبؤس، ولعل هذا مرجعه ما أوضحه حامد عبدالله نفسه في نص بعنوان "الطريق"، قال فيه: "الطريق الذي أعنيه ليس الطريق الذي يسلكه الفرد ذهابًا وجيئة، بل طريق الحياة، الطريق الذى أعنيه هو طريق الناس، طريق من أذاقهم أعداء الحياة مرارة الشقاء، بل شقاء الجبابرة، الذين تلقوا ضربات القرون في احتمال بطولي، من لا يملكون غير النفوس الكبيرة المفعمة بالأمل".

وفي كتابه "الفن المعاصر في مصر" الصادر عام 1961 يتناول إيمي عازار تعامل حامد عبدالله مع الألوان قائلا: "عند عودته إلى مصر تابع تجريده لأشكاله إلى الحد الذي أعطى لها في حقيقتها المرة شعور طبقة بأكملها، سكرى ببؤسها، ولكن كم هي مستيقظة!

إنه يحدد رؤاه في أعماله بشخص او اثنين أو ثلاثة، يحيط بالمجموع، يلوي الأشكال، يكثف الخطوط ويطوعها لطبعه الجرئ، لا يهاب الألوان المطفأة الصماء، ولا الألوان الزهرية التي تحتها الأزرق، ويحاذيها البني الغامق، ، تتولد الشاعرية من تجرد هذا الكائن الذي يريد ان يربح الوقت، ويسرق السحر المهيمن على الفضاء الحيادي".

ويتناول مؤرخ الفن بشر فارس نفس النقطة في نص عنوانه "انبعاث الفن"، حيث يقول: "لجأ حامد عبدالله إلى صنعة تبدو لاهية، لأنها تنصرف عن المألوف من قواعد التاليف وأصول التلوين، فاللون عنده أسلوب من أساليب الإضاءة، أداة تحديد لا تشتيت ولا تزويق ولا تمليح، وللتلوين عنده غاية أخرى تجري إلى التأليف، ألا وهي ترتيب المنظورات، فلا يأتي الترتيب عن طريق تصغير المرئيات أو تكبيرها، بل يأتي من توزيع أصناف الأصباغ بحسب قدرة الأجرام وأبعادها، ذلك حظ اللون من فسحة الخلاء، كشف عنه اثنان: فان جوخ، وجوجان".

يقول رلى الزين: "وفي عام 1952 كان من الطبيعي أن تحمل رياح الثورة الوطنية التي قادها جمال عبدالناصر، الفنان حامد عبدالله إلى المشاركة في مصرنة الحركة الثقافية، فقام بإبعاد سيدات المجتمع البرجوازي والأميرات اللواتي كن يتعلمن الفن تحت أستاذيته، ليتفرغ تمامًا للثورة الجديدة، وفي مرسم القاهرة بدأ بعقد مؤتمرات ولقاءات ناطقة باللغة العربية للمرة الأولى، وقام بتنظيم معارض لفنانين مصريين، وعمل بجد لتحسين وضع فناني بلده، ولكن لم يطل الوقت به لكي يصاب بالإحباط من عبدالناصر وبيروقراطية الدولة، لتحمل بعض أعماله في تلك الفترة، عناوين مثل "الاستبداد"، او "السجناء"، وكما كتب ابنه مؤنس: صُدم حامد عبدالله من القمع العنيف، ولم يسامح عبدالناصر أبدًا على إرسال الدبابات لمواجهة العمال المضربين في كفر الدوار، وكذلك الحكم بالاعدام شنقًا على العاملين المضربين خميس وبكري".

وفي 1957 ينطلق إلى الدنمارك، ويتزوج من ممرضة هناك بعد أن يطلق زوجته الفنانة تحية حليم، ويعجب بالوسط الفنى بها، إذ أنه لم يلمس هناك تنافسًا اقتتاليًا بين الفنانين، كما أن الشعب هناك طيب، ويشبه، إلى حد بعيد، فلاحي مصر، لذا تم الترحيب به ترحيبًا غير عادي، فكتبت إحدى الصحف هناك: "كيف وصل الفنان حامد عبدالله إلى الدنمارك؟

الآلهة وحدها هي التي تعرف سر ذلك، ولكن من حسن الحظ أنه هنا بيننا، لأنه من النادر جدًا أن تتاح لنا الفرصة كي نعجب بفن يأتينا من الشاطئ الأخر للمتوسط.

إن ما نشاهده هنا هو فن خالص، في اختياره لموضوعاته يتناغم حامد عبدالله مع شئ ما ذي اصالة مصرية، الفنان منشغل بموضوعاته الحميمة، لكن المستوى الذي يرفعها إليه يجعلها ذات صبغة كونية، وهذا ما يسمح للوحاته أن ترتقي إلى ما هو أكثر من صورة أو رؤية، فهو يشاهد الطبيعة ويصفيها عبر مزاجه".

وانطلاقًا من الدنمارك واصل حامد عبدالله أسفاره وترحاله ومعارضه في مختلف العواصم الأوروبية، بينما كانت تتخلق في وجدانه حالة أخرى من الرسم أطلق عليها "ارتجالات خطية"، فبدأ يدخل الخط العربي إلى لوحاته، فلقد سبق وتأمل من قبل أماكن العبادة الإسلامية، ودرس بعمق تلك الوحدات التي تزينها، وهنا تتذكر لنا زوجته الدنماركية كرستين، أنه كان يشتري كميات كبيرة من كتب الفن الإسلامي، كما كان يهتم، بشكل خاص، بالفخار، ويمضي الأيام الطويلة في معاينته، ومطالعة هذه الكتب بشغف، لينتج بعدها بزخم وبسرعة شديدين، فكانت لوحاته تتوالى بتدفق، بعد أن يقضى الليل بالخصوص في العمل.

وأخيرًا، وكما يقول رلى الزين: إن نظرة شاملة على أعمال حامد عبدالله توضح لنا إلي أي درجة كان إنسانا متعددًا؛ فنانا طليعيُا، وشاعرًا، وفيلسوفًا، ومثقفًا ثوريًا ذو مزاج ناري، لقد انهمك بشدة كي يسبر غور عالمين: أحدهما مرئي، والآخر غير منظور، الأول نراه من خلال أبحاثه البصرية المتعددة كما في المشاهد الحياتية اليومية، وأدوات الاستخدام العادية، والرسوم القديمة والحديثة. وأما اللامرئي فقد كان يحاول الاقتراب منه عبر مطالعاته وقراءاته وتعمقه في موضوعات متنوعة.

المصدر: ميدل ايست أونلاين

مصطفى عبدالله

مصطفى عبدالله