عن مُدن «علب الكبريت» والـ New Normal

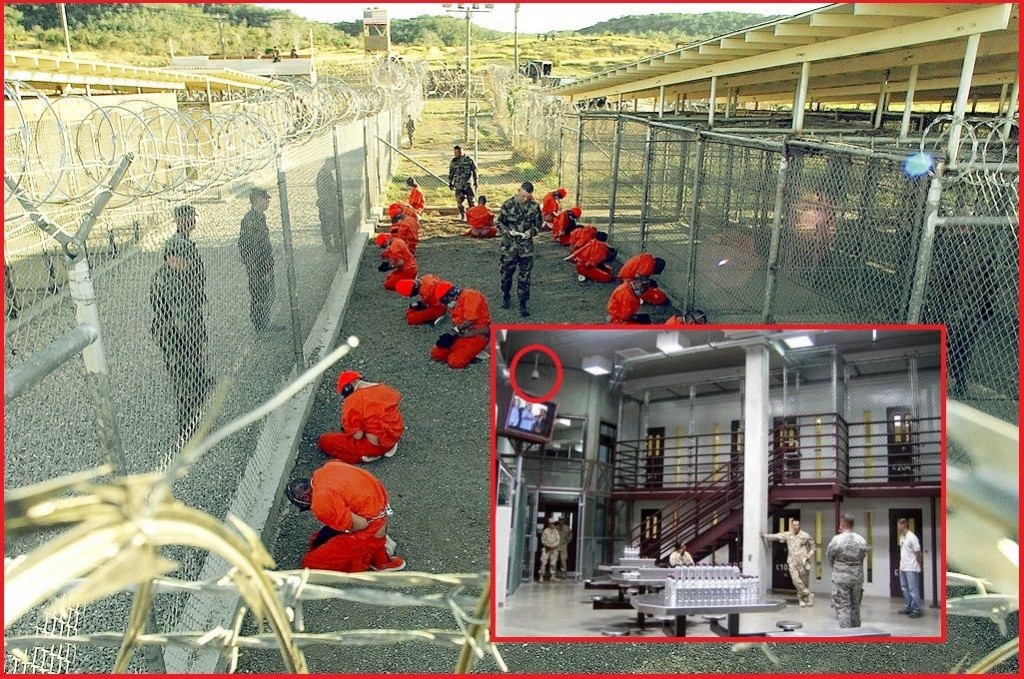

كيف تم دمج استخدام المؤثرات العقلية، ودراسات العدمية الجديدة، في حلم النخبة بمجتمع شبكة السجون، كما هو محدد في كتب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شفاب مثل كتابه عن «كوفيد-19: إعادة الضبط الكبرى» Covid19: The Great Reset و«الثورة الصناعية الرابعة» لكلاوس شفاب؟ ما الذي تعلّمه التكنوقراطيون من دراسات عشرين عاماً عن حياة السجناء وحراس السجون الذين يعيشون في أماكن مثل سجون أبو غريب وغوانتانامو؟ ماذا كشفت دراستهم للألم والأسى والعقاب؟ سنناقش سيكولوجية «مجتمع شبكة السجون»، وبعض أسسها، حيث يجري الحديث عن أن هذه الأمور ستكون ضمن «الوضع الاعتيادي الجديد» The New Normal في «المدن الذكية» اليوم وغداً وفقاً لأفكار النخبة العالمية.

ترجمة : قاسيون

منذ أحداث الحادي عشر من أيلول، خضع المواطنون لعمليات بحث ومصادرة «طوعية» غير مبررة لمجرد الحصول على امتياز السفر جواً. تظهر الدراسات أنه لا يتم إعاقة الإرهابيين بسبب عروض إدارة أمن النقل. لكن المدنيين الأبرياء، بالمقابل، يتعرضون للمضايقة، والمداعبة، والإذلال، وتوجيه أصابع الاتهام إلى متعلقاتهم الحميمة، وتحطيم ممتلكاتهم أمام أعينهم، كما أن الإجراءات الشاقة قبل الصعود على متن الطائرة تثبّط من السفر.

كيف يتم صُنع الجلّادين؟

كتبت الدكتورة ميكا هاريتو فاتورو في دراسة عن قوات الشرطة العسكرية اليونانية في ظل الديكتاتورية القديمة:

«تم تجنيد الشباب اليونانيين الأصحاء من صفوف الجيش. لم يكن لديهم سجل جنائي. لا يمكن أن يكونوا من ذوي الأمراض العقلية... لأنه كان من الممكن استبعادهم من التجنيد في الجيش اليوناني... تم إرسالهم إلى (مراكز تدريب على التعذيب)، حيث يكون الصراخ والركل والضرب والإهانة والترويع والسخرية، ممارسات منهجية... أخيراً، ستجعلهم الطقوس الدموية المعقدة جزءاً من فريق النخبة... بعد التدريب، وصفوا بأنهم وحوش سادية، قاموا بتعذيب وبتر وحتى قتل المشتبه بهم بشكل يومي، لسنوات، من أجل انتزاع المعلومات».

ما الذي يمكن أن يُقاد الناس إليه ويُجبروا أو يشجَّعوا على فعله عبر تحطيم أرواحهم؟

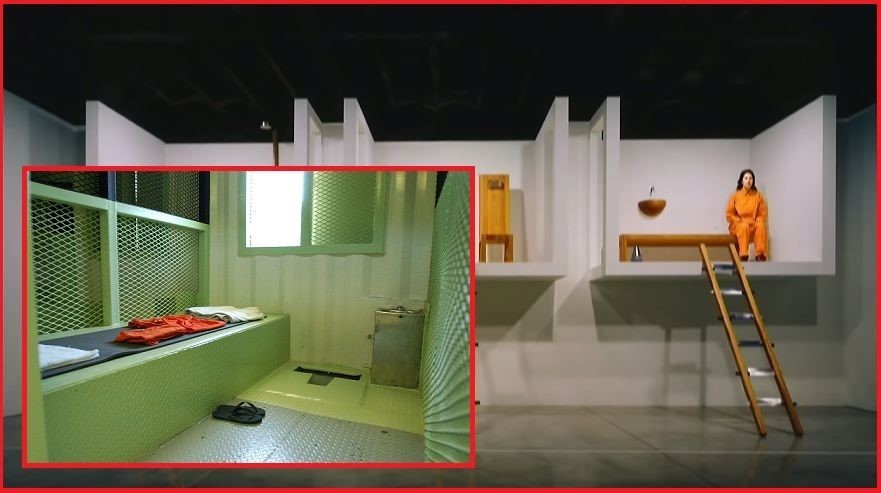

كانت إجراءات التعذيب وحياة النزلاء في سجون أبو غريب وغوانتانامو مجرد جزء من من الدراسة حول كيف يتمّ خلق الإرهابيين، حيث كان الجزء الآخر من الدراسة منصبّاً على جمع المعلومات عن حياة الجلادين وحراس السجون الذين عاشوا أيضاً كسجناء «طوعيين» في المنشأة نفسها. وكان الفصل بين الفئتين فقط في الدرجة؛ درجات الحركة، ودرجات الامتياز، ودرجات الألم (ألم إيصال الألم الذي لا معنى له، وألم تلقي الألم الذي لا معنى له).

ومثلما كانت الرسائل التي كانت تكتب في المعتقل (والتي لم يتم إرسالها مطلقاً) تخضع للبحث عن بعض الحقائق أو الأدلة، كذلك تم فحص الحركات والكلمات والأفكار من خلال المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني للمعتقلين بحثاً عن الشيء نفسه.

بالطبع، لم يكن البحث (أو الاكتشاف) هو الهدف حقاً، بل كانت ذريعة تبرر نظام التقسيم الطبقي، والتبعية، والإذلال، وأنواع مختلفة من الإكراه، وأساليب الإشراف والسيطرة.

لقد أنتجت السجون مثل غوانتانامو معلومات استخباراتية قابلة للاستخدام، كما تم الكشف عنها في تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الخاصة بأساليب الاستجواب.

تتفاعل «مراكز دراسة الألم» هذه بعمق مع الأسئلة التي أثارها نيتشه ولاحقاً فوكو، والأسئلة حول التقنيات التي يتقاطع فيها التحليل النفسي والإجراءات العقابية.

تقدم شخصية عامة من شخصيات نخبة عبادة الساديّة، وهي «الفنانة» الصربية الساديّة-المازوشية مارينا أبراموفيتش، أحد عروضها لاستخدامها في محاضرة لمؤسسة روتشيلد. وكجانب من جوانب التكنولوجيا المستفادة من دراسة الألم والتسليم الاستثنائي في أماكن التعذيب بخليج غوانتانامو، جرت مناقشة الأمر مع يعقوب روتشيلد باستخدام هذه الوسيلة «فنية» ولكن دون الإشارة العلنية إلى المعتقل أو التعذيب بالاسم. ومع ذلك ورد في المناقشة على لسان أبراموفيتش ما يلي:

«كان من المثير للاهتمام كيف أستطيع جعل المكان نقياً... ويمكن للناس البقاء هناك لفترات طويلة جداً. لمدة 12 يوماً، بلا طعام، مع كمية كبيرة من الماء. ممنوع الكلام... ممنوع الكتابة، ممنوع القراءة، النوم 7 ساعات، الوقوف والجلوس غير محدود، الاستلقاء غير محدود، الاستحمام ثلاث مرات في اليوم».

بينما لا شك أن روتشيلد وأبراموفيتش يمكن أن يظلا محجوبين بشبح الإنكار المعقول، بسبب «محاضرات فنية» كهذه لن يكون هناك تقرير مسرّب يفيد بأن روتشيلد قد تم إطلاعه على التجارب الجديدة حول الألم والوعي التي أجريت في مراكز التعذيب هذه. واحدة من النتائج الكبيرة هي أيضاً أن حراس السجن كانوا جزءاً من التجربة، على غرار دراسات آش Asch أو «دراسة ميلغرام عن الطاعة» Milgram Obedience Study.

مثلما قدمت مقابلات عام 1961 مع مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان أساساً لفهم كيفية تفاعل الجماهير مع الشر المؤسساتي كشكل من أشكال الطاعة التي لا جدال فيها، كذلك تعتمد تجارب أبراموفيتش أيضاً على الموضوعات التي تم تطويرها في MK-Ultra، حيث لا يكون الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب وغسل الدماغ متطوّعين فحسب، بل هم مطالبون بذلك.

هذا الجزء مهم كما سنرى فيما يتعلق بـ«مجتمع شبكة السجون» في «المدينة الذكية». بالطبع يوجد حراس في كل السجون، ونتعلم أن أفضل أنواع الحراس هم من غير مدفوعي الأجر. كيف يمكننا تحويل الأسرى إلى حراس؟

البوليس الطوعي بالكامل: ضحايا الحداثة

تم إنشاء شرطة جديدة، أو بالأحرى حراس سجن، بسبب رفض الإنسانية للثورة الصناعية الثالثة، ثم جاءت سلالة جديدة من التعليمات لقوات الدرك، تلك التي تسيطر عليها مخاوف من جائحة مسيَّسة، مما أدى إلى ظهور شبح الهستيريا الجماعية – من الفيروس الخطير الذي ينتقل عبر الهواء، ولا يوجد له علاج سوى الخضوع الكامل والاستسلام للقوى الدنيوية.

كمنفّذين طوعيين للإغلاق، يعمل رجال الشرطة مجاناً تقريباً، مع التخفيف من ميزانية الدولة، وخلق سيكولوجيا الحشد بالمعنى الذي نظّر له لوبون، وحضارة الساخطين بالمعنى الفرويدي، وكتلة من صيادي الساحرات الذين لا تدفع لهم الكنيسة رواتبهم، بل يذهبون بدلاً من ذلك إلى دفع العُشور بإخلاص.

ولكن إلى أي مدى يعود بناء مجتمع شبكة السجون إلى الوراء؟ ماذا كان التفكير وراءه، وكيف تم تبريره على أنه فكرة «جيدة» في وقتها؟

بنثام: أبو جمعية سجن الشبكة – «المدينة الذكية»

اعتقد جيريمي بينثام، وربما على طريقة كلاوس شواب، أن بإمكانه ترويض الجمود في العمليات التاريخية والقضائية والقانونية مثل إنتاج نظام تأديبي تصحيحي يرضي الطبقة الحاكمة ويهدِّئ الجماهير أيضاً.

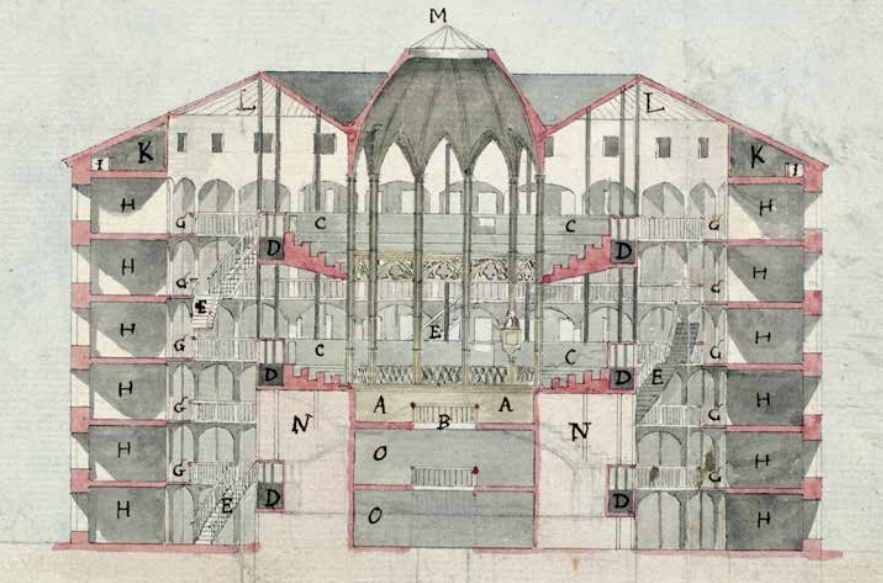

إن بنثام هو الذي طوّر في البداية بشكل طفولي نظام «البان-أوبتيكون» Panopticon حيث قد يكون حراس السجن مكشوفين وجهاً لوجه، ثم يختبئون خلف المرآة، بشكل مظلم. ومن خلال عدم معرفة ما إذا كان الحراس هناك يشاهدون أو ينصتون خلف هذا الزجاج العاكس، يصبح السجناء أنفسهم حراس سجن خاص بهم. في البان-أوبتيكون، بدلاً من أن يكون السجناء عاطلين، قدم بنثام نظاماً للعمل في السجن، ومن الطبيعي أنه اقترح استخدام هذا النظام الفعال والمنفعي أيضاً في المدارس والمصانع (تم تمثيل سجن بنثام أو «مصنع العمل» برسومات فنية عام 1791).

كانت هذه كلها مظاهر للثورة الصناعية الأولى، في عصر انتقالي، حيث حاول مشروع التنوير نفسه تبريرها، لكنه فشل في النهاية. النفعية هي مثال على هذه الحماقة، التي أدت إلى فكرة معسكرات السخرة، سواء لغرض السجن، أو للعمل الصناعي، ولا يمكن التمييز بين الأخلاق والفعالية في المشروع التقني العقلاني للحداثة المبكرة، حيث يسعى المرء ببساطة إلى اللذة ويتجنب الألم.

أخذ بنثام أمراً مفروغاً منه ما نسميه فيما بعد الظروف الديكنزية لحياة المصنع التي شجبها آدم سميث في دراسة مصنع الدبابيس في «ثروة الأمم». وبالتالي فإن السجن كمؤسسة قد «يصلح» المعتقلين من خلال توفير ظروف أكثر استقراراً وصحة وأماناً من ظروف المصنع في أواخر القرن الثامن عشر.

مع طفرة ما بعد الحرب في القرن العشرين، وصعود العامل الصناعي إلى مستوى الطبقة الوسطى، سيعاد تقديم المدينة-السجن «المدينة الذكية»، كخيار «أفضل» مطروح في العصر الحالي الذي يشهد كوارث وأزمات بسلاسل التوريد الاصطناعية، وتصنيع «الإرهاب الإلكتروني»، وإغلاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والبنية التحتية الحيوية؛ وباختصار، الدفع قدماً بجميع سمات «إعادة الضبط الكبرى» ما بعد الوباء والتشريعات الجديدة «الصديقة للبيئة».

بتصرّف شديد عن: Smart Cities: The Perfection of the Prison Grid Society

خواكين فلوريس

خواكين فلوريس