عن «الفوضى الخلاقة» في سورية

يحاول الشعب السوري فهم الأحداث الملتهبة في بلاده، متذكراً السيناريو المصري والتونسي، اللذين شكلا أملاً لكل شعوب المنطقة للقيام بـ«ثورات» مشابهة أقرب إلى «سرعة الضوء». إلا أنّ حدوث «ثورات» ناجحة كهذه يتطلب فهماً معمقا لبنية الأنظمة والبلدان في الوقت نفسه.

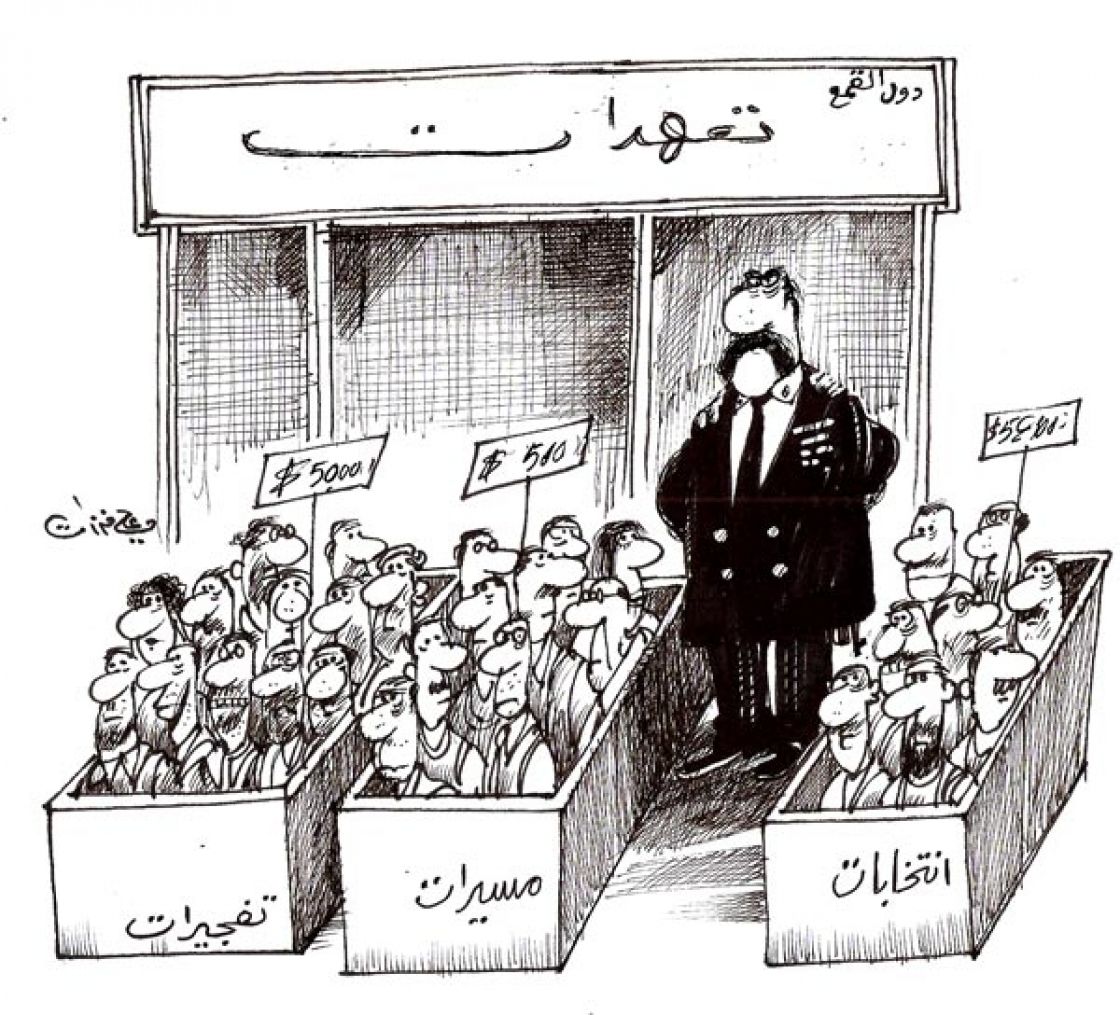

ويكفي هنا أن نذكر بعض الشروط اللازمة لقيام الثورة في هذين البلدين، وكان أهمها: تردي الواقع اقتصادياً واجتماعياً إلى حدوده القصوى، والذي جاء بعد تطبيق سياسيات ليبرالية في كل من البلدين لمدة عقود. أما الشرط الثاني المحقق فهو ما كانت تمثله تلك الأنظمة من أجهزة عميلة للأمريكيين والإسرائيليين، مما صيرها أجهزة قمعية تجهض كل إمكانات تقدم البلدين.

لا يكفي الوقوف عند الشروط الأساسية لقيام الثورة للوصول إلى النتيجة الصحية من أي حراك، فهذه البنية تقريباً كانت عاملاً مشتركاً لمعظم الأنظمة، إلا أن الثورات لم تأخذ كلها المنحى نفسه، ولم تقم في بعض الأماكن بعد، وهنا تنجلى نقطة هامة للحديث عنها، ألا وهي شروط نجاح الثورات ونضج الحراك الذي تمثله.

إن الحديث عن شرط نجاح الثورة وضرورة تأمينه يتمثل في إنضاج الحراك وقطع الطريق على كل من يحاول حرفه عن مساره الطبيعي، مما يؤمن استمرار الحراك ووصوله إلى منتهاه دون تشظ أو انحراف أو إجهاض، وحمايته دون التحول إلى «فوضى خلاقة» تُدخل الجميع بالحراك كما يريد البعض، وتوصلهم إلى فوضاهم مثلما لا يريد الأكثرية...

في المثال المصري أمّن الجيش بانحيازه إلى الشعب عدم التشظي، الذي قد ينتج عن إدماء الحراك الشعبي، وإيصاله إلى مرحلة العنف المضاد، مما يحرف الحراك الثوري لاتباعه بوصلة الدم. كما أن إدارة الحراك تمت بشكل متصاعد بناء على ما مثله ذلك الحراك كما ونوعا، وعلى سبيل المثال: شاهدنا الرفع التدريجي لمطالب الحراك وفقا لقدرة هذا الحراك على تنفيذه على أرض الواقع، مراعيا آنذاك موازين القوى المتمثلة بعدد المصريين الكافي نسبيا والمتدفقين باستمرار، مع حماية من جانب الجيش...

أما الحراك التونسي فكان أشبه بالحراك المصري تقريبا، وكان الناشز ما حدث في ليبيا، حيث أوصل عنف القذافي الليبيين إلى مرحلة حمل السلاح، مما شكل ذريعة للناتو لتدخل قذر، موصلاً ليبيا إلى «الفوضى الخلاقة» دون الحديث عما ستنتجه هذه الفوضى حتى الآن، ومتى ستنتهي، وما شكلته كنموذج يهز الثقة عند الكثير بكل تغيير في عالمنا. لكنه يظل درسا يجب أن يعيه كل من يعتقد أن التغيير (هو كثير من الناس في الشارع مع مناخ عدم رضا واسع، ومطالب قصوى لا تراعي في صياغتها الاحتمالات التي قد تنتج عنها، وعن إقصاء السيناريوهات الأخرى المبنية على إغفال شروط نجاح الثورة المذكورة سابقا)، ولذلك توجب وعي درس التغيير الليبي فيما لو وضعنا أنفسنا في موقع المسؤولية عن مصلحة الشعب والوطن.

في سورية تتعقد الحالة أكثر فأكثر كلما نظرنا بعمق إلى شروط الثورة، وبتمعن إلى شروط إنجاحها، والتي لم نجد تجليا لأي منها حتى الآن. فلم يتصاعد الحراك دراماتيكيا، ولم تصغ الشعارات بناء على ما يمثله الحراك كانعكاس لشروطه الدافعة، كما لم يتخذ جيشها الوطني الموقف نفسه الذي أخذه الجيش المصري لاختلاف الموقف الوطني بين البلدين. مما يستدعي التساؤل عن إمكانية الوصول بالحراك إلى منتهاه دون العبور في نفق «الفوضى الخلاقة»؟ سيجيب البعض على فكرة التصاعد الدراماتيكي قائلاً بأنه آت لا محالة وفقا لضرورات التاريخ، ولا أحد هنا ينكر تلك الحقيقة التي نؤمن بها أيضاً، ولكن التكاثر على أرضية الدماء التي أسيلت كي تعمي الحراك وتجعله سمتا لها، بات أمراً واقعاً، مثلما أن التزايد على أرضية الشحن الطائفي- الذي وصل إلى أقصاه- أمر لا نستطيع إلغاءه الآن، حتى ولو شارك كل العلمانيين واليساريين في حراك غابوا طويلا عن ساحاته، وبعضهم الحاضر اليوم لا يستطيع إمساكه مطلقاً.

أما عن الصياغة المثلى للشعارات، فعلينا هنا أن نقف مطولا فيما لو أردنا إعطاء هذه الفكرة دورها الهام في إنجاح أي حراك. لكنني سأقف فقط عند ما تم مؤخرا من رفعه كـ«شعار أقصوي» على أرضية حراك كان قيد الإنضاج، وتساورنا الشكوك هنا حول أحد مفاعيل نظرية المؤامرة، خاصة إذا لاحظنا أن هذا الشعار ضخم جداً، ومركّب على حراك صغير نسبياً، مما يستدعي زيادة سرعة هذا الحراك وزيادة كتلته وحجمه قبل الاصطدام بجبل حديدي قد يسحقه. نلاحظ هنا أن الحراك قد ازداد حجمه دون أن تزداد كتلته، حيث تعبر الكتلة عن درجة الترابط والتناسق بين مفردات الحراك، والتي تبنى بشكل أساسي على دوافع الحراك ولا تبنى على الأهداف المصاغة لاحقاً، فهذه الأهداف تسهم في زيادة حجم الحراك على حساب كتلته. هنا نصل إلى نتائج نظرية نعرفها فيزيائيا لكنها مرعبة عندما نسقطها على حراك اجتماعي. فازدياد السرعة يسهل حرف أي كتلة عن مسارها الطبيعي إذا ما تعرضت لأية مقاومة، كما أن أي اصطدام لكتلة صغيرة بكتلة أكبر يؤدي إلى تفتت وتشظّ، طبعاً دون إفناء، كما أن ازدياد أي حجم على حساب الكتلة يؤدي إلى خفة الوزن، أي يصبح الحراك كالبالون عرضة للحرف من أية نسمة هواء، وعرضة للانفجار من أي دبوس صغير.

أما عن الجيش وموقفه فلا يساورنا الشك بما يمثّله الجيش تاريخياً من دور وظيفي في حماية الدولة وشعبها، ودوره في الدفاع عن الوطن والذي مارسه تاريخياً وما يزال حتى اللحظة يواجه عدو سورية الرئيسي.

إن الجيش السوري بسبب ظروف سورية التاريخية ووضعها الجغرافي –السياسي، وليس آخراً شروط الصراع العربي –الإسرائيلي هو صمام أمان هام للحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو يتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل المجتمع السوري هي أعلى بكثير من الثقة تجاه المكونات الأخرى لجهاز الدولة التي اختلت كثيراً في العقود الأخيرة وصولاً إلى فقدانها في أحيان كثيرة.

اليوم، وبعد أن وصل الاحتقان الطائفي والدموي إلى مكان خطير، وبعد إخفاق الإصلاحات الموعودة حتى الآن باستعادة الثقة الضائعة منذ زمن، بل وحتى عدم إفساح المجال لها لمحاولة حقيقية في هذا الاتجاه، رغم كون ثقة كهذه ضرورية اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لمواجهة ما بات يصاغ علناً من تدخل لمجلس الأمن ودعوات لـ«حماية المدنيين»، وإن كانت بحدود المناورات حتى الآن، إلا أنه ولو صير إلى تحقيق كل هذه الشروط فالخطير أنّ ملامح «الفوضى الخلاقة» قد بدأت بالظهور، ولا بدّ من تحرّك إسعافي يؤمّن مخرجاً آمناً لا يعوّل فيه إلا على القوى الوطنية والشريفة داخل سورية لإنقاذ الوطن وإجهاض مشروع تلك الفوضى.