سورية وأحلام سنغافورة: البديل الاقتصادي ليس هناك... بل هنا

منذ سقوط السلطة السابقة، ظهرت على السطح طروحات رسمية وغير رسمية تدعو إلى اتخاذ «النموذج» الاقتصادي السنغافوري كمادة للاستلهام في بناء نموذج الاقتصاد المطلوب في سورية. ورغم أن الفكرة تحولت سريعاً إلى موضوع للاختلاف والسجال بين مؤيدي ومعارضي السلطة الحالية، إلا أنها تبقى واحدة من الأفكار المطروحة على طاولة البحث والتي تحتاج إلى تقييم موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات وخلاصات التجربة السنغافورية بعيداً عن المناكفات التي تسود وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب هذا التقييم، يبرز سؤال آخر أكثر أهمية، غالباً ما يجري إهماله عند الحديث عن المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهو هل يمكن بناء نموذج اقتصادي سوري خاص وفق محددات تضمن تغليب مصلحة الشعب السوري الذي يرزح أكثر من 90% منه تحت خط الفقر وفق تقديرات الأمم المتحدة؟ وإن كان ذلك ممكناً، فما هي الخطوات التي يجب أن تسير بها سورية على طريق بنائه؟ وما هي النتائج المتوقعة منه؟

يستند دعاة «النموذج» السنغافوري إلى بعض الحقائق التي لا يمكن إنكار أنها تشكل عوامل جذب، ولا سيما بالنسبة إلى شعوب ما يسمى بـ«دول العالم الثالث» التواقة إلى التحرر من قيود الفقر و«التخلف» الاقتصادي، ولهذا، يجد الكثيرون ضالتهم في «نموذج أكثر تطوراً» حين ينظرون إلى بعض الأرقام المرتبطة بالاقتصاد السنغافوري:

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، تحتل سنغافورة المرتبة 34 عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية) الذي يصل إلى نحو 950 مليار دولار، وهي مرتبة متقدمة بالنظر إلى حجم الدولة. وتعتبر البلاد مركزاً مالياً رائداً في آسيا استطاع أن يستفيد من حركة التجارة في آسيا إلى أقصى الحدود، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً ولوجستياً على خط التجارة البحرية العالمية. وصحيح أن سنغافورة من أغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة، لكنها تتمتع بثاني أعلى حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية)، بنحو 156 ألف دولار للفرد سنوياً.

من ينظر إلى هذه العوامل الجاذبة يسهل عليه أن يقفز مباشرة إلى السؤال: كيف يمكن أن تتحول سورية إلى سنغافورة؟ متجاهلاً ضرورة الإجابة عن العديد من الأسئلة الأبسط: ما هي تجربة سنغافورة؟ بمعنى ما هي ظروف نشأتها وتطورها؟ وهل الظرف السوري اليوم يسمح باعتمادها؟ وعلى افتراض أن من سيصيغ النموذج الاقتصادي القادم في سورية قد استطاع فهم التجربة السنغافورية جيداً، وعلى افتراض أنه وصل إلى استنتاج بأن الظرف السوري يسمح باعتمادها، فإنه لا مهرب من أن يسأل نفسه سؤالاً جوهرياً: هل يجب اعتماد هذه التجربة؟ أي هل من مصلحة السوريين اعتمادها حتى لو توافرت فرص نجاح تطبيقها في البلاد؟

«قصة نجاح» عالمية... برعاية استعمارية

سنغافورة هي دولة / جزيرة صغيرة جداً في جنوب شرق آسيا، بين إندونيسيا وماليزيا، تشرف على مضيق ملقا الرابط بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم كونه يربط حركة التجارة بين شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط ثم أوروبا عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

تصوّر معظم التحليلات سنغافورة على أنها نموذج فريد استطاع فيه السكان المحليون تطوير اقتصاد «عظيم». لكن نظرة سريعة على تاريخ هذه «التجربة» كفيل بإثبات عكس ذلك.

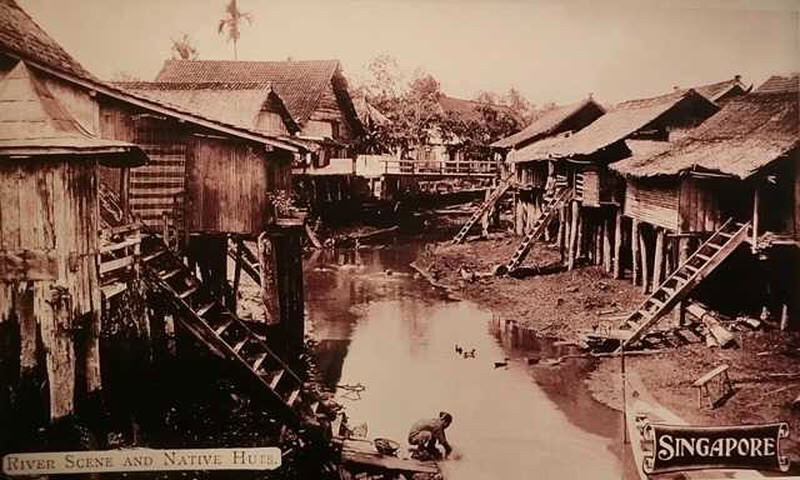

حتى بدايات القرن التاسع عشر، كان يسكن سنغافورة، التي كانت تعرف بـ«سلطنة جوهور»، ما لا يزيد عن ألف نسمة غالبيتهم من المزارعين الصينيين والماليزيين الذين يعملون في زراعة الفلفل. وفي سياق تنافس استعماري شديد بين بريطانيا وهولندا للسيطرة على طرق التجارة في جنوب شرق آسيا، لمع اسم السير البريطاني توماس ستامفورد رافلز المعروف بجملته «سنغافورة هي مفتاح نفوذنا في بحار الشرق، ومن يسيطر عليها يسيطر على تجارة الشرق».

في ذلك الوقت، كانت شركة «الهند الشرقية» البريطانية تبحث عن ميناء استراتيجي في منطقة مضيق ملقا لتأمين طريقها التجاري بين الهند والصين، خاصة بعد أن أصبحت الموانئ الهولندية في المنطقة تغلق أبوابها أمام السفن البريطانية. زار رافلز سنغافورة عام 1819، وهناك، استفاد من صراعات داخلية في السلطنة، حيث استمال أحد المتنازعين على العرش من خلال الاعتراف به سلطاناً مقابل السماح للبريطانيين بتأسيس ميناء تجاري في سنغافورة. لاحقاً، كان السلطان الجديد ينظر إلى نفوذه وهو يتضاءل في مقابل تنامي نفوذ القاعدة البريطانية، ولم يطل به الأمر سوى خمس سنوات حتى تنازل في 1824 عن سنغافورة بشكلٍ كامل لبريطانيا وأعلنها ملكاً للتاج البريطاني.

منذ ذلك الوقت، تهيمن بريطانيا - ولاحقاً الولايات المتحدة - على سنغافورة بأشكال مباشرة وغير مباشرة. ومن الأمثلة الفاقعة على هذه الهيمنة، أنه بعد أن أخذت سنغافورة «استقلالها» الشكلي عن بريطانيا في 1965، تم تعهيد ملف بناء الجيش السنغافوري إلى جيش الكيان الصهيوني الذي أشرف على برنامج بناء الجيش السنغافوري من الصفر.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال فترة الحرب الباردة، سكن الدول الغربية هاجسان في نصف الكرة الشرقي: الأول هو ضرورة مكافحة تمدد النموذج الشيوعي في آسيا، والثاني ضرورة الحفاظ على السيطرة في بحر الصين الجنوبي لضمان الهيمنة على التجارة العالمية. ولهذا السبب، قدمت الدول الغربية تسهيلات غير مسبوقة إلى بعض الدول والكيانات الصغيرة، مثل سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية (وستعرف هذه الدول لاحقاً بالنمور الآسيوية)، حيث فتحت أسواقها لها، وسمحت بتوطين جزء من التكنولوجيا فيها، ونقلت جزءاً كبيراً من عمليات التصنيع إليها للاستفادة من العمالة الآسيوية الرخيصة، وهو ما سمح لهذه الدول والكيانات بتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة، علماً أن جلّ الثروة التي تُنتج ليست ملكاً محلياً، بل ملكاً لكبرى الشركات العالمية مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت وميتا وإيكسون موبيل ويونيلفر وغيرها من الشركات الساعية للتهرب الضريبي في دولها الأصلية، حيث صُمِّم اقتصاد سنغافورة وقوانينها لتكون «ملاذاً ضريبياً»، وكشفت وثائق بنما التي تسربت في 2016 ووثائق باندورا التي تسربت في 2021 أن سنغافورة سهلت عمليات غسل الأموال على الصعيد العالمي، واعتبرت مركزاً للتهرب من الضرائب عالمياً.

«سنغافورة السورية»...

هناك فروقات كبيرة لا حصر لها بين سورية وسنغافورة، فبينما يقدر عدد سكان سورية بين 24 و25 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد المواطنين السنغافوريين 3.5 مليون نسمة. وعلى صعيد المساحة فإن سورية أكبر بـ254 مرة من سنغافورة التي لا تزيد مساحتها عن 728 كيلو متر مربع، أي ما يعادل مساحة ناحيتي الغزلانية والنشابية في ريف دمشق. أما الفارق الأساسي والأكثر أهمية، فهو في الطبيعة الاقتصادية للدولة، حيث أن سورية دولة فيها نشاط اقتصادي تاريخي راسخ له سمات محددة، وعرفت الزراعة والصناعة والتجارة منذ قرون عديدة. أما سنغافورة، فقد نشأت بالاعتماد على دعم خارجي مباشر وتسهيلات غير مسبوقة تاريخياً منحها الغرب حين كان في أوج قوته خلال النصف الثاني من القرن العشرين، قبل أن يتراجع دوره ووزنه الاقتصادي عالمياً منذ مطلع القرن الحالي.

الجدير بالذكر أن السلطة لم تصدر - حتى الآن على الأقل - رؤيتها للخطوات المتوقع اتخاذها للسير نحو «نموذج» سنغافورة المفترض، لكن ما يمكن حصره من أفكار يسمعها السوريون على الإعلام وفي ورشات العمل التي يشارك فيها أطراف ممثلون عن الحكومة، تتمحور جميعها حول أن الطريق إلى سنغافورة يبدأ بـ: تقديم تسهيلات لرؤوس الأموال وأصحاب العمل، وضبط الإنفاق الحكومي، وزيادة دور القطاع الخاص، ودفع قطاعات الخدمات والمصارف والتجارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرب.

هل يذكرنا هذا بشيء؟ نعم، إنه يذكرنا بـ«التجربة» السورية نفسها بين أعوام 2000 و2010، وهي الأعوام التي تسارعت فيها جميع العوامل التي أدت إلى انفجار عام 2011، وهي التجربة ذاتها التي صمّمت السلطة الساقطة على المضي فيها منذ 2011 حتى سقوطها في 2024.

في 2024، أكد الإفصاح السنوي الصادر عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن حصة أصحاب رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي في سورية تصل إلى نحو 90.8%، بينما لا تتجاوز حصة أصحاب الأجور 9.2%، وهو ظلم استثنائي وامتياز غير مسبوق لأصحاب رأس المال على مستوى منطقتنا حيث تتراوح حصة أصحاب الأجور فيها بين 40% إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل الوسطي العالمي إلى نحو 53.8%.

أما على صعيد «ضبط الإنفاق»، فقد انحدرت الأرقام المخصصة للدعم الاجتماعي المعلن في موازنات الدولة من نحو 5.5 مليار دولار في 2012 إلى أقل 0.5 مليار دولار في 2024. وعلى صعيد «زيادة دور القطاع الخاص»، يكفي أن نذكر أن عام 2005 كان أول عام في تاريخ سورية تزيد فيه استثمارات القطاع الخاص (نحو 150 ألف استثمار) على استثمارات القطاع العام (نحو 140 ألف استثمار)، وظلت هذه الهوة تتطور حتى وصلت استثمارات القطاع الخاص في 2010 إلى نحو 200 ألف استثمار بينما بقيت الاستثمارات العامة عند عتبة 140 ألف استثمار.

وخلال الفترة بين 2000 و2010 بلغ وسطي نسب النمو السنوي نحو 14% في قطاع الخدمات والمصارف، و12% في قطاع التجارة، وبينما لم تتجاوز النسبة 2.7% في قطاع الصناعة، لم تنمو الزراعة بأكثر من 0.6%. ووفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغت العلاقات التجارية السورية (استيراد وتصدير) خلال الفترة ذاتها نحو 53% مع دول الغرب، أما «الدول الصديقة» فلم تتجاوز التجارة معها عتبة 13%.

من هنا يمكن القول: إذا كان هذا هو الطريق إلى «نموذج» سنغافورة، فقد جربته سورية سابقاً، ونعيش جميعاً نتائجه اليوم.

الملامح الأولية لبناء نموذج اقتصادي سوري

لا يوجد طريق سهل لبناء نموذج الاقتصاد السوري المطلوب، وجميع الوصفات الجاهزة التي يجري الترويج لضرورة استيرادها سرعان ما ستصطدم مع الوضع السوري شديد الخصوصية والذي يتطلب بدوره نموذجاً اقتصادياً سورياً خاصاً، وهو ما حاولنا نقاشه أولياً على صفحات «قاسيون» خلال الشهور الماضية:

الطريق الأساسي لبناء مثل هذا النموذج يبدأ بضرورة إعادة توحيد السوق الوطنية التي تمزّقت خلال الحرب. فلا يزال الاقتصاد السوري عملياً مجزّأً بين مناطق نفوذ مختلفة، والبنى التحتية الأساسية بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة لضمان الترابط بين مختلف المحافظات. ومن بين أهم السبل لاستعادة السوق الواحدة، المؤتمر الوطني العام وتوسيع المشاركة لتشمل القوى السياسية والاجتماعية السورية كلها.

أما أولى خطوات الانطلاق في عملية بناء هذا النموذج فهي تكوين خريطة استثمارية واضحة المعالم، ومستندة إلى الميزات المطلقة الموجودة في الاقتصاد السوري، والتي توجد في أنحاء سورية كلها، وتحتاج استثمارات صغيرة ومتوسطة في معظم الحالات، ويمكنها أن تحقق عائدية عالية جداً، ما يحفز نمواً قوياً وتوزيعاً منصفاً للثروات (مثل: الوردة الشامية، النباتات الطبية، حجر البازلت، غنم العواس... وغيرها الكثير).

كان تدني نسب العائدية في سورية يمثل العقبة الأبرز أمام تحقيق النمو الاقتصادي سابقاً. لكن رفع هذه العائدية إلى مستويات أعلى بكثير ليس أمراً مستحيلاً إذا ما تم التركيز على استثمارات تستند إلى الميزات المطلقة، بدلاً من مجرد الاعتماد على الميزات النسبية التقليدية. (الميزات النسبية، مثل المواد الخام كالنفط والقمح والقطن، تعتمد على توافر الموارد الطبيعية، لكنها تتعرض لمنافسة شرسة في الأسواق الدولية، ما يُبقي هوامش الربح محدودة للغاية. على النقيض، فإن الميزات المطلقة هي تلك الموارد أو المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية أو طبيعية خاصة. ويمكن لهذه الموارد أن تحقق عوائد ضخمة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، عبر إنشاء صناعات محلية تحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية تُنافس في الأسواق العالمية بأسعار مميزة).

كما ينبغي أن يتضمن النموذج الاقتصادي الجديد، سلاسل إنتاج عنقودية مترابطة، تحقق أكبر قدرٍ من القيمة المضافة. على سبيل المثال: يمكن لمزرعة أبقار أن تتحول إلى نقطة انطلاق في مشروع متكامل يحقق عائدية كبيرة، وذلك عبر ربطه بشكلٍ مباشر وضمن سلسلة واحدة مع معامل للألبان والأجبان، ومع مصابغ للجلود ومن ثم مصانع للجلود، ومع مسالخ للحوم ومعامل لتصنيعها وتعليبها، ومن الممكن أيضاً الاستفادة حتى من روث الأبقار في توليد الطاقة بالاستفادة من تقنيات التوليد البسيطة المستندة إلى غاز الميثان، ويمكن الاستفادة منه كسماد عضوي، وتكون مزارع الأبقار هذه مرتبطة بإنتاج زراعي يؤمن لها مدخلاتها.

السؤال المنطقي هنا هو من أين سنأتي برأس المال؟ هنالك مصادر متعددة، على رأسها ملكيات الفاسدين الكبار والمجرمين وتجار الحرب، التي يحق للسوريين عبر الدولة، وضع اليد عليها وتحويلها لموارد عملية الإنتاج الوطني، وهي مصادر وموارد ليست بالقليلة أبداً، ويمكنها أن تشكل جزءاً مهماً من الموارد المطلوبة للإقلاع. هنالك أيضاً أموال الفاسدين الكبار ومجرمي السلطة السابقة التي في البنوك الخارجية، والتي ينبغي تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي للمطالبة بها والعمل على استرجاعها. ويمكن إضافة إلى هذين المصدرين التفكير بعقود B.O.T كأحد موارد التراكم الأولي، ضمن شروط معقولة، ومن ثم المساعدات، وآخر مصدر ينبغي التفكير فيه هو القروض، الذي ربما نحتاجه، وربما لا نحتاجه في حال تمكنا من العمل بشكلٍ جدي على الموارد الأخرى.

وأخيراً، يجب الاستفادة من الصراع الدولي القائم بين الشرق والغرب، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة، لتحصيل شروطٍ أفضل للنهوض بالاقتصاد السوري، فليس من الصعب على الصين، مقارنة بالدول الإقليمية التي تجاورنا وترغب بمساعدتنا ولا تستطيع، أن تتجاوز العقوبات الأمريكية. ومجرد التلويح بوجود خيارات متعددة لدينا كسوريين، يمكنه أن يحسن ويخفف الشروط التي يحاول الغرب فرضها علينا.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1249