في الثلاثاء الاقتصادي: الزراعة بلا خطة حرب..

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 13-4-2016 واستضافت المهندس محمد حسان قطنا محاضراً حول الزراعة السورية حيث قدم مادة علمية هامة تلخص جزءاً هاماً من مشاكل الزراعة السورية تاريخياً، وتقديرات لما وصلت إليه في المرحلة الحالية بعد دخولنا العام السادس من الأزمة.

تعرض في هذه المادة جزءاً من المعلومات الهامة التي قدمتها الدراسة حول أرقام الإنتاج خلال الأزمة، وجزءاً من تقييمها للسياسات.

حيث أشار البحث إلى أن التخطيط الاقتصادي للزراعة السورية انتقل بين ثلاثة شعارات، منذ السبعينيات وحتى عام 2010، هي الاكتفاء الذاتي، ثم الأمن الغذائي، ثم التنمية المستدامة، وشعار خطة الأزمة، لم ينتج بعد حتى في عامها السادس!.

الأمن الغذائي .. المختصر

تبنى التخطيط الزراعي السوري الاكتفاء الذاتي في السبعينيات، الذي تبين أن تحقيقه كاملاً أمر صعب، بحسب الباحث، ليتم الانتقال اللاحق إلى شعار الأمن الغذائي، الذي اقتصر على (دعم الزراعة وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية لتأمين الحاجة من القمح والشعير وتوفير مخزون استراتيجي منهما)، وهو ضيق جداً بالقياس إلى التعريف الدولي له الذي يشمل توفير الإمكانيات جميعها لحصول السكان جميعهم على أغذية تلائم العيش الكريم، أما الثالث فهو التنمية المستدامة الذي لم يعلق عليه الباحث كثيراً كونه لم يطبق أو يستكمل.

الفرص الكامنة للقمح أكثر من 7 مليون طن!

كما بين المهندس قطنا بأن الواقع قد أثبت أن السياسة الاقتصادية الداعمة لتخطيط الأمن الغذائي جعلته هشاً، حيث تراجع مع موجة الجفاف في عام 2008، ليقدم جملة من التعليقات على سياسة التركيز على المحاصيل الاستراتيجية، وجزءاً من الإمكانيات التي كانت تكتنف عليها الزراعة السورية ولم تستغل.

تغطي المحاصيل الاستراتيجية الأربعة الرئيسية: القمح- القطن- الشعير- الشوندر السكري ، نسبة 68% من المساحة المزروعة تقريباً، وتنتج نسبة 68%، مدعومة بمنظومة مؤسساتية لتأمين المستلزمات، والإقراض، والتسويق.

بالمقابل تغطي باقي المحاصيل والخضار الصيفية والشتوية وعددها 55 منتج زراعي نسبة 12% من المساحة المزروعة، بينما نسبتها 31% من الإنتاج الزراعي الكلي، حيث يشير إلى أن هذه المنتجات كان من الممكن أن يتم تحقيق قيمة مضافة عالية فيها، وعوائد أعلى للفلاحين، لو أنها نالت من الاهتمام الزراعي ما نالته المحاصيل الاستراتيجية، التي لا يقلل الباحث من أهميتها، إلا أنه يشير إلى الإمكانيات العالية التي كانت متاحة لزيادة إنتاجيتها، ما يجعل التفكير بنقل مساحات منها للخضار والمحاصيل الأخرى لا يحقق خسائر في الأمن الغذائي الوطني.

حيث يشير الباحث إلى أن متوسط إنتاج القمح في البحوث وصل إلى 12 طن في الهكتار، وبالحقول التجريبية لـ 8 طن بالهكتار، بينما الوسطي العام لم يتجاوز 4 طن في الهكتار، أي كان من الممكن بنقل البحوث الزراعية، وشروط الإنتاج المثلى وإتاحة تطبيق المكننة الزراعية أن يصل إنتاج القمح في مليون هكتار قمح مروي إلى 7 مليون طن بأدنى الحالات، بينما كان أعلى إنتاج للقمح في سورية عام 2006 هو 4,9 مليون طن.

خسارة 60% من عمال الزراعة

انتقد الباحث مجموعة السياسات الزراعية التي لم تكن على حجم التحديات الكبرى، مثل التخطيط للتوسع في المساحات المروية في بلد شبه جاف، حيث أن 350 ألف هكتار من الخطة المروية لم تكن تروى نتيجة العجز المائي، ومشروع الري الحديث، الذي أنفقت الأموال على شبكاته، بينما لم يتم إرشاد المزارعين ليركبوا العدادات ويضعوا معيار تقنين، ليتحول المشروع إلى تغيير شكل الري فقط، دون أن يخفف من كميات المياه المستخدمة! وأشار إلى أن واحداً من أهم أسباب تراجع الزراعة هو عدم اتخاذ سياسة رفع العوائد الاقتصادية للمزارعين، حيث تم رفع أسعار المستلزمات الإنتاجية، واستمر تفتت الحيازات، لتشكل الزراعة في 1-2 هكتار نسبة 56% من الحيازات الزراعية، ما يعني زراعة تقليدية، لا يمكن إدخال التقانة العالية والمكننة عليها، ما جعل الاستثمار الزراعي للمزارع ضعيف العائد، وأدى إلى تراكم القروض الزراعية المتعثرة، التي تعتبر ميسرة من ناحية الضمانات فقط، ولكنها مرتفعة الفائدة. ومجمل ما سبق مع تحديات أخرى لم تقف السياسات في وجهها، أدت إلى تراجع العمالة الزراعية من 1,4 مليون في عام 2000، إلى 740 ألف عام 2010، وصولاً إلى 540 ألف عامل زراعي في عام 2012.

لماذا تخطط

الحكومة لكامل المساحة؟!

أما خلال الأزمة فينتقد الباحث استمرار السياسات الحكومية، كأنها لم تعترف بها، واستمرت في التخطيط على الأسس السابقة من حيث المساحة، والموارد، ولم توجد خطة أزمة، حيث أشار إلى أن مؤسساتنا تخطط على زراعة كامل المساحة، بينما تعلم أنه في عام 2013، تم زراعة 80% فقط، وفي عام 2014، زرع 60% من المساحة، ولكن بقي التخطيط في 2015 على كامل المساحة والموارد، وفي 2016 كذلك الأمر، حيث الثروة الحيوانية انخفضت 60% بينما لا يزال التخطيط للمقنن العلفي وفق موارد 2010، والأسمدة لا تزال خطتها كما السابق، بينما فعلياً لم يصل للحسكة على سبيل المثال سوى 15 ألف طن من السماد، مقابل حاجتها البالغة 300 ألف طن!.

يشير الباحث إلى جملة نتائج سياسة تجاهل الأزمة، وعدم وضع خطة أزمة للزارعة السورية، على المنتج الزراعي، والمستهلك، والاقتصاد الوطني، حيث استمر وفق أفضل التقديرات 60% من المزارعين بالاستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة، أي لم يعد المزارعون ملتزمون بالخطة، فالفلاح كان يلتزم مع الدولة بتسويق الإنتاج، مقابل الخدمات الحكومية، وعندما تراجعت هذه الخدمات، أي الأسمدة وغيرها فإنه أصبح يلتزم بمن يحقق له عائداً أعلى، ومع بقاء أسعار الشراء الرسمية أقل من أسعار السوق، فإن النتيجة تظهر في 2015 على سبيل المثال حيث أنتج 2,9 مليون طن قمح، بينما وصل للحكومة قرابة 450 ألف طن منه فقط، والباقي تشتريه السوق، وجزء هام منه يهرب خارج البلاد..

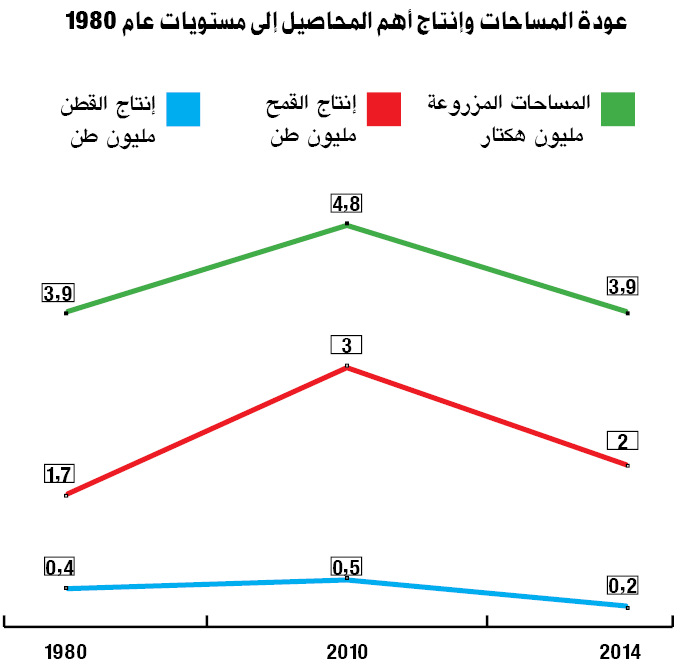

تظهر البيانات عودة المساحات الزراعية إلى مستويات عام 1980، أي إلى مستويات ما قبل 35 عام تقريباً، إلا أن الأزمة ليست الشريك الوحيد في تراجع مؤشرات الزراعة، حيث للسياسات الزراعية الإجمالية مساهمة هامة، بدليل أن المؤشرات المدروسة شهدت تراجعاً هاماً في الفترات السابقة، عن مستويات الذروة التي وصلت لها، فالمساحات المزروعة وصلت في عام 1992 إلى ذروة تزيد على 5 مليون هكتار، وتراجعت إلى 4,8 مليون خلال عقدين، والقمح وصل إلى ذروة إنتاجه في عام 2006 بلغت 4,9 مليون طن، انحدرت إلى 3 مليون طن في عام 2010، والقطن وصل إلى ذروة إنتاجه في نهاية التسعينيات تقريباً عندما وصل إلى مليون طن، وانحدر خلال عقد الألفية الأولى إلى أقل من نصف مليون طن.