التعليم العالي... واقع محزن للكادر التدريسي وتباهٍ بالتصنيف المخزي!

أصبحت جامعة دمشق أول جامعة سورية تدخل تصنيف QS 2025 العالمي، حيث تم إدراجها ضمن أفضل 1503 جامعة على مستوى العالم.

وتصنيف QS هو تصنيف علمي بحثي يعتمد على عدة عوامل هي: السمعة الأكاديمية- الاستشهادات لكل كلية- سمعة الكلية- نتائج التوظيف- عامل التشاركية البحثية الدولية- نسبة الطلاب الدوليين والاستدامة- عامل الخريجين البارزين- عامل رواتب الأساتذة- عامل عدد الطلاب.

فهل دخول جامعة دمشق التصنيف العالمي أعلاه كافٍ للتباهي والتبجح؟

وكيف لها ولغيرها من الجامعات الحكومية أو الخاصة أن تحسن من ترتيبها بحسب هذا التصنيف أو غيره، وهل من الممكن تحقيق ذلك فعلاً؟!

دخول التصنيف من الباب الخلفي الضيق!

رغم أننا دخلنا التصنيف من بابه الخلفي الضيق، إلا أن الخبر أعلاه حاز على الكثير من الاهتمام، خاصة من الجهات الرسمية، مما دفعنا إلى التساؤل حول ماهيّة هذا التصنيف؟ وما العوامل التي يعتمد عليها في التصنيف؟

فقد حلت جامعة دمشق بالفئة 1201-1400 مُسجلةً 6% في السمعة الأكاديمية، 1% في الاستشهادات لكل كلية، 3,7% بعامل سمعة الكلية، أما بالنسبة لعامل نتائج التوظيف 90,2%، عامل التشاركية البحثية الدولية 18%، نسبة الطلاب الدوليين 6%، والاستدامة 1%، وعامل عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة 1%!

أما فيما يتعلق بعامل رواتب الأساتذة فقد ظن المعنيون بهذا التصنيف أن الحكومة السورية نسيت إضافة صفر، وذلك حسب تصريحات مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق مروان الراعي!

نتائج مخزية حقاً، فرغم دخولنا هذا التصنيف فتحقيق هكذا نتائج أمر يثير الحزن، خاصة وأن أحد العوامل الأساسية في تحقيقنا لهذه المرتبة هو تكاليف التعليم التي لا تزال متواضعة مقارنة بباقي الجامعات، رغم أنها مرتفعة بالنسبة للطالب السوري في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتراجعة!

وبالنظر إلى المرتبة السابقة التي حققتها جامعة دمشق في عام 2021، حيث صنفت ضمن الفئة +1100، يتبين بأنها كانت أفضل مما هي عليه اليوم، مما يدفعنا إلى التساؤل كيف لنا أن نحافظ على صورة التعليم العالي في سورية؟

الاهتمام الرسمي من باب رفع العتب!

هذا القطاع المفصلي المهم، سواء للمواطن بصفته طالباً يسعى إلى بناء ذاته ورسم مستقبلة، أو للدولة على اعتبارها المصنع المنتج للكوادر ذات الكفاءة افتراضاً، سواء مهندسين أو أطباء أو صيادلة أو أصحاب اختصاصات علمية وأدبية أخرى، والقائمة تطول...!

هذا القطاع الذي دائماً ما عانى من مشاكل جوهرية تفاقمت، خاصة وبشكل كبير جداً، منذ عام 2011، واستمرت ككرة الثلج تكبر وتكبر وسط غياب حكومي متعمد وإهمال ممنهج، حتى وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم من انحدار وترهل في العملية التعليمة، وهشاشة إدارية كبيرة ساهمت باستمرار نزيف الكوادر التدريسية، سواء لصالح جهات داخلية تمثلت بالقطاع الخاص، أو خارجية تكفل لها دخلاً أفضل من الأجر الذي تقدمه الجامعات الحكومية، إضافة إلى اعتكاف العديد من المدرسين الجامعيين عن التدريس في الجامعات الحكومية!

ورغم تصريحات الجهات المعنية وتباهيها بالعديد من القرارات، التي حسب تعبيرها «تمثل جهوداً حقيقية لوقف النزيف العلمي»، إلا أن هذه الجهود لم تتعدّ كونها خطوات خجولة لم تكتمل ولم تحقق الهدف منها، فكما يقال «عملنا يلي علينا من باب رفع العتب»!

التعليم العالي في ذمة الله!

نشرت صحيفة «الوطن» في آذار الماضي تقريراً سلطت فيه الضوء على اعتكاف العديد من الأساتذة الجامعيين في الكليات التطبيقية، عن التدريس بسبب تدنّي الأجور وتدنّي قيمة الساعات الإضافية، ذاكرةً الصحيفة ذاتها جهود وزارة التعليم العالي لترميم النقص الحاصل في عدد أعضاء الهيئة التدريسية ضمن تخصّصات جامعية عدة، عبر إعلان مسابقة للمدرّسين الجامعيين!

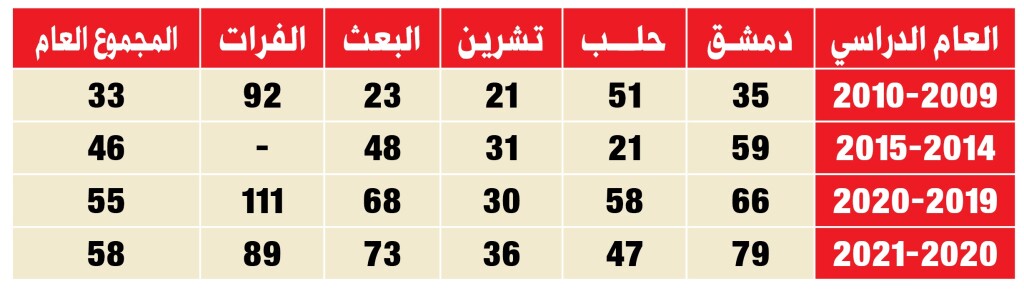

لكن وحسب ما تخبر به الأرقام والمعطيات في الجدول أدناه، والمأخوذة من المكتب المركزي للإحصاء، نلاحظ حجم النزف الهائل في عدد أعضاء الهيئة التدريسية:

بالنظر إلى الجدول أعلاه نستطيع تقدير حجم الكارثة التي وصل إليها القطاع التعليمي، وبتحليلٍ بسيط لبيانات المكتب الإحصائي نلاحظ المفارقات الفجة!

فكلية الهندسة المدنية في حلب مثلاً خسرت 40 مدرساً ببداية الأزمة، ليتضاعف هذا الرقم بين عامي 2010 و2021 ويصل إلى خسارة 66 مدرساً!

بينما في دمشق، وكمثال كلية الطب، نلاحظ أنها خسرت 100 مدرس مع بداية الأزمة، ليصل معدل الخسارة إلى 7% وسطياً!

بالنظر إلى مجموع المدرسين في جامعة دمشق بالاختصاصات كافة نلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة وسطي انخفاض تجاوز 5%، وهنا تكمن الكارثة!

فمع ازدياد عدد طلاب التعليم العالي سنوياً بوسطي 4٪ وترافق هذا المعدل بنقصان عدد المدرسين الجامعيين بوسطي 2% سنوياً، نصل وفق منحنى بياني إلى جامعات كبيرة وعدد طلاب كبير، لكن لا يوجد كوادر تدريسية مؤهلة وكفأة تماماً، كالمشفى بدون أطباء!

في السياق ذاته كتبت الدكتورة في كلية الاقتصاد رشا سيروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إن عدد أعضاء الهيئة التدريسية بحسب بيانات التعليم العالي انخفض بنسبة 20% بين عامي 2011 و2020، وعلى الرغم من هذا النقص الكبير لم يعلن إلا عن مسابقة واحدة فقط لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنوات العشر التي شابها الكثير من الأخطاء ...«إن الانخفاض الأكبر كان لدى فئة المدرّسين التي قاربت ربع الأعداد، إذ انخفض عدد المدرسين بنسبة 23,4% بين عامي 2011 و2020، والأرقام الأكبر لدى شريحة المعيدين التي بلغ فيها نسبة الانخفاض 26,84%»!

إذاً الجامعات الحكومية في واقعها الراهن تلعب دور المنفّر بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية الحاليين، فضلاً عن عدم قدرتها على إقناع شريحة الشباب بالتعيين فيها، والسبب الأساسي وراء ذلك هو السياسات الأجرية الهزيلة!

ففي حين يتراوح راتب الأساتذة في الجامعات السورية الخاصة بين 3 إلى 12 مليون ليرة شهرياً حسب الاختصاص، لا يتجاوز راتب الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية 500 ألف ليرة، وفي حال إضافة طبيعة العمل يصبح 700 ألف ليرة، وفي أحسن الأحوال ولنسبة محدودة عددياً قد يتجاوز أجر بعض الأساتذة المليون ليرة!

فماذا يمكن لهذا الأجر الزهيد أن يفعل أمام مستلزمات الحياة التي تفرض نفسها عل هؤلاء؟!

فكأستاذ جامعي تُفرض عليك الحياة ضمن مستوى معين، يضاف إلى ذلك متطلبات الحياة والأسرة من لوازم ومأكل ومشرب ومسكن، كذلك متطلبات المهنة من ندوات ومؤتمرات ومواكبة للأحداث، كل هذا يشكل المزيد من الأعباء على كاهل الأستاذ الجامعي، فمن جهة واجبه تجاه مجتمعه وأبنائه، ومن جهة ثانية عجزه أمام تأمين مستلزمات حياته وأسرته نتيجة السياسات الأجرية التي تتبعها الحكومة، والتي كغيرها أورثت العديد من الموبقات، لذلك ربما لا نستطيع إلقاء اللوم على الأساتذة الذين ينظرون إلى الجامعات الخاصة في سبيل العيش!

من منظور آخر!

بعد أن خلصنا إلى نتيجة أثبتت فشل السياسات الحكومية، سواء السياسات الأجرية عموماً، أو السياسات الخاصة بقطاع التعليم العالي خصوصاً، وبعد أن جلت الغمامة عن واقع التعليم في جامعاتنا وما تعانيه من نقص في الكوادر، نجد أنه ومن الضروري الإضاءة على جانب إضافي وهو عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريسية، هذا المؤشر المهم الذي يبينه الجدول الآتي:

بتحليل الجدول أعلاه نلاحظ حجم الفجوة الكبيرة والمتنامية ما بين عدد أعضاء الهيئة التدريسية وعدد الطلاب، والتي خلقت نسباً كبيرة لها تأثيرات سلبية على حسن سير العملية التعليمة وجودتها، ولها كذلك وزنها كعامل أساسي في العديد من التصنيفات العالمية!

فكيف يمكن رفع تصنيف الجامعات ونسبة عدد الطلاب إلى الأساتذة كبير؟

وكيف يمكن ضمان جودة العملية التعليمة وهذه النسبة بتزايد مستمر؟

ففي سياق الموضوع وعند تحليلنا لبعض بيانات الكليات المنشورة من قبل المكتب المركزي للإحصاء نجد على سبيل المثال أن وسطي عدد الطلاب للهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعتي حلب ودمشق في آخر 5 سنوات بلغ 169 طالباً لكل أستاذ!

ووسطي عدد طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق للهيئة التدريسية في آخر ثلاث سنوات فقط بلغ 193 طالباً لكل أستاذ، وهذه أرقام هائلة!

أما بقية الكليات الأدبية، ونتيجة الكم الهائل من الطلاب فإن معظمهم لا يذهبون إلى كلياتهم، ويكتفون بالمحاضرات المكتوبة!

ليس هذا فقطـ، بل لاحظنا وجود تفاوت كبير في عدد الطلاب لكل عضو من الهيئة التدريسية لذات الاختصاصات في فروع الجامعة المختلفة!

فمثلاً في جامعة دمشق يوجد استاذ هندسة مدنية واحد لما يعادل 37 طالباً، في حين في جامعة الفرات لدينا أستاذ واحد لكل 255 طالباً، مما ينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية بين محافظة وأخرى!

كذلك كلية العلوم في جامعة تشرين يوجد مدرس لكل 22 طالباً، بينما في دمشق مدرس لكل 100 طالب، أما في جامعة الفرات مدرس لكل 246 طالباً!

كذلك الأمر بالنسبة للهندسة المعلوماتية في جامعة حلب حيث يوجد أستاذ لكل 30 طالباً، أما في دمشق فلدينا أستاذ لكل 113 طالباً!

إضافة إلى وجود العديد من الفروع دون وجود كادر هيئة تدريسية، ككلية الصيدلية في جامعة الفرات!

وفي مثل هذه الحالة يفرض على الأستاذ الإعطاء في فرعين من فروع الجامعة الأم، كالكثير من مدرسي الهندسة الميكانيكية الذين وجب عليهم إعطاء بعض المقررات في دمشق وفي السويداء!

أو نلاحظ أن الأستاذ يعطي المادة في أكثر من كلية، كمعظم أساتذة الاقتصاد الذين ساهموا بإعطاء مقررات في كلية العلوم السياسية وهكذا...!

كل هذا الاستنزاف للكادر التدريسي، المستنزف فعلياً ولقاء أجر زهيد، أثر بشكل مباشر وسلبي على جودة العملية التعليمة، وعلى قدرة المدرس على الاستمرار والعطاء!

والمشين أن الحكومة وبعد ما أورثته قراراتها من كوارث طالت عماد المجتمع، تصر على التنصل من مسؤوليتها أمام المواطن السوري عامة، وأساتذة الجامعات خاصة، تاركة إياهم عمداً ليواجهوا قدرهم المحتوم، بالعيش على الكفاف ودونه غالباً!

آلية تعويض متهالكة!

بالنظر إلى آلية تعويض الكادر التدريسي، فإنها تأتي بشكل أساسي من خرّيجي الدراسات العليا، المتناقص عددهم مقارنةً بعدد الطلاب المستجدين، حسب الجدول أدناه لمجموع أعداد الطلاب في جميع الجامعات الحكومية:

يعطينا الجدول أعلاه ثلاثة مؤشرات هامة، الأول يتمحور حول الفرق الكبير بين عدد الطلاب المستجدين وعدد الطلاب الخريجين، وهنا نتساءل هذا الفرق الكبير أين يختفي؟

هل هدف الطلاب المستجدين الذين التحقوا بالدراسات العليا هو إكمال مسيرتهم الأكاديمية، أم هناك دوافع أخرى؟؟

أما عن المؤشر الثاني والأكثر أهمية فهو زيادة عدد الخريجين، والذي يدفعنا للتساؤل لماذا لا يتم استقطابهم وتوظيفهم لترميم النقص الكبير في أعداد الهيئة التدريسية؟

فهل تنوي الجهات المعنية المضي قدماً بسياساتها الترميمية القاصرة وصولاً إلى استيراد مدرسين لجامعاتنا؟ أم إنها عاجزة عن استقطاب كفاءاتنا الوطنية؟!

المؤشر الثالث اللافت هو انخفاض عدد الخريجين في السنتين الأخيرتين، والذي من المحتمل أن يستمر بالانخفاض، عندها فعلاً سنفقد فرصتنا الوحيدة في ترميم الفجوة الكبيرة، خاصة في جامعتي دمشق وتشرين! فأين الحكومة من كل هذه الأرقام والنتائج...؟!

قرارات حكومية ضرت أكثر ممّا نفعت!

معظم القرارات الحكومية كانت بمثابة العصا على كاهل القطاع التعليمي، وكأن الحكومة تتقصد اتباع منهجية مقوضة لهذا القطاع في سبيل إنهائه، حاله حال جميع قطاعات الدولة الأخرى سواء الإنتاجية كالزراعي والصناعي، أو الخدمية كالكهرباء والاتصالات وغيرها! لماذا وما الهدف؟ الجواب في عهدة المعنين!

لكن هنا في هذه الفقرة نود التنويه إلى أكثر القرارات تأثيراً خلال العاميين الماضيين!

فعند ذكر عام 2022 نتذكر جميعاً المرسوم التشريعي الذي ينص على رفع سنّ التقاعد لكوادر الجامعات والهيئات التدريسية إلى 70 عاماً، مع تمديد التعيين للمتقاعدين في المؤسسات الحكومية لمدة خمسة أعوام، في محاولة لتعويض نقص العدد في كوادر التدريس الجامعي!

لماذا اعتبرنا هذا التعديل أكثر التعديلات تأثيراً سلبياً على العملية العلمية العليا؟

وأين تكمن خطورة هذا التعديل؟

بدايةً من الضروري أن ننوه للمراتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث يطلق لقب عضو هيئة تدريسية على كل من حصل على درجة الدكتوراة وتعين في الجامعات، وحسب قانون التفرغ العلمي في مادته الثانية فإن الأعمال العلمية هي التدريس، والبحث العلمي.

أي إن واجبات عضو الهيئة التدريسية ليس فقط التدريس، بل أيضاً القيام بالبحث العلمي، وعليه تم وضع ثلاث مراتب لعضو الهيئة التدريسية، تبدأ من مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ (بروفيسور عالمياً)!

ومن شروط الانتقال من مرتبة علمية إلى مرتبة أعلى أن يكون قد مضى على عضو الهيئة خمس سنوات في المرتبة الأدنى، وأن ينشر خلال السنوات الخمس (بحثين فقط)!

وفق التعديل الذي صدر، وعلى اعتبار أن وسطي أعمار معظم من يعين بمرتبة مدرس تتراوح بين 35-40 عاماً، هذا يعني أن من وصل إلى سن التقاعد (60 عاماً) عمل مدرساً لمدة لا تقل عن 20 سنة، لم يمارس خلالها واجباته في البحث العلمي التي كان يفترض ألا تقل فيه عدد الأبحاث المنشورة من قبله عن 8 أبحاث، وكان يفترض أن يكون قد وصل إلى مرتبة بروفيسور!

إذاً وبهذا التعديل البسيط تخلت وزارة التعليم العالي عن مهمة البحث العلمي، وهو ما يتناقض مع جميع الأعراف الأكاديمية في الجامعات العريقة، التي عادة ما تتخلى عن عضو الهيئة التدريسية، وترفض التعاقد مع كل من لم يقم بمهامه وواجباته في البحث العلمي!

كما أن إغفال ضرورة قيام عضو الهيئة التدريسية بواجبه في البحث العلمي يعزز تراجع تصنيف الجامعات على المدى الطويل، وبهذا فإن رفع سن التقاعد ليس إلا تجاوزاً لكل الأعراف الأكاديمية، التي تسعى جميع جامعات العالم جاهدة إلى الصرامة في تطبيقها حفاظاً على سمعتها في نشر العلم والمعرفة والابتكار!

من ناحية ثانية من غير المنطقي أن يدخل أستاذ جامعي بعمر 70 عاماً إلى مدرج يضم 600 طالب وطالبة، في ظروف وأدوات تعليم لا تخدمه!

فهل هناك استنزاف أكثر من ذلك؟!

وهل رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية هو الحل؟

أليس من الأجدى معالجة الأسباب وليس النتائج؟

فعلى الحكومة أن تفكر بشكل أعمق لترى لماذا يتسرب الأساتذة، عندها ستجد عدم الاهتمام الذي قوبل به هذا الكادر رغم دوره المهم في صناعة المستقبل!

ففي ظل الانخفاض المخيف لمستوى الأجور، وجمود التعويضات، ربما تدرك حينها أن كل هذه الجهود لم تنفع ولن تنفع!

فما الفائدة من الإعلان عن مسابقات للتعيين، أو زيادة في التعويضات، وأصل المشكلة المتمثل بالأجور الهزيلة لم يحل ولم يمنح أي اهتمام؟!

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1180