ما هي حدود المعركة العالمية؟ الجارية وإلى أين ستقود؟

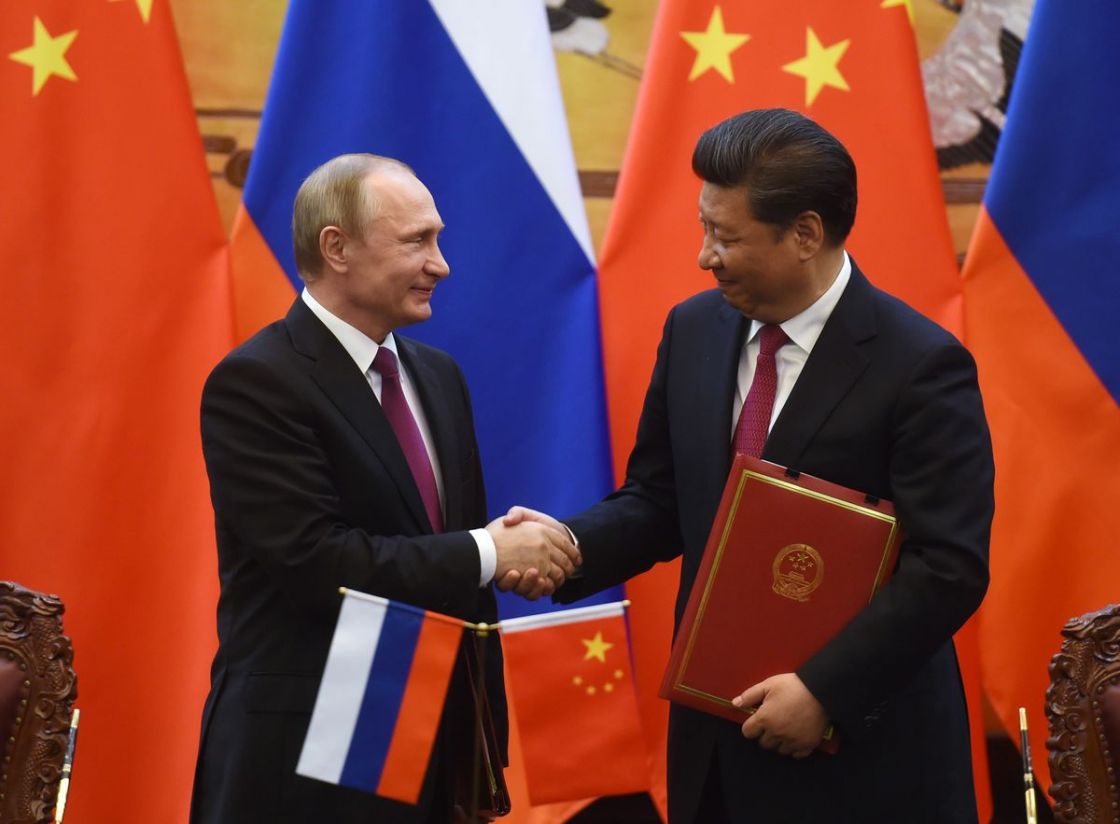

قد يتسرّع البعض في الحكم على فشل وعدم إمكانية ومحدودية ما تقوم به المجموعات العالمية الصاعدة كروسيا والصين، ومجموعات بريكس وشنغهاي، في تغيير النظام العالمي الحالي، انطلاقاً من سيادة النظام الرأسمالي في هذه الدول الصاعدة، أو انطلاقاً من اعتباراتٍ تتعلق بأشكال الحكم في تلك الدول.

العالم الذي يجري تغييره الآن هو في جوهره عالم نظام الاستعمار الحديث، عالم إمبريالية (مركز- أطراف) المتمثل بنظام التبادل اللامتكافئ (القروض، مقص الأسعار، التبعية التكنولوجية، هجرة العقول)، والمدموغ بالسمة الحاسمة المتمثلة بسيطرة الدولار على التبادل التجاري العالمي.

الرأي القائل بمحدودية إمكانية التغيير ضمن المعركة العالمية الجارية، وبأنّ التغيير سيبقى ثانوياً ما لم تتحرر الأطراف من نهب المركز بالاشتراكية حصراً، يُسقط من الحساب أن الشعوب قد تحررت من الاستعمار القديم، حتى لو أنها لم تمتلك برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً اشتراكياً، وكان تحررها ذاك خطوةً تقدمية ضمن العملية التاريخية الموصلة إلى الاشتراكية، حتى وإنْ أُصيبت بانتكاسة لاحقة مع تراجع المد الثوري في النصف الثاني من القرن الماضي.

الجديد الحقيقي والقديم المنسي

إن ما يجري الآن على الأرض هو من حيث المبدأ، خطوة نحو الأمام لتفكيك عالم القطب الواحد، وإنهاء الدور المركزي الأمريكي في التحكم والسيطرة على الدول في المركز والأطراف. إن ما يجري هو تحرير طاقات كامنة في العالم، هي من ستقود التغيير القادم. وهذا موضوعيٌ؛ أي أنه نتاج التطور الطبيعي للعلاقات الناتجة عن الرأسمالية في مرحلتها الراهنة، في مرحلتها النيوليبرالية، حيث القوى الاقتصادية في أزمتها مستعدة لقضم العالم وخيراته، أو حتى حرقة بحثاً عن مخرج. وبهذا المعنى، فإنّ الدور التقدمي الروسي الصيني في هذا المجال هو كبح جماح هذا التوحش النيوليبرالي وقواه الاقتصادية، ومنعها من إشعال العالم، بل وضربها وبعثرتها. ومن هنا تخرج الحلول، ومن هنا تخرج القوى الثورية.

إن الحديث عن عدم وجود قوى ثورية في اللحظة الحالية تقود التحوّل الجاري، هو ضربٌ من السكونية في النظر إلى التاريخ؛ فالبدائل الحقيقية تاريخياً، لم تكن تظهر على سطح الوقائع بشكل واضحٍ إلا في المراحل الأخيرة من عمليات الانتقال... المنطق العلمي في رؤية الأمور ينبغي أن ينطلق من الموضوعي إلى الذاتي، أي من وجود الشروط الثورية التغييرية، ومن ثم ينطلق إلى البحث عن العامل الذاتي... يضاف إلى ذلك أنّ تمظهر هذا العامل هو بالقطع ليس استنساخاً من أشكال ظهوره السابقة، وإنما يظهر في كلّ مرحلة جديدة بشكل جديد، وإذا ما ظهر بالشكل القديم فهو قطعاً ليس ثورياً وليس جديداً؛ فالجديد المزيف هو القديم المنسي، والجديد الحقيقي هو بالضرورة غير مكرر.

ماذا يعني ضرب الأحادية القطبية؟

لعل واحدة من أخطر الزوايا التي يتم النظر منها إلى الوضع الدولي الراهن، هي تلك التي تستند إلى ظاهر الخطاب السياسي للقوى المتصارعة معتبرة إياه جوهر ما يجري.

بكلامٍ آخر، فإنه من الخطير التفكير بأنّ حدود شعار «ضرب الأحادية القطبية» هي حدود «سياسية» الطابع، بمعنى أنّ ضرب الأحادية القطبية سيؤدي إلى تعددية قطبية، وبالتالي إلى تعدد في مراكز السيطرة. وبما أن التحول لا يجري نحو الاشتراكية، وإنما ضمن الرأسمالية، فالاستنتاج الصوري الذي يقودنا نحوه تفكير من هذا النوع، هو مباشرة أن العالم سينتقل من مركز واحدٍ للنهب والسيطرة إلى عدة مراكز.

نقول: إنّ هذا النمط من التفكير خطيرٌ ليس لأنه خاطئٌ فحسب، بل وأهم من ذلك لأنه يبعد النظر عن جوهر التحول الجاري.

عملية التمركز والتركز الرأسمالي (ومعها جملة قوانين الرأسمالية بتضافرها، وعلى رأسها السعي نحو الربح الأعلى، وميل معدل الربح نحو الانخفاض مع تعقد التركيب العضوي لرأس المال) التي قادت العالم نحو الإمبريالية، استمرت في العمل بعد ظهور الإمبريالية. واستمرارها قاد نحو الشكل الحالي من الإمبريالية، أي نحو الشكل الذي بات يسيطر فيه مركزٌ واحد، ليس على الأطراف الرأسمالية فحسب، بل وعلى المراكز الأخرى أيضاً، بات لدينا مركزٌ للمركز. ولم يعد الأمر اليوم بحاجة إلى دراسات اقتصادية معمقة، فالسلوك الفعلي لما نسميه «الغرب» بات مصداقاً لفكرة مركز المركز؛ يكفي النظر إلى السلوك الأوروبي الانتحاري كدليل على صحة هذه الفكرة.

وإذاً، فإنّ ضرب الأحادية القطبية اليوم، ليس مجرد ضربٍ لمركزٍ من مراكز الرأسمالية، بل هو ضرب لمركزها، لمركزها الأساسي. وافتراض أنّ درجة التمركز والتركز يمكنها أن تعود القهقرى تاريخياً، أي يمكن أن نعود إلى عدة مراكز رأسمالية كنتيجة للمعركة الجارية، هو افتراض أقل ما يقال فيه إنه غير علمي...

وإذاً، فما الذي يعنيه ضرب الأحادية القطبية؟ إنّه لا يعني فقط ضرب علاقات التبادل اللامتكافئ، ولا يعني فقط ضرب الاستعمار الحديث، بل يحمل معاني ربما تكون أكثر جوهرية...

فلننظر للأمر برمته من وجهة نظر الإمبريالية؛ إذا كانت الدول الصاعدة تدافع عن وجودها وعن موقعها ضمن العالم، وضد عمليات نهبها، فعمّ يدافع المركز الإمبريالي ضمن هذه المعركة؟

إنّه يدافع بالدرجة الأولى ضد الأزمة البنيوية للرأسمالية، والتي ربما يطغى على صوتها صوت طبول الحرب في أوكرانيا، وكورونا، وسلاسل التوريد وإلخ، ولكنها هي المايسترو الموضوعي لكل الضجيج العالمي.

حين يجري منع الإمبريالية من التنفيس عن أزمتها البنيوية، ما الذي يمكنه أن يولد؟ حين مُنعت الإمبرياليات من استكمال تنفيس أزماتها عبر الحرب العالمية الأولى والثانية، ولدت ثورة أكتوبر والاتحاد السوفييتي، وسيطرت المنظومة الاشتراكية على ثلث العالم. ما الذي سيُولد اليوم من منع تنفيس الإمبريالية لأزمتها بدرجة وباتساع سيطرتها العالمية الراهنة؟

الاتجاه العام والحلقة الأضعف؟

إن الاتجاه العام للحركة هو المؤشر على التغيير؛ فقبل ثلاثين عاماً لم تكن الصين قوة صناعية عظمى، ولكنها ضمن ضرورات إعادة تقسيم العمل الدولي، وضرورات تصدير رأس المال الذي انخفض معدل ربحه وإلخ، تحولت إلى تلك القوة الصناعية. قبل ثلاثين عاماً لم تكن لدينا سوى مؤشرات بسيطة لعملية التحول في الاستثمار والطاقة، لكن استطاع العالم كله التنبؤ بصعود الصين وليس فقط الماركسيين، بل الجميع.

اليوم، تغنم الدول في المركز ثروات الأطراف، وتضعها تحت سيطرتها المباشرة وغير المباشرة. أخطر من ذلك، أنّ المركز يسيطر ويهيمن ليس على ثروات الأطراف فحسب، بل وعلى القسم الأكبر من أنظمتها ومعارضاتها، حتى لتكاد المعارضات التي يروجها الغرب للأنظمة القائمة تبدو نسخة منها، وكلاهما تابعٌ للمركز الغربي... وهذا ينبغي أن يسمح بنبوءات علمية بأهمية النبوءة بصعود الصين...

فإذا أضفنا حجم الهيمنة الهائل على الإعلام ووسائله، وعلى الوعي العام، والتحكم العالي بالمؤسسات الدولية، التي من المفترض أن تلعب دور حل الصراعات لا تأجيجها، كما هو واقع الحال، فإننا نقف أمام مشهدٍ عالمي محدد السمات بما يخص دول الأطراف وشعوبها.

نعني بذلك أنه في ظل هذا كلّه، تتضاءل احتمالات وإمكانيات إنجاز أيّ تغيير حقيقي في أية دولة طرفية، ولعل «الربيع العربي» مثالٌ واضح على هذه المسألة. ولذا يصبح تحقيق اختراق للمنظومة مشروطاً بالقوة الذاتية للدولة الطرفية المتمردة، وهو الأمر الذي يكاد لا يتوفر بصورةٍ واضحة إلا في روسيا والصين...

ينبغي أنْ نبحث مرة جديدة عن الإجابة عن سؤال الحلقة الأضعف، ضمن الظروف التاريخية الجديدة. استند كل من ماركس ولينين، وكلٌ في عصره، إلى حساب التركيب العضوي لرأس المال، للتنبؤ بالمكان الذي يمكن أن تنطلق منه الثورة؛ وقت ماركس، كان التركيب العضوي لرأس المال متقارباً في كل دول أوروبا، ولذا فقد تنبأ بأنّ الثورة ستشمل هذه البلدان جميعها. وقت لينين، كان التركيب العضوي متفاوتاً، وكانت روسيا ضمن المنظومة الرأسمالية هي ذات التعقيد الأقل في التركيب العضوي لرأس المال، ولذا فقد صاغ نظريته في كسر الرأسمالية في حلقتها الأضعف، أي روسيا.

لا بد من إعادة الإجابة عن هذا السؤال اليوم، ولكن مع الأخذ بالاعتبار التطور الذي جرى عبر مائة عام على التركيب العضوي؛ إذ تشير الملامح العامة لتطوره أنّ ما يجري حالياً هو شكل من (نفي النفي)، حيث تجتمع وحدة التركيب العضوي مع تفاوته. بكلامٍ أوضح، يكاد ينقسم العالم إلى منظومتين من حيث تعقيد التركيب العضوي لرأس المال؛ منظومة فيها تركيب شبه موحد عالي التعقيد، هي منظومة المركز، ومنظومة فيها تركيب شبه موحد أقل تعقيداً هي دول الأطراف... ولكن الملامح لا تكفي في تقرير أمرٍ بهذه الأهمية الحاسمة، وينبغي أن تتم دراسته انطلاقاً من المعطيات والأرقام، وهي دراسة تزيد صعوبتها مسألتان على الأقل:

الطريقة «الرسمية» الرأسمالية في إصدار أرقام الحسابات القومية، والتي تتضمن كماً مهولاً من الحسابات التضخمية.

تعقيد حركة وتشابكات رأس المال على المستوى العالمي، وتجاوزه لدائرة الحسابات القومية نحو الحسابات الكتلية والعالمية، وهو الأمر الذي ينبغي أن يُؤخذ بعين الاعتبار جدياً، عند الإقدام على الإجابة عن سؤال الحلقة الأضعف في عصرنا الراهن...

كسر الحلقة الأضعف، سيخلق شرطاً موضوعياً مؤاتياً لتمردٍ عالمي، حوامل ذلك التمرد هي الشعوب في العالم بأسره، في الغرب والشرق. وإذا كان تمظهره الراهن يبدو بتمرد الشعوب في الغرب، وبعض الحكومات في الشرق، (مثالاً روسيا والصين ودول الخليج العربي وإيران وتركيا وإندونيسيا وغيرها)، فإنّ مآل هذا التمرد أن يغدو شعبياً.

الحامل الأيديولوجي

يتخوّف البعض من مآل التحولات الجارية عالمياً، انطلاقاً من تخوفه من الشعارات «الرجعية» التي تحتل مساحة واسعة ضمن المواجهة الجارية؛ والمقصود الشعارات قومية الطابع، وكذلك الشعارات «المحافظة» ثقافياً واجتماعياً وروحياً... وربما انقاد البعض نحو اللعبة الإعلامية المدارة غربياً للتصنيفات الجاهزة لليمين واليسار على أساس المعيار الشكلي لـ «المحافِظة» بمقابل «الليبرالية».

إنّ المؤسسات الاجتماعية والبنى الثقافية الاجتماعية، تلعب أدواراً تقدمية أو رجعية في كل مرحلة تاريخية محددة، وفقاً لتموضعها ضمن الصراع؛ بكلامٍ آخر، ليس هنالك حكمٌ مطلق بالقول: إنّ جهاز الدولة مثلاً هو بالضرورة جهازٌ رجعي، ما دام الهدف النهائي هو الوصول إلى اضمحلال ذلك الجهاز. كذلك الأمر مع مؤسسة العائلة، ومع القيم التقليدية والروحية والأديان.

لم يعد خافياً إطلاقاً، أنّ واحداً من أهم استهدافات الهيمنة الإمبريالية، وبغرض حماية تلك الهيمنة، هو تفتيت أية إمكانيات مقاومة جمعية للبشر ضدها، سواء كان جسد هذه المقاومة هو جهاز دولة أو عائلة أو قيم «تقليدية»... وإلخ. وهذا ما بات معلناً على لسان منظري النخبة العالمية، وبينهم كلاوس شفاب صاحب كتاب «Great Reset» الذي يمثل الطور الجديد من النيومالتوسية.

بشكل أكثر ملموسية، فإنه ليس مصادفة على الإطلاق، تحويل مسألة الهوية الجنسية للأفراد، من مسألة شخصية، ومن مسألة قد تكون عادلة في جوانب منها، إلى أداةٍ حربيةٍ يتم استخدام «مظلومية» معينة ضمنها، أساسها حقيقي، كأداة في إنفاذ مشاريع الهيمنة الإمبريالية الثقافية والسياسية والاقتصادية... ولنتذكر أنّ ما يسمى «معاداة السامية» قد استندت في وقت ما إلى مظلومية حقيقية وقعت على اليهود في أوروبا، وبغرض تحويل هذه المظلومية إلى أداة ظلمٍ وتخريبٍ عامةٍ عبر الأداة الصهيونية... وقد بدأنا نرى اليوم التحول نفسه ضمن هذا الاتجاه؛ إذ بات أي انتقاد لما يسمى مجتمع الميم، يتم التعامل معه بنفس آليات التعامل مع «معاداة السامية».

ربما أطلنا قليلاً في معالجة هذا الجانب، ولكنّه يحمل ملامح مهمة للطرائق العامة المتبعة في الهيمنة الثقافية الاجتماعية السياسية للمركز الإمبريالي.

عودٌ على بدء، فإنّ ما تسمى اليوم «قيماً تقليدية»، يمكن لها، ولو جزئياً، أنْ تلعب أدواراً تقدمية في إطار مقاومة ومنع عمليات التفتيت الإمبريالي الشامل... سبق أن استخدمت الدعاية الدينية ضد الشيوعية، ولكن هذا لا يعني قطعاً أن المشكلة هي في الدين نفسه، فالدين ميراث إنساني ثقافي وروحي يخص البشر جميعاً، بمن فيهم التقدميون من البشر، وضمن هذا التراث الروحي هنالك عناصر تقدمية وثورية وأخرى رجعية... وليس عيباً على الإطلاق، بل إنه ضروري، أن يُستفاد من الجانب التقدمي في هذا الإرث في إطار المعركة مع الإمبريالية.

حجم التغيير

رصد الحجم الكامل للتغيير الجاري عالمياً، هو أمرٌ شديد الصعوبة في المرحلة الحالية. ما يمكن رصده هو ما تحقق فعلاً، وهو وحده كثير جداً؛ ابتداءً من بداية تشكل منظومة مالية عالمية موازية، بكل حواملها، وكذا منظومة تكنولوجية، وحتى إلى حدٍ ما سياسية.

لن ندخل في تفاصيل التغييرات التي تحققت فعلاً، ولكن أوردنا إشارة سريعة حولها أعلاه، لنقول: إنّ هذه هي البداية فحسب، وليس من الصحيح إطلاقاً النظر إلى التغييرات القادمة ضمن منطقٍ كميّ أحادي الجانب... ينبغي أن نبحث عن كنه النقلة النوعية التي تترصد وراء الأكمة، وينبغي أن نتحضر لها وأن ندفع نحوها... المؤكد، هو أنّ الانتقال يجري من عالم أحادي القطبية، ولكن ليس مؤكداً على الإطلاق أنّ ما يجري تسميته العالم متعدد القطبية هو المحطة التالية.

ما ينبغي أن يكون واضحاً، هو أنّ مفهوم التعددية القطبية بالطريقة التي يتم تناوله بها حالياً، هو مفهوم جغرافي- سياسي بالدرجة الأولى، وليس مفهوماً متعلقاً بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية. وبحدوده هذه، يمكن القول: إنه يشكل إجابة عن التناقض الرئيسي في العلاقات الدولية الراهنة، ولكن ليس إجابة عن التناقض الأساسي العميق النابع من بنية التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، تلك البنية التي هي بالذات مُولّد كل الأزمات والحروب التي يعيشها العالم.

وبهذا المعنى، فإنّ «التعددية القطبية» ليست محطةً نهائية لعملية التغيّر العالمي الجارية، بل حتى إنها ليست محطة بذاتها بقدر ما هي مسافةٌ قصيرة بين محطتين؛ أي إنها مرحلة انتقالية مؤقتة، يجري الاصطفاف ضمنها على أساس التناقض مع الأحادية القطبية الأمريكية، من منطلقات جغرافية سياسية بالدرجة الأولى، واقتصادية بالدرجة الثانية، وصولاً إلى المحطة التالية التي سيجري الاصطفاف ضمنها على أساس الموقف من جوهر النظام العالمي، أي من التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الحاكمة... ذلك الاصطفاف- التناقض، هو التناقض الأساسي بين الشعوب والإمبريالية، والذي لا حل له إلا بالانتقال نحو الاشتراكية.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1092