أفول المركز: هل لا زال هناك

من منظور مادي-تاريخي، لا يُعدّ «الغرب» جغرافيا ثابتة أو جوهراً ثقافياً، بل هو تشكّلٌ تاريخيّ لعملية تراكمٍ رأسمالي تحوّل إلى إمبريالي في مرحلة لاحقة. في تحليل ماركس لما أسماه «التراكم البدائي»، كان صعود أوروبا الغربية قائماً على النهب العنيف على نطاقٍ عالمي، إذ كتب: «إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا، وإبادة واستعباد السكان الأصليين، وبداية غزو ونهب الهند الشرقية، وتحويل أفريقيا إلى مرعى لصيد البشر السود، كانت جميعها تُؤذن بفجرٍ ورديّ لعصر الإنتاج الرأسمالي».

هذا النهب الوحشي الشامل– وليس التفوّق الثقافي المزعوم– هو الذي أسّس النواة الرأسمالية الأولى في أوروبا. وبحلول عام 1914 كانت القوى الأوروبية قد غزت أو استعمرت أكثر من ش80% من العالم، ما رسّخ «الغرب» بوصفه النواة في الاقتصاد العالمي الناشئ. أصرّ لينين في هذا السياق على أنّ شعارات الرأسمالية الليبرالية تخفي واقعاً استغلالياً، فخلف شعارات «حرية المنافسة» و«الديمقراطية» نشأت «منظومة عالمية من الاضطهاد الاستعماري والخنق المالي لأغلبية سكان العالم على يد حفنة من البلدان “المتقدّمة”».

بعبارةٍ أخرى، مثّل «الغرب» تلك الدول الرأسمالية «المتقدّمة» التي قامت هيمنتها على الغنائم الاستعمارية والاحتكارات المالية، لا على القيم التنويرية. وقد بلور إيمانويل والرشتاين هذا الفهم لاحقاً في إطار «نظرية النظم العالمية»، مؤكداً: أنّ الاقتصاد العالمي الحديث «منذ القرن السادس عشر» اتسم ببنية «مركز–أطراف»، برزت فيها أوروبا الغربية، وبعدها أمريكا الشمالية، كنواة مميّزة بامتلاكها الهيمنة الصناعية والمالية في تقسيم العمل العالمي.

يشير والرشتاين إلى أنّ المراكز الرأسمالية الأولى تمثلت في أوروبا الغربية، تلتها هيمنة بريطانيا ثم هيمنة الولايات المتحدة. في هذا الإطار، يُفهم «الغرب» بوصفه مركز النظام الرأسمالي العالمي، سِمته التفوّق الصناعي والمالي وبقدرته على الاستفادة من علاقات التبادل اللامتكافئ. وعليه، يمكننا ماركسياً النظر إلى الغرب ومركزيته بوصفه مرحلة تاريخية في تطور الرأسمالية: موضع تراكم رأس المال المركّز، والسلطة الجيوسياسية، واستخراج الثروة الإمبريالية، مغطّى بستارٍ أيديولوجي من «الكونية» الزائفة.

الهيمنة الغربية في القرن العشرين

شهد القرن العشرين ترسّخ الهيمنة الغربية عبر التصنيع والحربين العالميتين، وإعادة تنظيم الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة بعد عام 1945. فبعد أن مكّنتها قيادتها الصناعية وإمبراطورياتها الاستعمارية من أن تصبح مركز الاقتصاد العالمي في القرن التاسع عشر، خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية أكثر قوةً، لتحوّل نصرها العسكري إلى بنية هيمنة عالمية جديدة.

بحلول عام 1945 كانت الولايات المتحدة تنتج أكثر من نصف السلع في العالم، وتحتكر نحو ثلثي احتياطات الذهب العالمية. هذه القوة الإنتاجية والمالية الهائلة جرى تقنينها سريعاً من خلال نظام بريتون وودز ومؤسساته التابعة. ففي عام 1944، وقبيل نهاية الحرب، قادت واشنطن مؤتمر بريتون وودز، الذي أنشأ نظاماً نقدياً دولياً يرتكز على الدولار القابل للتحويل إلى ذهب، وأسّس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية.

كانت هذه المؤسسات– إلى جانب اتفاقية «غات» للتجارة الحرة والناتو في المجال الأمني– أدوات لترسيخ القيادة الغربية، وبالأخص الأمريكية، على الاقتصاد العالمي. إذ «كرّس بريتون وودز الهيمنة العالمية للولايات المتحدة»، التي خرجت من الحرب بوصفها الدائن الأكبر وصاحبة الحصة الأعظم من الذهب.

استغل المخططون الأمريكيون هذا الموقع لإعادة بناء أوروبا الغربية «عبر خطة مارشال» ودمجها في كتلة رأسمالية بقيادتهم، محوّلين النصر العسكري إلى هيمنة اقتصادية. وكما يذكر أحد الباحثين، فإن النظام الدولي بعد عام 1945 كان «نظاماً صُمّم خصيصاً لخدمة القوى الاستعمارية السابقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة».

بحلول خمسينيات القرن العشرين تعافت أوروبا الغربية واليابان برعاية أمريكية، وشكّل «العالم الأول» كتلةً غربية موحّدة في مواجهة المعسكر السوفييتي. غير أنّ الهيمنة الغربية لم تكن قائمة على الإكراه وحده، بل أيضاً على «الرضا» داخل المركز الرأسمالي، كما شرح أنطونيو غرامشي في نظريته عن «الهيمنة الثقافية». رأى غرامشي، أنّ الطبقة الحاكمة في المجتمعات الرأسمالية المتقدّمة تحافظ على سيطرتها لا بالقوة فقط، بل عبر «القبول العفوي» للجماهير بالنظام الاجتماعي القائم.

في الغرب، كانت مؤسسات المجتمع المدني– من مدارس وإعلام وكنائس وثقافة شعبية– تنشر القيم البرجوازية «الفردانية، الاستهلاكية، معاداة الشيوعية بما يضمن انقياد الجماهير وراء «الاتجاه العام الذي تفرضه المجموعة المهيمنة». ساعدت هذه الهيمنة الثقافية على استقرار الديمقراطيات الغربية، وتوليد قبولٍ شعبي لسياسات الحرب الباردة، مقدّمة الرأسمالية الغربية على أنّها مرادفٌ للحرية والحداثة. كانت، بلغة غرامشي، «قناعاً أيديولوجياً» يخفي السيطرة المادية.

وهكذا، بينما استخدمت الدول الغربية أدوات القوة الصلبة «من المظلّة العسكرية للناتو إلى شروط القروض من صندوق النقد»، مارست في الوقت نفسه «القوة الناعمة» عبر تسويق نموذج الديمقراطية الليبرالية والازدهار، ما ضمن ولاء شعوبها وحلفائها. وبذلك تمكّن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، من تحقيق هيمنة اقتصادية وثقافية في آنٍ واحد.

في ستينيات القرن العشرين، كانت الكتلة الغربية قد بلغت ذروة تماسكها وأفضليتها الاقتصادية، إذ مكّنتها الاحتكارات الصناعية والمالية من شراء «السلم الاجتماعي» بفضل ارتفاع مستويات المعيشة للطبقة العاملة الغربية، فيما وفّر الدور الجيوسياسي الأمريكي إطاراً للهيمنة الجماعية، عبر السيطرة على النفط والمواد الخام والأسواق في العالم الثالث. باختصار، تأسست الهيمنة الغربية على مزيجٍ من التفوّق الاقتصادي والقوة المؤسسية والقيادة الأيديولوجية، رافعةً شعار «الديمقراطية الليبرالية» و«حرية السوق» فيما كانت تستند فعلياً إلى رأس المال الاحتكاري وآلياتٍ مالية-إمبريالية.

تناقضات وانحلال القوة الغربية

وراء واجهة النجاح، بدأت الرأسمالية المتأخرة في المركز الغربي تُظهر تناقضاتها البنيوية العميقة التي قوضت لاحقاً هيمنتها. فوفق التحليل الماركسي الكلاسيكي، تواجه الرأسمالية دوراتٍ دورية من الأزمات– تراجع معدلات الربح، وفرط الإنتاج، وتشبع الأسواق. وبحلول أواخر الستينيات بدأ «العصر الذهبي» للرأسمالية الغربية بالتآكل، إذ تراجعت معدلات الربح، وتباطأ النمو الصناعي، وظهرت أزمات الركود التضخمي في السبعينيات.

يشير والرشتاين إلى أنّ نحو عام 1970 شهد نهاية الموجة الطويلة للانتعاش (موجة كوندراتييف) ونهاية ذروة الهيمنة الأمريكية، لتبدأ مرحلة الانكماش البنيوي. وصف جيوفاني أريغي هذه المرحلة بأنها «أزمة إشارة» في مسار التراكم المهيمن: حين تتراجع الأرباح في القطاع الإنتاجي، يتجه رأس المال إلى المضاربات المالية، ما يعلن بداية أفول الهيمنة.

ومنذ السبعينيات دخلت الاقتصادات الغربية مرحلة «التصنيع المعكوس» - نقل المصانع إلى مناطق منخفضة الأجور- و«التضخم المالي» الحاد. ومع تراكم فائض رأس المال غير القابل للتوظيف المنتج، انصرفت الاستثمارات إلى الأصول المالية والعقارات والمضاربات. أشار أريغي إلى أنّ هذه «الوفرة الضخمة من رأس المال الفائض الذي لا يجد منافذ مربحة في الاقتصاد الحقيقي» أنتجت فقاعاتٍ متكررة.

بذلك تآكل الأساس الإنتاجي للغرب، وأصبح النمو معتمداً على الائتمان وتضخم الأصول و«رأس المال الوهمي». فسّر ديفيد هارفي هذه العملية على أنها بحثٌ عن «حل مكاني» لأزمة التراكم: إذ تسعى الرأسمالية إلى تجاوز أزماتها من خلال التوسع الجغرافي، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، غير أنّ كل حلٍ مكاني مؤقت بطبيعته، لا يُنهي التناقض بل يؤجله.

شكلت صدمات النفط عامي 1973 و1979 وانهيار نظام بريتون وودز 1971 نهايةً نهائية لعصر الازدهار، وبدايةً لحقبة النيوليبرالية. واجهت النخب الغربية أزمة الربحية بخصخصة القطاع العام، ورفع القيود عن رأس المال المالي، وتحطيم النقابات، وفرض التقشف– أي باستعادة سلطة الطبقة الرأسمالية عبر زيادة الاستغلال.

أحيت هذه «الثورة النيوليبرالية» الأرباح مؤقتاً، وحافظت على العولمة بقيادة أمريكية، لكنها فعلت ذلك بثمنٍ باهظ من اللامساواة والهشاشة. ففي عام 2008 انفجرت الأزمة المالية الكبرى في قلب الغرب، كاشفةً هشاشة نموذج النمو القائم على الدين والمضاربات. وكما يبيّن أريغي، تُمثل هذه المراحل المالية «خريف» الدورات المهيمنة– محاولةً يائسة لجني الأرباح دون قاعدة إنتاجية قوية، تنتهي حتماً بالانهيار. ورأى أريغي، أنّ دورة الهيمنة الأمريكية دخلت مرحلتها النهائية في مطلع القرن الحادي والعشرين، وقد جسّدتها أحداثٌ، مثل: حرب العراق وأزمة 2008 باعتبارها «نقاطاً فاصلة في أزمة الهيمنة الأمريكية».

ومن مظاهر الانحلال أيضاً، تآكل تماسك التحالف الغربي نفسه. فمنذ التسعينيات، وخصوصاً بعد عام 2000، تصاعدت الخلافات بين أمريكا وأوروبا الغربية حول التجارة والتدخلات العسكرية، وتبددت وحدة الهدف التي كانت قائمة في زمن الحرب الباردة. حتى داخل الناتو ظهرت تصدّعات: فالتفرّد الأمريكي أثار سخط فرنسا وألمانيا، ودفع المسؤولين الأمريكيين إلى وصفهما بـ«أوروبا القديمة»، في حين اتجهت واشنطن إلى استمالة دول أوروبا الشرقية الأكثر طواعية. ورأى والرشتاين عام 2014 أنّ توسيع الناتو كان وسيلةً أمريكية لـ «قصّ أجنحة» أوروبا الغربية المستقلة نسبياً عبر ضمّ أعضاء جدد يخضعون للخط الأمريكي.

وفي الداخل الغربي، هزّت النزعات الشعبوية النظام الليبرالي، وأضعفت التعاون الدولي. فقد مثّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين الشعبوي في أوروبا، ورئاسة ترامب في أمريكا، تمرّداً على ركائز النظام الغربي «الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات التجارة الحرة، المؤسسات المتعددة الأطراف». هذا الانكفاء الداخلي جعل التنسيق الغربي أكثر صعوبة، وتعرّضت «المنظومة الدولية الليبرالية» – التي طالما افتخرت بها النخب الغربية – لأزمة وجودية.

هكذا تضافرت أزمات الرأسمالية المتأخرة (الركود، الفوضى المالية) مع التحولات الجيوسياسية لتُضعف القوة الغربية. لم يعد الغرب «ورشة العالم» ولا «مصرفه»، بل بات يعاني انقسامات داخلية وصراعات طبقية وسياسية غير مسبوقة منذ قرن.

الانتقال إلى ما بعد الغرب: صعود التعددية القطبية

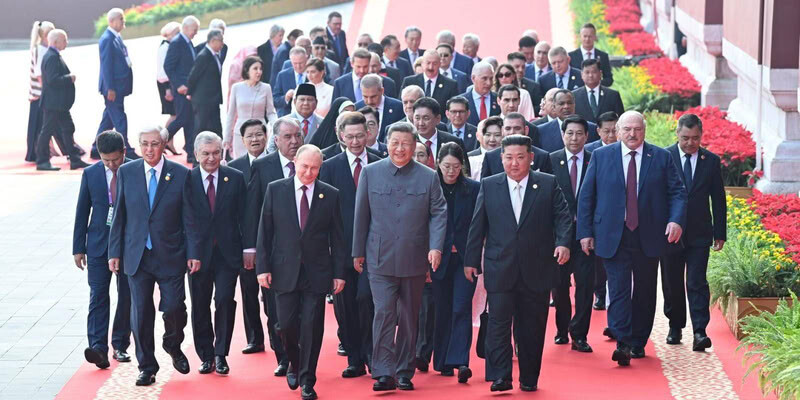

مع تراجع القوة الغربية، أخذ يتبلور نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوده صعود الصين وعودة روسيا وتنامي نفوذ الجنوب العالمي. فقد انتقل مركز الثقل في النظام الرأسمالي من الأطلسي إلى الشرق والجنوب. تمثّل التحول الأبرز في صعود الصين إلى مرتبة القوة الاقتصادية العظمى. فخلال عقود قليلة تحوّلت من موقعٍ طرفي إلى منافسٍ لأمريكا في الناتج المحلي الإجمالي «متفوقة عليها وفق معيار القوة الشرائية»، وأصبحت مصنع العالم.

الأكثر من ذلك، أنّ دول «بريكس» حققت نمواً يفوق بكثير نمو مجموعة السبع. ففي عام 2023 مثّلت «بريكس» 37.4% من الناتج العالمي «وفق القوة الشرائية»، متجاوزة حصة «السبع» التي بلغت 29.3%.

إنه انقلابٌ تاريخي إذا ما قورن بالتسعينيات حين كانت مجموعة السبع تنتج قرابة نصف الناتج العالمي. الميول واضحة: مساهمة الجنوب العالمي في الإنتاج والنمو العالمي تفوق اليوم مساهمة الغرب التقليدي، والفجوة تتسع.

سياسياً، تتجلى التعددية القطبية في سياسات خارجية مستقلة، وتحالفات جديدة خارج السيطرة الغربية. فروسيا استعادت مكانتها العسكرية والطاقوية وتتحدّى الناتو والاتحاد الأوروبي. أما الصين فأطلقت «مبادرة الحزام والطريق»، التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكات بنى تحتية ضخمة، وتحدّ من النفوذ الغربي هناك. كما أنشأت دول بريكس «بنك التنمية الجديد»، وبدأت محاولات لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.

إلى جانب ذلك، باتت القوى المتوسطة في الجنوب– كتركيا وإيران والبرازيل– تسعى إلى أدوار إقليمية مستقلة. تشير هذه التطورات إلى تفكك البنية القديمة «مركز–أطراف» التي كان يهيمن عليها المركز الغربي، وظهور «أشباه مراكز» متعددة للتراكم الرأسمالي والقوة الجيوسياسية تتفاعل وتتنافس فيما بينها.

رأى محللون من أمثال والرشتاين وسمير أمين أن هذه اللحظة تمثل مرحلة «نهائية» للنظام العالمي الراهن. فقد جادل والرشتاين بأننا نعيش أزمة بنيوية للنظام الرأسمالي ذاته– مفترقاً تاريخياً لم يعد النظام القديم قادراً على الاستمرار فيه، وقد يؤدي التحول إما إلى نظام هرمي جديد، أو إلى نظام عالمي أكثر مساواة. أما سمير أمين فتحدث عن «انفجار» الرأسمالية المعاصرة، ودعا إلى «فك الارتباط» للجنوب العالمي عن دوائر التراكم الغربية. وقد رحّب سمير أمين بالتعددية القطبية بوصفها فرصة أمام الجنوب لبناء مسارات تنمية مستقلة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من صعوبة بناء «عالمٍ متعدد الأقطاب فعلاً» لا يُعيد إنتاج الإمبريالية في ثوبٍ جديد، وشدّد على أنّ تجاوز الهيمنة الغربية يتطلّب كسر منطق العولمة النيوليبرالية– عبر التعاون بين دول الجنوب، والاعتماد الذاتي الإقليمي، وإصلاحاتٍ اشتراكية تضع الإنسان قبل الربح.

لكنهما نبّها إلى أنّ بروز التعددية القطبية داخل إطارٍ رأسمالي لا يعني بالضرورة عالماً أكثر عدلاً أو استقراراً. فإذا أصبحت الصين أو غيرها هيمناتٍ جديدة ضمن المنطق نفسه، فسندخل طور «إمبرياليات متعددة الأقطاب» تتنافس فيها القوى الكبرى على استغلال الأطراف. فبعض اليساريين يحذّرون اليوم من أنّ ما نشهده ليس قطيعة مع الرأسمالية، بل «إعادة توزيع للأدوار» داخل المنظومة ذاتها، حيث تتبدّل الدول الوسيطة للعلاقات الإنتاجية دون أن تتغيّر طبيعتها الاستغلالية.

لكنّ يساريين آخرين يرون أنّ تراجع الغرب قد يكون مؤشراً على شيء أعمق: احتمال نهاية النظام العالمي الرأسمالي نفسه. فقد تنبأ البعض بأنّ التاريخ لا يُعيد نفسه، وأنّ الظروف التي أدّت لوجود «مركز»

تراكم ونهب غربي ليس قادراً على تكرار الأمر في أيّ مكان، وبهذا فإنّ ما يجري من تدهور الهيمنة الغربية قد يفضي إلى موت الرأسمالية نفسها، وأن القرن الحادي والعشرين قد يشهد انبثاق نظامٍ مغاير كلياً– أكثر ديمقراطية وعدلاً.

لكن أثناء البحث عن إجابة لسؤال فيما إن كانت المرحلة المقبلة مجرّد «إعادة تموضع» داخل

النظام الرأسمالي، أم تمهيداً لتحوّلٍ يتجاوزه كلياً، علينا التأكّد من أنّ لحظة التفوق الأحادي للغرب قد انتهت.

«الغرب» وبقايا الأيديولوجية

في ضوء هذا التحليل، يبدو «الغرب» اليوم مجرّد فئة أيديولوجية

تحاول الحفاظ على امتيازاتٍ بالية. فالمقوّمات المادية التي جعلت منه يوماً مركز النظام الرأسمالي– الاحتكار الصناعي، والهيمنة المالية، والتفوّق العسكري– تآكلت تحت وطأة تناقضات الرأسمالية نفسها.

ما تبقّى هو غلافٌ أيديولوجيّ: سردية «التفوّق الحضاري الغربي» التي تفقد صلتها بالواقع. فالنخب الغربية لا تزال تتحدث عن «القيم العالمية» و«النظام الليبرالي القائم على القواعد»، فيما اقتصاداتها راكدة ومجتمعاتها منقسمة.

بررت هذه الرؤية قروناً من السيطرة. وحتى اليوم، تُستخدم لاستدامة سياساتٍ تحمي مصالح الطبقات الحاكمة الغربية، كالتدخلات العسكرية باسم «الديمقراطية» أو شروط صندوق النقد بحجة «الاستقرار». إنها في جوهرها بقايا أيديولوجية لعصر الهيمنة الغربية المطلقة.

يُظهر التحليل الماركسي-اللينيني، أن هذه البقايا تخدم وظيفة التمويه على علاقات القوة الحقيقية. فالذات الغربية التي تتفاخر بأنها «منبع الحداثة» تتجاهل أن ثروتها قامت «لا على عبقرية أوروبا، بل على مذابحها». فمن دون نهب الذهب الأمريكي، وأجساد الأفارقة، وتوابل وآفيون آسيا، لما وُجد «تفوقٌ غربي» أصلاً.

بذلك يمكن القول: إن النواة الإمبريالية الغربية كانت مرحلة في تطور الرأسمالية، وهي اليوم في طور الزوال. ومع دخول النظام في أزمته البنيوية وظهور قوى جديدة، يغدو خطاب «استعادة عظمة الغرب» مجرد حنينٍ أيديولوجيّ لزمنٍ مضى. نرى شعارات النخبة الحاكمة الأمريكية اليوم كمثال، لتشي بعجز الولايات المتحدة عن فرض قواعدها خارجياً، أو الحفاظ على العقد الاجتماعي داخلياً.

تاريخياً، ورغم الفجاجة الناجمة عن التكرار المستمر للمقولة، يبدو أننا نعيش ما أسماه غرامشي «الأزمة العضوية»: القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، وفي هذا الفراغ تتكاثر أشباح الأيديولوجيات البائدة. يدعونا التحليل الجدلي إلى إدراك أنّ «الغرب» كان نتاجاً لتطورٍ غير متكافئ للرأسمالية، وأنّ «انحلاله» الراهن لا يعكس تراجعاً إقليمياً فحسب، بل تحوّلاً بنيوياً في النظام العالمي.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1249

عروة درويش

عروة درويش