مازال حنظلة يقف أمامنا!

تخيل أنك تدخل مخيّم عين الحلوة الفلسطيني في الجنوب اللبناني في الأعوام التي تلت 1948. وسط مئات الخيام البنية المتهرئة والمرقّعة تتوضع خيمة مختلفة، رسم على قماشها من الداخل والخارج بحيث لم يبق فراغٍ يتسع حتى لفراشة واحدة. تلك الصورة التي تسيطر على ذهن من يقرأ السيرة الفنية للرسام ناجي العلي. من تأليف الكاتب والباحث الأردني الجنسية شاكر النابلسي عام 1999.

وبالرغم من أن المرء قد يضع الكثير من الملاحظات حول الآراء الشخصية للكاتب، الليبرالي التوجه، والتي يقحمها في سياق عرضه لتجربة ناجي العلي ولوحاته. بحيث يبدو في مواضع كثيرة أن الشخصية موضوع الكتاب (العلي)، ثورية بما لا يقاس بالكاتب الذي قرر كتابة سيرتها. إذ نرى النابلسي مثلاً يبرر تبعات الثورة النفطية التي حصلت في دول الخليج على خلاف موقف ناجي العلي، الكاره للترف والبذخ الذي أحدث هزّات اجتماعية وسياسية خطيرة في مجتمع الكويت مثلاً الذي عايشه العلي عن قرب أثناء عمله هناك.

ولكن رغم ذلك، يمكن للقارئ -إذا ما عزل نفسه عن بعض تلك الإشارات التي تصدر من الكاتب هنا وهناك- التمتع بقراءة سيرة فنية وشخصية توثّق لحياة أهم رسامي الكاريكاتير وأكثرهم ثورية في العالم العربي حتى هذه اللحظة.

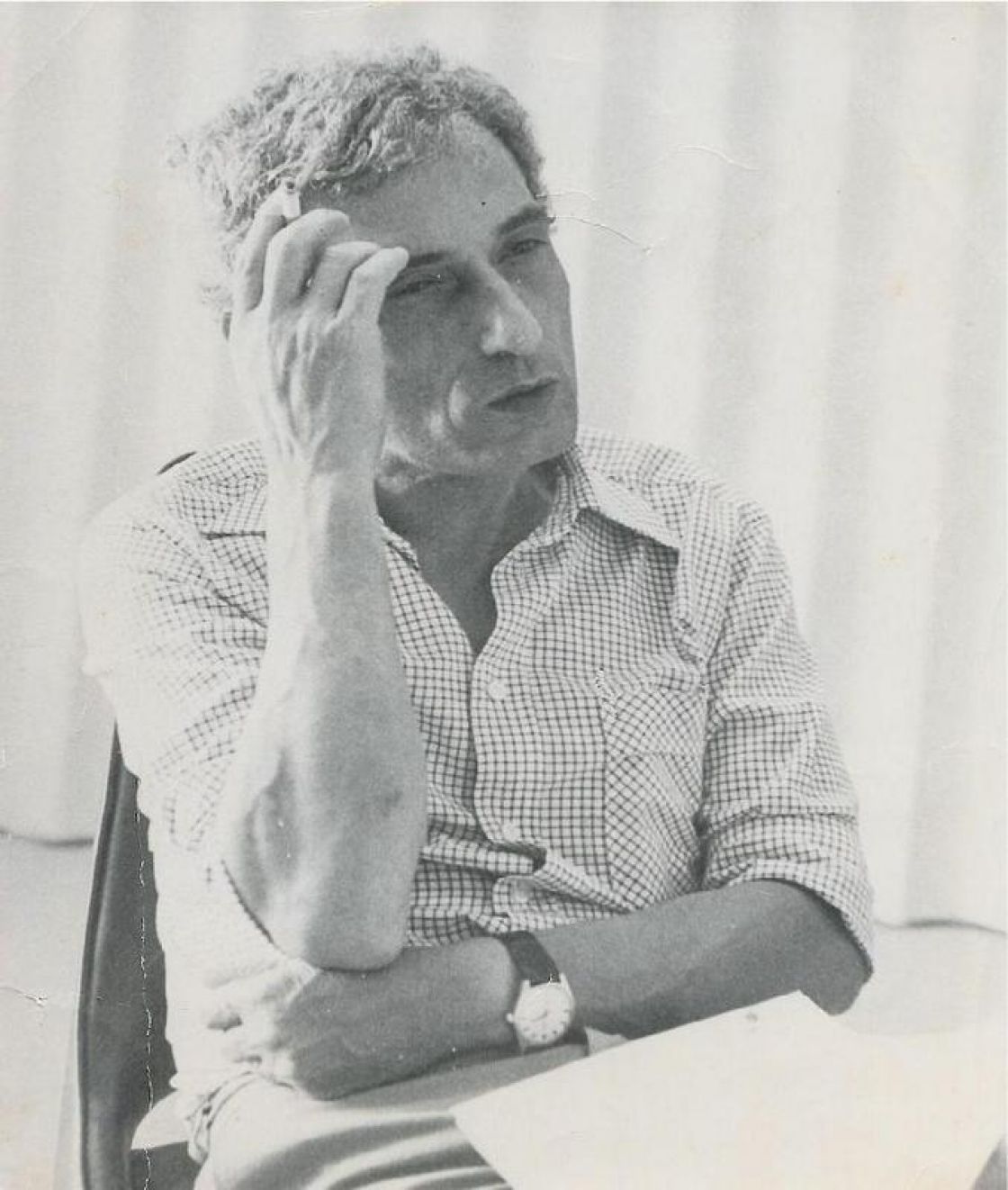

تبتدئ السيرة بلحظة لقاء ناجي العلي بغسان كنفاني أمام معرض لوحات جاء الأخير لزيارته في مخيم عين الحلوة عام 1962. هو لقاء غيّر مجرى حياة معلم الرسم/ والميكانيكي إلى الأبد. تقدم السيرة وصفاً مفصلاً لمخيم عين الحلوة وسكانه، وشرحاً وافياً لسنوات حياته الأولى. يتتبع الكاتب بعد ذلك رحلة الرسام من لبنان إلى الكويت وسنوات عمله في جريدتي الطليعة والسياسة. ويقدم أيضاً تفاصيل وأحاديث يومية بين العلي وأصدقائه وجيرانه ومرؤوسيه. تسمح للقراء بتكوين صورة واقعية عن الرسام المهموم، الأشعث الشعر، المدخن الشره، والثوري دائماً سواء كان الأمر يتعلق بإنقاذ جارته من أن يتم «استرقاقها» من قبل صاحب السفينة المدين لزوجها صياد اللؤلؤ الغارق في البحر، وصولاً إلى الثورية بالموقف السياسي الملتزم بخيار الكفاح المسلح كالسبيل الوحيد لاستعادة الأرض.

تخلو أعمال العلي تقريباً من رسم لأشخاص اعتباريين أو قادة أو أحداث تفصيلية (باستثناء البعض مثل كيسنجر وعبد الناصر). يقول النابلسي أن ناجي لم يكن ينتظر نشرة الأخبار كي يقرر عما سيرسم. لكن مع ذلك لا يمكن إيجاد فن أكثر ارتباطاً بيوميات الناس والمستجدات السياسية أكثر من فنه. تضع السيرة الفنية كل لوحة في سياقها السياسي، فتتحدث مثلاً عن تأثر ناجي العلي بقضية الانفتاح الاقتصادي المصري عام 1974 وتأثيراتها على القضية الفلسطينية وغيرها من التفاصيل التي لا يمكن معرفتها دون مقارنة الأعمال الفنية بتاريخ تنفيذها . إلا أن قدرة ناجي العلي على التكثيف والترميز أسقطت التفاصيل والمتغيرات الثانوية مع الإبقاء على الجوهر حياً عابراً لحواجز الزمن والمكان.

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية التي تميز أعماله، تقدم السيرة تحليلاً لبعض الشخصيات التي ابتدعها وارتبطت باسمه إلى الأبد. نجد مثلاً «الفقمازير» اسم منحوت من «الفقمة والخنازير» ويقصد بها الكائنات الرخوية التي كانت ترمز أحياناً لبعض الحكام العرب، أو الفاسدين الأغنياء. وأيضاً الرجل الفقير الأصلع بالثياب المرقّعة والشارب العريض، يرى فيه البعض مزجاً لملامح أهل الجنوب اللبناني مع الفلسطيني «النشمي». وهو رمز المواطن الفلسطيني المقهور والفقير. إلى جانب «فلسطين» التي كانت تجسد بصورة امرأة هيفاء الجميلة ذات العينين الواسعتين والوجه الدقيق، الفم العريض والعنق الطويلة والشعر الحريري. وبالطبع هناك حنظلة.

يفرد الكاتب الفصل التاسع من سيرته للوقوف عند الطفل العجيب الذي غدا رمزاً تاريخياً. ابتكر العلي شخصية حنظلة عام 1969 في جريدة السياسية الكويتية. تنقل السيرة إجابة طريفة قالها العلي لمراسل مجلة الكفاح العربي، حينما أكد أن السبب الذي دفعه إلى اختراعها كانت الموجة الاستهلاكية الذي استشعرها في الكويت. وهجوم الناس كالمفاجيع على السلع. وفي إجابته عن سؤال لماذا يبقى حنظلة في العاشرة من عمره لا يكبر. يجيب العلي: «هو حالة استثنائية لأن فقدان الوطن شيء استثنائي.. ولما يعود الحق لأصحابه، يبدا حنظلة يكبر، زيه زي أي بني آدم». ثم وبخفة دم يبرر سبب وقوف الطفل مديراً ظهره للقراء، بأن«حنظلة وقف وأمامه فلسطين، والقارئ هو الذي جاء ووقف وراءه!». وذلك صحيح لأننا ما زلنا نحن القراء بعد كل هذه السنوات نقف وراء حنظلة، ننتظر منه أن يكبر أو أن يدير وجهه إلينا.