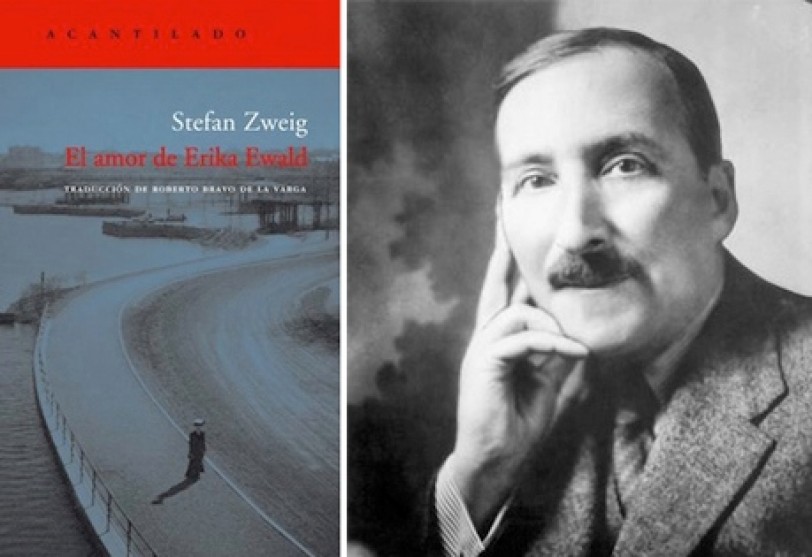

ذلك الانهيار في عالم الأمس لستيفان تسفايج

دوّن ستيفان تسفايج مذكراته الموسومة (عالم الأمس) في لحظة حرجة من تاريخه الشخصي وتاريخ العالم. ففي مطلع الأربعينيات من القرن الماضي كانت الحرب العالمية الثانية في أوج احتدامها، فيما كان هو في البرازيل يخطط للانتحار مع زوجته.

وبدا كما لو أن كتابه، هذا الأخير، كان بياناً ختامياً مؤسياً لحياة لم تسر على ما يرام. وقد حاول بحرص شديد أن يبقي على اتزان ذهنه، وصفاء ذاكرته، وهدوء نفسه، وهو يتصدى للكتابة عن ستة عقود شهد أحداثها، لا سيما في أوروبا، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، وحتى ساعة انتحاره في منفاه بمدينة بتروبوليس البرازيلية في العام 1942. حيث جرت وقائع حربين عالميتين طاحنتين. وصعدت في غضون ذلك حركات سياسية كبرى متصارعة كالشيوعية والفاشية والنازية، ومعها رأت النور مدارس وفلسفات الحداثة في حقول الأدب والفن والفكر. فيما تغير الواقع الجيوسياسي للقارة العجوز تحت وطأة الصراعات والمؤامرات والحروب. وما أراد تسفايج نقله للقراء في نهاية الأمر ليس تفاصيل سيرته الذاتية وحسب، وإنما رؤيته لتحولات عصره، بعدِّه شاهداً من طراز فريد، على ما جرى حقاً في تلك الحقبة العاصفة. فكتاب ( عالم الأمس/ ترجمة: عارف حديفة.. دار المدى ـ دمشق/ 2007 ) هو شهادة يعتد بها عن جيله وزمنه، أدلى بها وكأنه يرمي إلى التخفف من عبء باهظ يثقل كاهله، وقبل أن يضع حداً، باختياره الحر، لحياته، في منفاه البعيد. ومن يقرأ الكتاب بروية يدرك أي قدر من المرارة والغضب كانت روحه تنطوي عليه، وكم عانى من أجل ألاّ تظهر بين سطوره تلك المرارة وذلك الغضب، بالحدّة التي كان يشعر بها في أعماقه.

يصف تسفايج الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى بـ ( عصر الأمن الذهبي ) إذ نسي العالم الغربي العنف والمواجهات المسلحة، أو كاد. وانشغل بالثقافة والمتع الحسية واقتناص فرح الحياة. أما "فينا" التي ولد وعاش فيها شطراً عريضاً من حياته، فكانت مدينة زاهية، مرهفة الذوق، سخية، تبحث عن المسرّات، تتعصب للفن، وتهيم بالثقافة.. يقول: "ولكن ما الثقافة إنْ لم تكن مخاتلة الحياة المادية الفظة، والحصول منها على الفن والحب، أرق ما فيها، وأبدعه، وأكثره سحراً وغموضاً". هناك حيث "الموسيقا، والرقص، والمسرح، والمحادثة، والسلوك المدني اللائق كانت مرعية باعتبارها فنوناً شخصية".

كانت تلك حياة برجوازية بطرة، ملونة ومموسقة. وعن ذاك يخبرنا أن كل من عاش في "فينا" كان يستشعر الإيقاع في الهواء، "وكما لو أن هذه الملكة الموسيقية قد عبّرنا عنها، نحن الكتّاب، في نثرنا المكتوب بكل عناية. فإن الإحساس بالإيقاع قد دخل في سلوك الآخرين الاجتماعي وحياتهم اليومية". كان تسفايج، يومها، ( ومعه برجوازية أوروبا ) بعيداً جداً عن محن الجهة الأخرى من العالم. أقصد: عالم الشرق والجنوب. ولم تكن قضية الاستعمار قد هيمنت على المناخ الفكري والسياسي مثلما سيحصل بعد الحرب الثانية.

لم يكن من بين برجوازيي ومثقفي ذلك الزمن من يفكر بالحرب والخراب، وكأن الحرب لم تكن سوى ظاهرة تخص العصور السالفة الهمجية، والجاهلة، والعمياء التي لم تكن قد اكتشفت فتنة الحياة بعد. كان ذلك الوهم يستحوذ على العقول، ويبلّد نوعاً ما الحس السياسي الواقعي السليم، فيما شبح الحرب يتسلل خفية، والناس غافلون، إلى شوارع أوروبا الخلفية، ويحوك شبكته المميتة في أقبية السياسة والمصالح الهوجاء.. كانت شهوة السلطة، كما هو شأنها في كل زمان ومكان، تحفر عميقاً، ومن دون حساب للثمن الإنساني الفادح، تحت السطح البراق، للإطاحة بما هو قائم وتدميره.

تحدر تسفايج من عائلة يهودية موسرة، وعاش طفولة ومراهقة آمنتين. أما بيئته فكانت محافظة، عموماً، لها تقاليدها الصارمة، لاسيما في مجال العلاقات العاطفية بين الجنسين. وعلى الرغم من إقباله المحموم، مبكراً، على تثقيف ذاته، إلاّ أنه كان متذمراً من مدرسته الثانوية بمناهجها المتحجرة، وقوانينها الصارمة: "كانت المدرسة بالنسبة لنا إكراهاً، وبرماً، وانقباضاً، مكاناً نضطر فيه إلى ( تعلّم ما لا يستحق التعلم ) بمقادير دقيقة". وقد فهم، ولكن بعد حين، أن هذا الأمر كان مقصوداً حيث تخشى السلطات الشباب وشغفهم بالتغيير والتحولات السريعة، ولا تثق بهم. فرسالة تلك المدارس، كما يقول: "لم تكن، في الحقيقة، تسهم في تقدمنا، بل في تأخير نموِّنا، وألاّ تصوغنا من الداخل، بل أن تعدّنا بأقل ما يمكن من التعارض مع الخطة المرسومة، وألاّ تزيد مقدراتنا، بل أن تخضعها للتحكم وتسطِّحها". وكذلك، لم تكن الدراسة في الجامعة مغرية له.. لم يجذبه أي فرع، أو أي أستاذ. وكان قد مُنح الحرية كاملة، من قبل عائلته، في أن يختار مجال تخصصه، بيد أن طريقة التعلم والاختصاصات كلها لم تكن لتشبع نهم شخص له طبيعته وميله إلى الإنتاج الإبداعي. وأخيراً اتجه نحو دراسة الفلسفة، لا تلبية لنداء داخلي، وإنما لأنها النوع الأقل إزعاجاً له. وفي هذا الوقت أضحى يكتب القصائد وينشرها في الصحف والمجلات، حتى جاءته اللحظة السعيدة حين وافقت دار نشر كبرى على طبع مجموعته الشعرية الأولى. وكانت المفاجأة لمّا طلب منه الموسيقار الشهير ماكس رجنر تلحين ست من قصائدها.. يقول: "إن أشعاري المهملة منذ عهد بعيد قد حملتها عبر الزمن موسيقا فنان كبير".

أتاحت له شهرته التعرّف على أهم شعراء عصره وكتّابه وفنانيه. وهرباً من عقدة الأمان التي زرعها فيه يسر حياته وغناها المادي فقد مال بروحه نحو أولئك الذين تُُطلق عليهم تسمية الأفراد ذوي القلوب الوقّادة، الذين هم بلا هدف، ويبددون ويزدرون كل شيء. وهذا ما جعله مفتوناً بالغرائب. وفيما بعد راح ينزع نحو رسم الطبائع العنيفة الجامحة في قصصه ورواياته.

وفي باريس، في أوج سني فتوته وشبابه جال في الشوارع بحثاً عن "باريس هنري الرابع، ولويس الرابع عشر، ونابليون والثورة، عن باريس ريتيف دولا بريتون، وبلزاك، وزولا، وشارل ـ لويس فيليب، بكل شوارعها وشخصياتها وأحداثها". التقى أدباء كبار، وتنقل بين المسارح ومعارض التشكيل وقاعات الموسيقى، وارتشف بلذة قصوى من منابع الفنون.. دخل مرسم رودان، وألفى نفسه غير قادر على الكلام وهو يقف بين تماثيله، وكأنه أحدها، كما يصف لنا. كان مرتبكاً، روحه ترتعش في حضرة الفن الملهم، الحقيقي. وودّ لو يقبّل يد ذلك الفنان الكبير بعدما بقي يراقبه لساعة وهو يرسم في محترفه: "لقد رأيت في تلك الساعة السر الخالد لكل فن عظيم". وصارت أوروبا كلها فضاءه الروحي والإبداعي.. ذهب إلى إيطاليا وإنكلترا وبلجيكا وهولندا وغيرها من البلدان، جاعلاً من شقة له في "فينا" مجرد موطئ ومرسى، يعود إليها من أجل الراحة والانطلاق ثانية فيما بعد. ولكن، من الغريب، في هذه الآونة، أن يطغي عليه إحساس بأن كل شيء حوله مؤقت، وإلى زوال. ولذا لم يرتبط بقوة بأي مكان. ذلك الإحساس سيعينه في مواجهة الصدمات بعد سنوات قليلة حين يشرع ذلك العالم الآمن والمترف والمسالم حوله، ومثلما يبدو في ظاهره، بالانهيار بفعل وحش الحرب.

كانت رؤيته آنذاك إلى كل مكان يزوره رومانسية حالمة. وقد رأى في أمريكا التي عبر المحيط إليها بأنها "والت وايتمان، وأرض الإيقاع الجديد، وعالم الأخاء القادم". ويبدو أن روحه المترعة بالشعر والموسيقى والألوان كانت تعجز في ذلك الوقت عن تحسس دبيب الخطر القاتل الذي يسري تحت جلد العالم الغربي برمته.. لم يفهم لماذا كانت على أوروبا أن تذهب إلى جحيم الحرب وتنتحر. وتفسيره الذي يعطيه يجانب واقع الحال، حيث يتصادم المصالح ويستعر الصراع من أجل السيطرة على مصادر الثروة في المستعمرات، وحيث تبحث كل دولة قومية رأسمالية عن مناطق نفوذ أكبر على حساب منافسيها، وحيث يعمي الجشع والغرور والتعصب نفوس بعض الناس.

يكتفي تسفايج بالتلميح إلى أن كل دولة شعرت "بأنها قوية على حين غرة، ونسيت أن كل دولة أخرى شعرت بالشيء ذاته، وأرادت المزيد، وأرادت شيئاً من الدول الأخرى". وآمن مع أبناء جيله من المثقفين البرجوازيين بأن همس العقل سوف يُسكت صوت الجنون في اللحظة الأخيرة، غير أن ذلك الصوت كان من العتو والوحشية إلى الحد الذي أطاح بالعقل، ليفتك، من ثم، بالبشر والعمران.

ومن واديهم السحري وثق المثقفون أولئك، ومنهم تسفايج، بالعالم والأدب. وتصوروا أن أعمالاً فنية وأدبية رفيعة يمكنها أن تُعيد المهووسين بالحرب إلى رشدهم. "وفي ساعات الحماسة العديدة توهّمنا أننا رسمنا طريق الخلاص للعالم. ولكن العالم قلّما همتّه تلك التجليات الأدبية، ومضى في سبيله المشؤوم". وغادر الشبان إلى الحرب بجذل، وبكراهية غير مفهومة للآخر/ العدو. غير أنهم سرعان ما اكتشفوا أن الحرب أبعد ما تكون عن النزهة ورومانسية البطولة مثلما تخيلوها، بعدما تناثرت الجثث في الخنادق وتعفنت، وامتلأت المدن الخربة بالمعاقين والمتشردين والجوعى، وسار الجميع في درب الآلام. وكان أشد ما يضايق تسفايج هو أن كثراً من أصدقائه الحميمين ينتمون إلى تلك البلدان التي تحاربها بلاده. وفي سويسرا سيزور رومان رولان الفرنسي في غرفته الصغيرة: "كنت مدركاً أن الصديق الذي أواجهه أهم رجل في ذلك الوقت العصيب، وأن ضمير أوروبا الأخلاقي كان يتكلم من خلاله".

انتهت الحرب العالمية الأولى، وهُزمت ألمانيا، ومعها بلاده النمسا، فعاد إليها وقد احتشد في العاصمة وحدها مليونا جائع وبردان. وإذذاك شعر بمسؤوليته الأخلاقية في أن يجعل من فنه وسيلة لتجاوز الهزيمة. وهنا يبدأ بسرد تفاصيل ذلك الكفاح المرير الذي خاضه أبناء جلدته من أجل الحياة والحرية. وكان رد الفعل هائلاً على العالم القديم وتقاليده ومثله الزائفة. ورغب الجيل الجديد بالتمرد على كل ما يمت بصلة إلى الماضي، وصياغة قدره الخاص، والتحليق في المستقبل. وتجلى هذا الأمر بأوضح ما يكون في ميادين الفنون والآداب "فقد أعلن الرسامون الجدد أن كل ما أبدعه رمبرانت، وهولباين، وفيلاسكويز قد انتهى أمره، وشرعوا في أكثر التجارب التكعيبية والسريالية إغراباً وخيالية. ففي كل شيء أُقصي العنصر المفهوم: اللحن في الموسيقا، والشبه في اللوحات، والوضوح في اللغة".

عاشت بلاده النمسا أسوأ سنواتها بعد الحرب، نفسياً بشعورها بعار الهزيمة والذل، واقتصادياً بشيوع التضخم والبطالة والفقر والخراب، وسياسياً بتقلص مساحة الإمبراطورية وفقدانها هيبتها. وعلى الرغم من مرور ما يقارب العقد ( 1924 ـ 1933 ) من السلام، قبل أن يجلب الفوضى لأوروبا والعالم ذلك الرجل الذي اسمه هتلر. فألمانيا المجاورة، بشعبها المنضبط وروحها العسكرية، والتي نعمت بالحرية أخيراً، لم تعرف ماذا تفعل بهذه النعمة، ولهذا سلّمت زمام مصيرها ثانية لمن يريدون سلب تلك النعمة/ الحرية منها. وهكذا كان. وما سعّر حقد الألمان وجعلهم يتقبلون هتلر بحماس هو التضخم كما يقول تسفايج. هتلر الذي استطاع بمكره أن يخدع الجميع ويمهِّد للفوضى القادمة. "إن هتلر لم ينجز شيئاً أبرع من هذه الطريقة في تلمس طريقه على مهله، والضغط المتواصل، مع تزايد القوة، على أوروبا التي كانت متضائلة أخلاقياً، ثم عسكرياً أيضاً". ونُفذت الخطة الجهنمية: عسكرة المجتمع، وبناء الدولة البوليسية، وزرع الخوف في النفوس، وقمع الحريات بأشد الوسائل قسوة، وإحراق الكتب وإعدامها قبل الإقدام على تصفية المعارضين من البشر.

"وهناك كانوا يثبتون الكتب بالمسامير على آلة التشهير الخشبية على عادة الألمان القدماء... وقد حصلت أنا على نسخة أحد كتبي مثقبة بالمسامير هدية من طالب صديق كان قد استردها بعد تنفيذ حكم الإعدام بها".

تواصل تسفايج، في الفترة ما بين الحربين، مع كتّاب وفناني ومفكري عصره الكبار.. منهم الروائي مكسيم غوركي، والموسيقي شتراوس، والرسام سلفادور دالي، وعالم النفس الأشهر فرويد. وظلت سوق كتبه رائجة، تباع منها مئات آلاف النسخ، وهذا ما أزعج هتلر شخصياً، فسجل تسفايج هذا الأمر كشيء سار في حياته. وكان في قرارته يحدس بالكارثة التي تلوح نذرها. "بدا لي أن أوروبا يحكم عليها جنونها بالموت، أوروبا موطننا المقدس، مهد حضارتنا العارضة وهيكل آلهتها". وكان محتّماً عليه أن يبدأ رحلة الهجرة والتشرد ثانية، وأن يواجه نظرات الحقد والريبة من مواطني البلدان الأخرى لأنه ينتمي إلى الأمة التي تحاربهم. ويصف بدقة مؤلمة حالة المهاجر والمنفي الشعورية، هو المواطن العالمي مثلما يصف نفسه، إذ "يأخذ احترام الذات بالتضاؤل، وكذلك الثقة بالنفس... لقد دُمِّر إلى الأبد تطابقي الطبيعي مع أصل ذاتي وجوهرها... واستحوذ عليّ شعور بأن عليّ أن أعبِّر عن امتناني عن كل نسمة أحرم منها شعباً أجنبياً". وعلى الرغم من أنه كان مؤمناً بأن العالم سيتخطى هذه المحنة الرهيبة، ولكن أنهكه، وأرهق ذهنه، تساؤل مؤداه: كم مطهِّر وكم جحيم على ذلك العالم اجتيازه قبل ذلك؟.

في 15 آب 1941 رحل إلى البرازيل مع زوجته إليزابث شارلوت زفايج، وفي 23 شباط 1942 انتحرا معاً بعد أن كتب رسالة شكر للبرازيل الكريمة التي وفّرت له أسباب الراحة.. يقول في نهاية رسالته تلك: " تحياتي إلى كل أصدقائي عسى أن تتسنى لهم رؤية الفجر بعد هذا الليل الطويل! وها أنا أتقدمهم، وقد فرغ صبري تماماً".

سعد محمد رحيم

سعد محمد رحيم