أفكار متقاطعة

إحدى السمات الأبرز في الخطاب الدعائي السائد في عالمنا اليوم هي غياب المعايير، وإطلاق الأحكام دون أدنى جهد عقلي في التحليل والتركيب أو البحث والتقصي. يمكن أن يُقال أي شيء، عن أي جهة، وبأي أسلوب، دون حرج أو شعور بالمسؤولية. والأسوأ من ذلك أن هذا الخطاب يُردَّد كما لو كان وحياً منزلاً، حتى نجد أنفسنا مع كل حدث نتعثر بتلال من «القمامة الدعائية» التي تلوّث الوعي الاجتماعي، وترسخ البلاهة، فيصبح أي «صانع محتوى» يُخاطب الغرائز أكثر متابعةً و(تأثيراً) من أرسطو وكانط وأفلاطون وماركس. ويتجرأ كل منتحل للثورية على منازلة سبارتاكوس وروبسبير وتشي غيفارا. ومن أكثر أدوات هذه التفاهة نجاعة هو تصدير المشكلات إلى الرأي العام باعتبارها مجرد تناقضات ثقافية، وكأن المسألة محصورة بين جماعات «متحضّرة» وأخرى «متخلّفة»، هكذا ببساطة

2

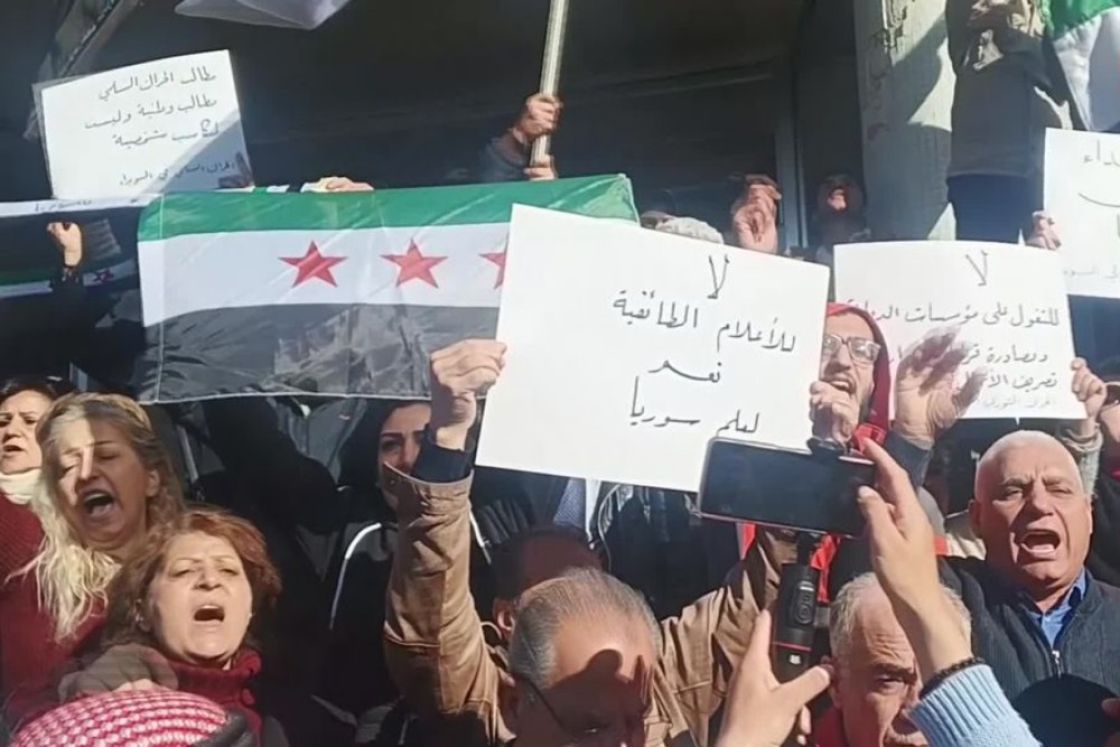

في هذا السياق، تُختزل الأزمة السورية تارةً في كونها مشكلة دروز، وتارةً أكراد، أو مسيحيين، أو سنة، أو خلافاً بين «الأغلبية السنية» و«الأقليات الطائفية».

لا يتورّع مروّجو هذا الخطاب عن وصم الآخر الثقافي بكل نقيصة: فالأكراد «بويجية» وانفصاليون، والمسيحيون «عبّاد صليب»، والسنة متخلّفون وإرهابيين، والعلويون متحضّرون و«فلول»، والدروز «كذا»... ومن لا تعجبه السلطة الجديدة «فلينقلع»!

كلٌّ يروّج لروايته من موقعه، ولخدمة الجماعة التي ينتمي إليها، ما يكرّس نمطًا من التعميم الأعمى، ويعمّق النزعة القبلية السياسية، ويؤدي إلى المزيد من الانغلاق على الذات، وإلى ردود أفعال تُقصي أي أفق لحوار وطني جامع. بهذا المعنى، يغدو الحديث عن «شعب سوري واحد له قضية واحدة» محض وهم.

في ظل تناغم الإعلام الرسمي مع هذا الخطاب «تحالف الأقليات» ومع غياب فعالية القوى السياسية العابرة للانتماءات التقليدية، يغيب النموذج والمثال والقدوة. ويحدث فراغٌ يسمح لهذا الخواء المعرفي بأن يتمدّد ويتحوّل إلى بديل مزيف يبدو – بدهاء – وكأنه الخيار الوحيد غير القابل للنقاش.

3

في هذا المناخ، يُغفل الحديث عن المقدمات، ويُركّز على النتائج، فتتحول المادة الدعائية إلى أداة للتشويش والتشويه، بدل أن تكون أداةً للوعي.

يصبح الرئيسي ثانوياً، والثانوي رئيسياً - الثابت متغيّراً، والمتغيّر ثابتاً. تتداخل الحدود، وتعمّ الفوضى، ويغيب الهدف، وتختلط الأمور على الناس.

يتحوّل الصراع إلى عبث، وتُفقد البوصلة، فتطفو على السطح فكرة بائسة مفادها: «كلّون مثل بعضون...»

وبالتالي، يفقد الانتماء معناه، ويغدو الثبات على الموقف ضرباً من العبث.

4

بأثر هيمنة هذا النموذج من الخطاب، يُغيَّب العقل لصالح الغريزة، وتُستبدل المعايير العقلانية بالذرائعية.

فعندما يصرّح موظف إيراني من الدرجة الرابعة بأن «طهران تسيطر على أربع عواصم عربية»، تعلو الضجة وتشتعل ردود الأفعال – وهذا مفهوم نظراً لطبيعة التصريح الاستفزازية.

لكن حين يصرّح وزير أمريكي قائلاً: «سنقصف المسلمين ونعيدهم إلى القرن السابع عشر»، تمرّ العبارة مرور الكرام، دون أي أثر يُذكر في وسائل الإعلام، ودون أن تُحرّك ساكناً لدى من نصّبوا أنفسهم حماةً للدين والطائفة والعقيدة والرسول!

أن تأتي القوات الأمريكية من مسافة تفوق 7000 ميل لتُقيم قواعد عسكرية في المنطقة، وتفرض «الإتاوات» علناً، وتصدر الأوامر والنواهي، وتوزع الأدوار كما تتطلب مصالحها فهذا يُعتبر أمراً «مشروعاً» أو على الأقل مسكوتاً عنه، لا بل يصبح استرضاء الأمريكي هدفاً أول وغاية أساسية.

أ

ما أن تتدخل إيران - وهو أمر مرفوض بلا شك - رغم أنها تنتمي إلى النسيج الجغرافي والثقافي للمنطقة – فذلك يُعدّ «كارثة قومية» ينبغي إعلان استنفار طائفي وقومي ضدها.

وفق منطق القانون الدولي والعقل السليم، ووفق معايير المصلحة الوطنية لا بد من رفض كل أشكال الوصاية والتدخل الخارجي، سواء أكانت أمريكية أم إيرانية أو غيرها. فلا الولايات المتحدة تملك حق فرض مشاريعها على شعوب المنطقة، ولا يحق لإيران تصدير نموذجها السياسي أو الأيديولوجي بالقوة.

السكوت على إحداها وإغفال الأخرى، هو سكوت على كل أشكال التدخل الأجنبي وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراع الدولي والإقليمي.

5

هذا الانحدار في الخطاب السياسي ليس ظاهرة محلية فحسب، بل هو امتداد عالمي، وتجسيد لثقافة ما بعد الحداثة، أو ما يسميه آلان دونو «بـنظام التفاهة». فقد بدأ هذا النمط بالظهور منذ عقود، وتعزز بعد عام 1990 بفعل جحافل من الكتّاب والمثقفين والمؤسسات الإعلامية والثقافية.

في كتابه الصادر عام 2022، يكتب «هيغ بيث» – المذيع السابق في فوكس نيوز ووزير الدفاع في إدارة ترامب –:

«عدونا الرئيسي هو الصين وروسيا واليسار والشيوعيون والإسلام، وسندمر الصين ونجعلها تلعق جراحها 200 عام.»

هذا الخطاب ليس جديداً على النخبة الأمريكية. فقد وصف جورج بوش حملته ضد «الإرهاب» ذات يوم بأنها «حملة صليبية»، رغم تراجعه واعتذاره اللاحق عن الوصف، وكان المذكور قد أعلن أيضاً أن للإرهاب ثلاثة أشكال: قومي، ديني، وطبقي.

هذا التصنيف يكشف عن موقف مسبق من كل من يحمل ثقافة جامعة. فهذه التيارات – بصرف النظر عن التقييم السياسي لها – شكّلت تاريخياً حوامل لأي مشروع تحرّري في الشرق. وبالتالي، فإن ما يُستهدف هنا هو فكرة التحرر ذاتها، عبر ضرب كل أشكال الهوية الثقافية الجماعية، وصولاً إلى شل فعالية المجتمع.

6

معيار تقييم أي تيار سياسي أو فرد أو سلطة اليوم، أو دولة من المفروض ألا تكون اليافطة الأيديولوجية، ولا طبيعة الانتماء السياسي والثقافي، بل هو قبل كل شيء الموقف العملي من الثوابت السورية من استعادة كرامة الوطن والمواطن، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع في تجاوز المأزق التاريخي الذي تمر به البلاد.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1233