السعودية حالة فريدة؟ أم استجابة موضوعية لتغيرات كبرى؟

لم تعد التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم موضوعاً للنقاش، فما يجري أصبح معلناً ولا يمكن إنكاره، لكن المشكلة باتت حول تفسيره، وإمكانية تحديد ملامح المحرك الحقيقي لكل هذه الأحداث، والأهم من ذلك تحديد ارتدادات ما يجري، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون محاولة فهم الحالة السعودية مسألة بالغة الأهمية في إنجاز المهمة.

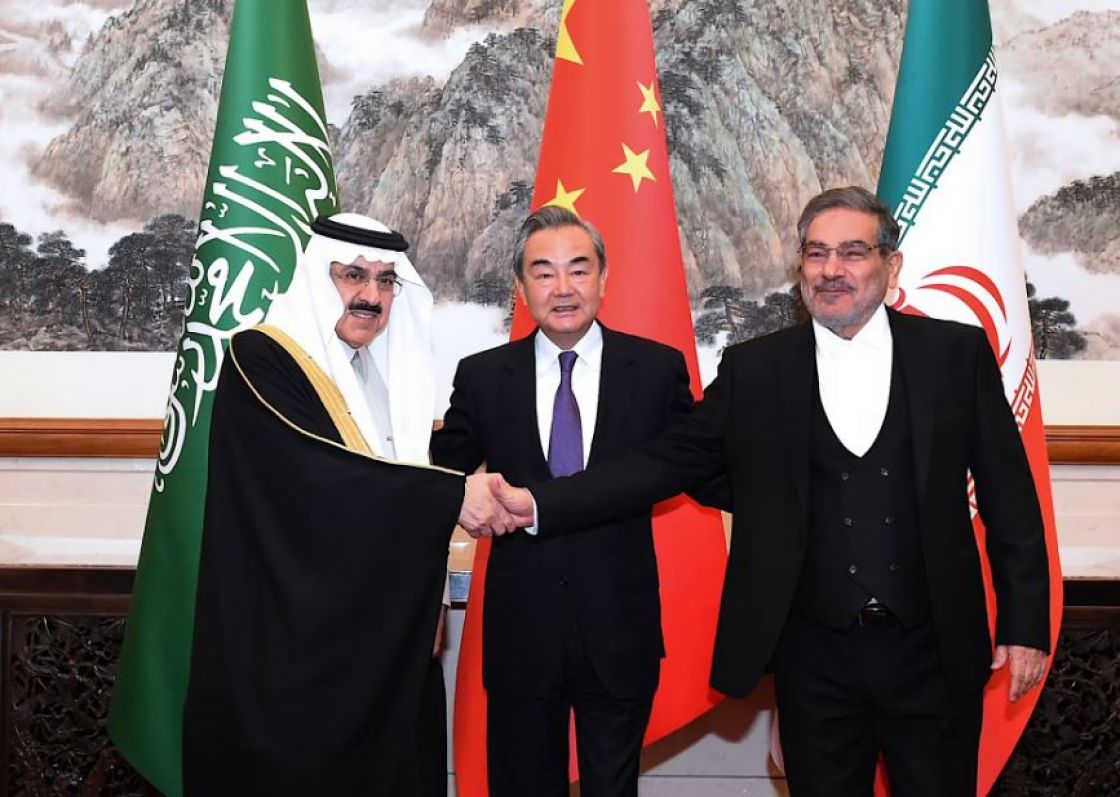

في تصريحات لرئيس الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل آل سعود، قال فيها: إنّه لم يكن بإمكان الولايات المتحدة وأوروبا أن يؤدوا دور الوسيط النزيه في الاتفاق الجديد بين السعودية وإيران الذي رعته الصين، وهي التي اعتبرها الفيصل صاحبة الحظ الأكبر في إنجاز هذه المهمة، نظراً لعلاقاتها المتوازنة بين الطرفين (السعودي والإيراني) حسب تعبيره. رغم أن الأمير تركي الفيصل لا يتمتع بمنصب رسمي معلن، إلا أنه يعد من وجوه النظام السعودي وأحد أفراد العائلة الحاكمة المعروفين، هذا فضلاً عن أنه شغل مناصب حساسة في المخابرات والسلك الدبلوماسي في بريطانيا والولايات المتحدة، ما يمكن أن يضع تصريحاته في سياق شبه رسمي على الأقل. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار درايته الوافية بتاريخ وتطورات العلاقة بين المملكة والغرب.

ازدواجية المعايير

تحدّث الفيصل لوسائل الإعلام بشكلٍ موسّع عن ازدواجية المعايير، وكيف أن الغرب لم يحرك ساكناً حيال تجاهل الكيان الصهيوني للقرارات الدولية، ولم يفرض عليه أية إجراءات عقابية في مقابل انخراطه في فرض حِزم عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا. لكن فكرة جوهرية أخرى نبّه إليها، وهي أن الغرب كان عازماً على توقيع اتفاق مع إيران، ولا يزال يسعى لتجديده بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ سنوات. رأت السعودية في المساعي الغربية لإيجاد تفاهم مع إيران بوصفها إشارة كافية إلى أن واشنطن لن تتردد في التفريط في مصالح حلفائها المفترضين، إذا كان ذلك يخدم مصالحها. فالسعودية في حينه رأت أن الاعتراف ببرنامج إيران النووي المستقل ورفع العقوبات عنها من شأنه أن يدعم وزن طهران الإقليمي المتنامي بشكلٍ كبير، في الوقت الذي لم تقدم الولايات المتحدة للسعودية أي دعم مقابل، في سبيل تحقيق نوع من التوازن بين القوتين الإقليميين المتنافستين، بل على العكس تماماً كمثل سحب بطاريات باتريوت من السعودية في 2021. ومن هذه الزاوية تحديداً تبدو خطوة السعودية ضرورية لإيجاد أرضية للتفاهم مع إيران أو تركيا مثلاً بوصفها استجابة ضرورية لتلبية مصالحها في عالمٍ متغّير.

كلمات في «التبعية والمصلحة»

لا شك أن خطوات السعودية في السنوات الماضية تظهر بوصفها خروجاً عن المظلة الأمريكية، تلك التي عملت تحتها لسنوات، لكن إذا ما استعرضنا سريعاً العلاقة بين الرياض وواشنطن، لأدركنا أنها قدّمت للسعودية مكاسب حقيقية خلال فترة الهيمنة الأمريكية، هذا بالإضافة طبعاً إلى مكاسب أساسية بالنسبة لواشنطن. فالعلاقة بين البلدين أخذت منحى جديد نوعياً منذ اعتماد نظام البترودولار بعد توقيع اتفاقية 1974 الذي قبلت السعودية بموجبها (وخلفها دول أوبك) تسعير وبيع خاماتها بالدولار الأمريكي حصراً، في مقابل حصولها على موقع متقدم في المنطقة مغطى بالآلة العسكرية الأمريكية، لكن الأهم من ذلك، هو أن آلية تحديد الأسعار التي تحكم بها الغرب سمحت بهامش ربح أكبر للدول المنتجة للخامات النفطية، إذ ارتفع سعر الخامات في 1974 إلى 60$ للبرميل بعد أن كان في السنوات العشر السابقة لهذه الاتفاقية في حدود 30$ وما دون. أي أن توافقاً من هذا النوع شكّل الأرضية الأساسية التي قامت عليها نهضة دول الخليج، وأمّن لها مورداً مالياً مهماً في مقابل خدمات واسعة في المنطقة، كان أبرزها تسليح وتدريب جماعات إسلامية الطابع في مواجهة الاتحاد السوفييتي حينها.

الخدمات المجانية سمةٌ للتراجع!

الميزات التي حصلت عليها السعودية من هذه العلاقة أخذت تتقلص تدريجياً، فرغم أن التغيرات الكبرى لم تظهر بشكلها الواضح إلا مؤخراً، لكن ما جرى في المنطقة منذ حرب الخليج الأولى بدأ يترك آثاره الثقيلة على المنطقة، وخصوصاً أن اليد الأمريكية كانت ضالعة بكل هذه الحروب وتبعاتها، فإلى جانب دور الكيان الصهيوني التخريبي الذي ساهم دائماً في زعزعة المنطقة وخلق فيها توتراً دائماً، لعبت السياسات الأمريكية دوراً تخريبياً أوسع، ليبدو واضحاً أن مشاريع، مثل: الفوضى الخلاقة لا يمكن لها أن تكون في مصلحة أيَ من دول المنطقة التي ستكون أولى المتضررين، وبدا ذلك واضحاً بعد الغزو الأمريكي للعراق، والفوضى واختلال التوازن الذي تلاه. فإن كانت الكفة في تلك اللحظة كانت لاتزال بالنسبة للسعودية تميل باتجاه واشنطن، لكن هذا لا يلغي احتمالية وجود قوى، رصدت- منذ ذلك الوقت- إمكانية حدوث تغيرات كبيرة في العقود القادمة، وأدركت أيضاً أن السياسة الخارجية ينبغي أن تأخذ هذا في الحسبان، حتى وإن لم تستطع إجراء التحول المطلوب فوراً.

لحظات مفصلية

اشتدت حرب أسعار النفط بعد أن استعادت روسيا شبه جزيرة القرم، فعلى الرغم من أنَّ السعودية تمتعت بقدرات تنافسية عالية تسمح لها بتحمل أسعار متدنية، إلا أنّ سياسة إغراق الأسواق بالنفط لم تحقق الكثير للرياض، في مقابل مكاسب سياسية كبيرة لواشنطن، التي اعتمدت على وزن السعودية في أوبك أملاً في تحميل روسيا تبعات اقتصادية لانهيار الأسعار، غير آبهة بتداعيات ذلك على اقتصاد السعودية، التي عانت ميزانيتها من عجز، كان آخر ما يحتاجه هو أسعار نفط متدنية. وخصوصاً أن حرب كسر العظم هذه امتدت لفترات أكبر من قدرات المنتجين على الاحتمال، ما دفع روسيا والسعودية للبحث عن أرضية للتفاهم جاءت على شكل «أوبك+» وهو ما مهد الأرضية لتفاهمات أوسع بين البلدين في السنوات اللاحقة.

الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، فالعلاقة بين الرياض وواشنطن أخذت تتطور نحو الأسوأ مدفوعة بجملة من المسائل الأخرى، فالولايات المتحدة وبغض النظر عن توجهات الإدارات المتعاقبة في العقد الماضي، باتت مضطرة لإدارة مواردها المتناقصة على وقع أزمتها بشكلٍ مختلف، ما دفع أصوات من داخل أمريكا للتقليل من جدوى التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً مع تعاظم الوزن الصيني في الشرق الأقصى، حتى أن إدارة ترامب كانت تناقش جدوى التزام واشنطن بالمادة الخامسة لحلف الناتو، التي تفرض على أمريكا الدفاع عن أعضاء الحلف الآخرين. ليظهر المشروع الاستراتيجي الأمريكي الذي يمكن تكثيفه بالحفاظ على أعلى مستويات من الفوضى بأقل انخراط أمريكي مباشر فيها، أي أن الدول التي كانت ضمن ملاءة واشنطن أدركت أنها ستكون مكشوفة في مواجهة عواصف قادمة، ما دفعها للبحث عن بدائل، ولم يكن من الصعب إيجادها، وخصوصاً أن القوى الصاعدة كروسيا والصين وفي إطار إمكانياتهما المتنامية، وهدفها في انتزاع فتيل الفوضى من تخومها، كانت أكثر مرونة واستعداداً للبحث عن الأرضيات مشتركة مع دول الفضاء المشتعل.

عدم موثوقية واشنطن وأوروبا في لعب دور الوسيط بين إيران والسعودية، تلك التي تحدث عنها تركي الفيصل إنما تنبع في الأساس من تعارض استراتيجية واشنطن مع أية توافقات من هذا النمط في المنطقة، وتعدّ اللحظة الحالية مواتية لدول الإقليم لتنفيذ المرحلة الأخيرة من التفافات يجري تحضيرها منذ زمن. فالنقلات السريعة التي تقوم بها دول كبيرة، مثل: السعودية وتركيا وإيران لا يمكن اجتزاؤها من سياق تطورها، وعليه لا يمكن النظر إليها إلا بوصفها تحوّلاً شاملاً ضرورياً تفرضه مصالح هذه الدول في هذه اللحظة، وخصوصاً أن الاستجابة البطيئة لحركة التاريخ كانت دائماً الخيار الأسوأ، الأهم من ذلك، أن تحركات بهذا الحجم لن تبقى حكراً على القوى الإقليمية الكبرى، فمن المتوقع أن تسرع دول أخرى الخطى في الاتجاه ذاته، تاركةً خلفها أولئك المتخلفين عن الركب، الذين سيجدون أنفسهم ضحية القراءات الخاطئة والحسابات الناقصة.

السلوك السعودي لا يُعدّ سابقة غير مفسّرة، بل هو استجابة للتحول والانزياح الاستراتيجي الكبير الحاصل، فلدى الصين وروسيا الكثير لتقديمه لحلفائهم الجدد في المنطقة، ويمكن لتوافقات كبيرة بين منتجي الخامات الأساسية وأكبر مستهلكين لها، أن تؤسس لعلاقة مصلحية استراتيجية تبنى في ظلها تفاهمات وضمانات متينة تبدد المخاوف الطبيعية المتبادلة بين القوى الإقليمية، وتؤسس الأرضية لمرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 1114