«حق النقض».. كمؤشر على توازنات القوى بعد يالطا

في شباط 1945، اجتمعت دول الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة، وبريطانيا في مدينة يالطا في القرم السوفيتية لمناقشة نتائج الحرب العالمية الثانية سياسياً. وجرى خلال المؤتمر تحديد مناطق نفوذ «الثلاثة الكبار» حسب الأوزان الجديدة، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، لتتم ترجمة هذه الأوزان في أوروبا، وبعدها في قرارات مجلس الأمن الذي أنشئ في تشرين الثاني من العام ذاته.

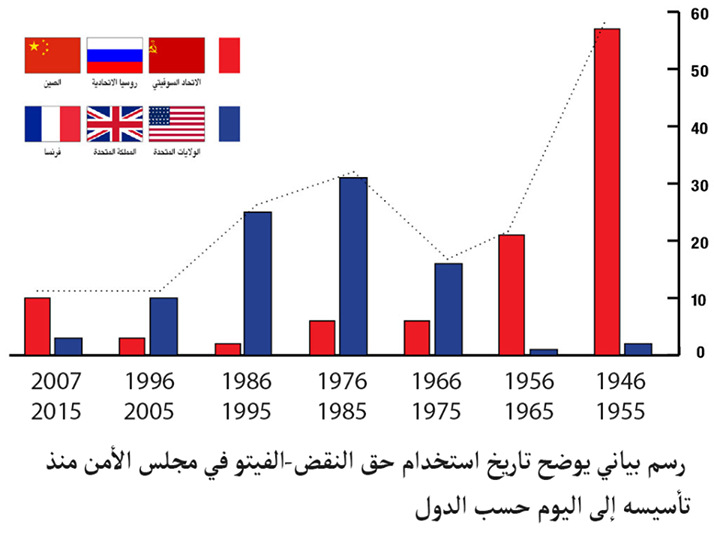

تتغير مواقف الدول، تبعاً لتغيرات موازين القوى الدولية، كما يتغير اللاعبون الأساسيون حسب تغيرات أوزانهم. يعتبر حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي أحد مؤشرات هذه التغيرات، بوصفه حق منح للدول العظمى، لتحدد خطوطها الحمر، ويضمن ألا تتعارض مصالح الدول الأخرى مع مصالحها الاستراتيجية. ويعد تاريخ استخدام هذا الحق أحد مؤشرات أوزان الدول ومناطق نفوذها في فترة محددة.

فيما يلي، سنستعرض آليات استخدام «الفيتو» منذ تأسيس مجلس الأمن إلى الآن.

بعد الحرب العالمية الثانية، ساد عالم متعدد الأقطاب، ليمثل المعسكر الاشتراكي- في فترة صعوده- مصالح الشعوب، معتمداً على وزنه العالمي الذي سمح له بفرض شروطه في الكثير من الأحيان.

سورية أول المستفيدين

كان أثر التوازن الدولي في تلك الفترة أثراً إيجابياً، انتفعت عبره الدول المستعمَرة كلها، من وزن المعسكر الاشتراكي، واستقلت بمساعدته. فكانت بدايات هذه المرحلة التاريخية، بالفيتو السوفيتي الأول الذي نالت عبره سورية استقلالها الناجز، حيث فرض هذا الفيتو انسحاب القوات الفرنسية كافة من البلاد. وكانت هذه بداية سلسلة طويلة، أعلنت فيها دولة وراء أخرى استقلالها عن الاستعمار، إلى أن انتهت حقبة الاستعمار القديم في العالم كله.

التراجع.. و«الانتعاشات»

تابع المعسكر الاشتراكي طريقه، لترسيخ عالم متعدد الأقطاب، واستخدم «الفيتو» حول انضمام بعض الدول لمجلس الأمن، مساهماً في الحد من التسلح وانتشار الأسلحة النووية. وامتد نشاط هذا المعسكر على رقعة جغرافية واسعة، فعالج قضايا طالت إسبانيا والبرتغال والكويت وليبيا، فضلاً عن شرق آسيا في اليابان وكوريا وفيتنام وغيرها الكثير من الدول.

يظهر في الجدول التالي، بداية انحسار استخدام الفيتو الذي سبق فترة تبدل الأوزان الدولية، حيث شكل تراجع الاتحاد السوفييتي الذي انتهى بتفككه في عام 1991 فراغاً ملأه المعسكر الرأسمالي، الذي بدأ بمرحلة «انتعاش» مرحلية، جرّت معها المآسي والويلات والحروب والنزاعات في العالم، وساد التبادل اللامتكافئ بين المراكز الرأسمالية وشعوب العالم، التي نهبت خيراتها بشكل منهجي.

قادت الإمبريالية الأمريكية هذه المرحلة، وأصبحت فيها «الآمر الناهي» في أغلب القضايا الدولية، وانتقل العالم إلى الأحادية القطبية، حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لتغطية عملياتها العسكرية في العالم، ولمنع معظم القرارات ضد الكيان الصهيوني، فيما انحصر تأثير روسيا والصين في تلك الفترة إما على القضايا التي تخصهما بشكل مباشر، أو قضايا تقع في محيطهما الحيوي الذي أخذ نفوذهما فيه يصبح أقل تأثيراً.

نهوض روسيا والصين

بدأت إرهاصات الصعود الروسي- الصيني في مجلس الأمن في عام 2007، عبر استخدام الفيتو المزدوج ضد قرار دولي حول بورما. حيث اعتبر الروس والصينيون أن الوضع هناك هو شأن داخلي رغم أنهم لم ينكروا وجود مشاكل سياسية واقتصادية وانسانية واضطهاد لأقليات دينية، لكن، وحسب مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين «فالوضع في هذا البلد لا يمثّل تهديداً للسلام أو الاستقرار في العالم».

واعتبرت قناة «BBC» الإعلامية، في أحد تقاريرها، هذا الفيتو المزدوج «صفعة لواشنطن». وتلا ذلك، فيتو مزدوج آخر في 2008، منع مشروع قرار تقدمت فيه مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تحت الفصل السابع في زمبابوي، وصولاً إلى الفيتو المزدوج الأكثر شهرة في 2011، والذي أعاق قراراً ضد سورية، تقدمت فيه مجموعة من الدول منها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكان قراراً خاضعاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أعقبه أكثر من فيتو حول مشاريع قرارت تخص سورية وأوكرانيا. لتكشف الفيتوات الستة المزدوجة الروسية- الصينية الازدياد الحاصل في الوزنين الروسي والصيني، ومن خلفهما منظومة «بريكس» بما تملكه من إمكانات كبيرة للعب دور مهم على الصعيد العالمي، وصولاً إلى كسر الأحادية القطبية والهيمنة الأمريكية.

قوى الحرب والسلام

يجري الترويج دائماً إلى أن الدول الصغيرة ضحية للتوازنات الدولية المتقلبة، إلا أن هذه النظرة السريعة سالفة الذكر، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبين أن هذا التوازن كان له الدور الأهم في تحطيم الاستعمار القديم، حيث لا يمكن إغفال وجود المعسكر الاشتراكي، بقيادة الاتحاد السوفييتي، الذي كان نصيراً للشعوب وحركات التحرر، والأهم، أنه كان المنتصر في الحرب العالمية الثانية، ما مكنه من المشاركة في صياغة قواعد اللعبة في المؤسسات الدولية فيما بعد.

أما اليوم، يصر البعض على النظر إلى الظاهرة من سطحها، دون فهمها بالعمق، ليعتبر أن ما يجري اليوم هو صراع بين دول رأسمالية في سبيل مصالحها، دون أن يكلف نفسه عناء فهم جوهر ومحددات هذا الصراع، ودون أدنى معرفة بمصالح هذه الدول الرأسمالية فعلياً.

في شباط 1951، أكد ستالين أن «الصراع بين الدول الرأسمالية هو صراع حتمي، ولا يمكن بشكل من الأشكال إغفال هذا الصراع الذي قد يأخذ شكل حروب عالمية ونزاعات كبرى مدمرة»، وأدرك أيضاً ما مفاده: «سيكون هناك، في المستقبل، قوى تناضل في سبيل السلام، وقد تنجح هذه القوى في بعض الأحيان، وهذا جيداً جداً ومهم، لكن هذا النجاح نجاح مؤقت، ما لم تندار هذه القوى لمواجهة الإمبريالية، التي تعد المسبب الأساسي لكل هذه الحروب، وقبل أن تدرك أن النضال في سبيل السلام يمر حتماً عبر النضال ضد الرأسمالية».

ما نشهده اليوم من حدة في الانقسام بين المركز الإمبريالي الغربي، وبين القوى الرأسمالية الصاعدة، المتمثلة في «دول البريكس» التي تدافع اليوم، قبل كل شيء، عن وجودها ومصالحها الوطنية في وجه الإمبريالية، يعني أنها تملك خياراً وحيداً: منع و«إطفاء الحرائق» التي يفتعلها المركز الإمبريالي مع ازدياد أزماته، وهذا ما يعزز احتمالات تحول معركة السلام هذه إلى معركة ضد الرأسمالية نفسها.

علاء أبوفرّاج

علاء أبوفرّاج