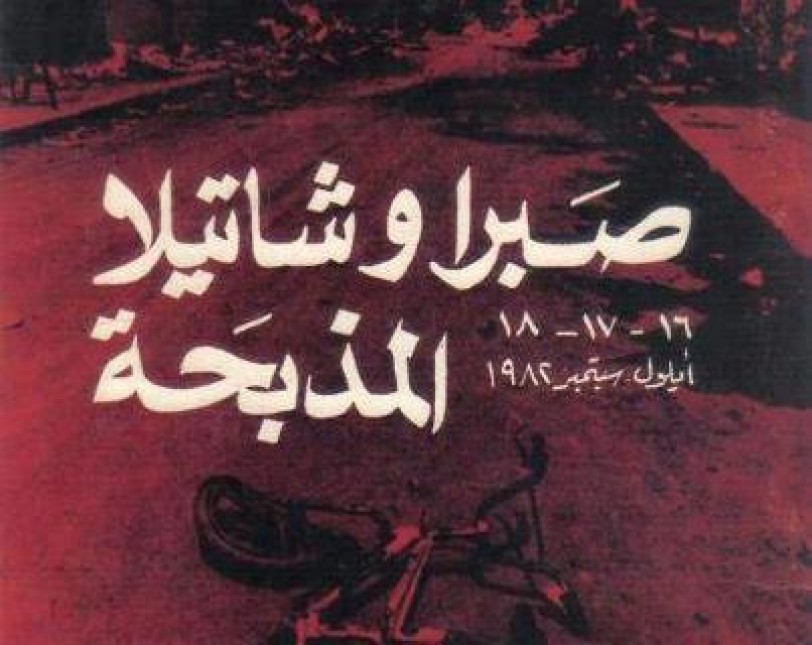

«صبـرا وشـاتيـلا» بعـد خمسـة وعشـريـن عـامـاً

ضحايا المجازر لا يُقتلون، فقط، يوم يُقتلون، تلك هي المرة الأولى؛ إنهم يُقتلون في كل مرة تعجز فيها الأصوات الحرة عن الجهر بالحق والحقيقة، وعن إدانة القتلة.. وتلك هي المأساة الكبرى، مأساة الضحايا الأحياء، الذين يحملون في ذاكرتهم، وفي وجدانهم، وفي عيونهم، رسالة ضحاياهم الراحلين.

مجزرة صبرا وشاتيلا ليست واحدة من أبشع مجازر القرن العشرين، فحسب، وليست مجرد رقم على لائحة المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب؛ سرها في أنها مأساة لم يُسدل الستار عليها بعد، وهو لن يُسدل ما دام الأحياء من أبنائها يعيشون كوابيسها، يتنقلون ويسافرون ويعملون ويتزوجون وينجبون، لكنهم ـ بوعي منهم أو بلا وعي ـ يكتشفون أن مجزرة صبرا وشاتيلا هي التي تقود حياتهم، بعد أن ظنوا أن بعض النجاح هنا أو هناك، أو أن الإقامة في بلد يبعد آلاف الأميال عن أرض المجزرة، قد تنسيهم عذاباتهم؛ هؤلاء هم الضحايا الأحياء.

كانت ساعة البداية في «صبرا وشاتيلا»، مع غروب يوم الخميس في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر سنة ,1982 وكانت النهاية ـ إن تكن للمجازر من نهاية ـ الساعة الواحدة في عز الظهيرة من يوم السبت في الثامن عشر من الشهر نفسه. وبلغة الساعات، فالمجزرة امتدت ثلاثاً وأربعين ساعة متواصلة.

كان ليل «صبرا وشاتيلا» قد تحول إلى نهار نتيجة الإنارة الإسرائيلية المتواصلة بالمدفعية وبالطائرات، كما تحول مخيمها وأحياؤها الشعبية إلى «جزيرة» مستباحة لميليشيات «القوات اللبنانية» وغيرها من الأحزاب والميليشيات المؤازرة لها، وقد أحاط بهذه «الجزيرة» جيش الدفاع الإسرائيلي؛ غير أن عناصر هذا الجيش تصرفت وكأنها أشبه بعناصر فرقة مسرحية، تقوم بتنفيذ التعليمات التي تتلقاها صراحة أو ضمناً من المخرج أرييل شارون ومساعده رفائيل إيتان، وملخص التعليمات أن عليها أن تحيط بمسرح شاتيلا من كل جانب وكل منفذ، وعلى سطوح كل بناء مرتفع، وأنه مهما حصل، فهي لا يجدر بها أن ترى، أو تسمع، أو تشهد!

كثيرون من الإسرائيليين المحاصِرين كانوا يعلمون جيداً بما يجري من قتل للعائلات وللصغار وللكبار، ومن عمليات تعذيب وخطف، ومن دفن للأحياء، ومن طمس لمعالم المجزرة بالبولدوزرات.. ومنهم من أرسل التقارير، غير أن التقارير لم تصل إلى القادة العسكريين والسياسيين الكبار الذين يعرفون جيداً أحكام القوانين الدولية، فالمسؤولية الجنائية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكول الأول (1977)، تقع على عاتق المسؤولين المحتلين الذين يثبت أنهم كانوا يعلمون، أو أنهم كانوا يجب أن يعلموا، بأن هناك جرائم كانت ترتكب بشكل منظم، وبأنهم كانت لديهم السلطة للتدخل من أجل منع الممارسات الإجرامية.

من مهازل التاريخ أن يصدق العالم أن قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على علم بما يجري، كما ورد في التقرير الإسرائيلي الرسمي (تقرير كاهان)، الصادر في شباط/ فبراير سنة ,1983 وهو التقرير الذي اشتهر بأنه رمز للديموقراطية في إسرائيل!

اليوم.. وبعد خمسة وعشرين عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا لم يحاكَم المجرمون القتلة الذين قاموا بارتكابها من عناصر الميليشيات اللبنانية، كذلك لم يحاكَم أحد من الإسرائيليين الذين قاموا بحماية المجرمين القتلة وتسهيل مهماتهم!! غير أن أصحاب الضمائر الحية، تكلموا.

***

في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاً، ثم يتكلم القتيل، ثم يتكلم القاتل.

وتكلم الموت أولاً.. تكلم طويلاً في مرحلة رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا وأشلاء الضحايا، فمنذ منتصف يوم السبت في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر أصبحت «صبرا وشاتيلا» البقعة الأكثر شهرة في العالم، وراحت وسائل الإعلام العالمية تنقل المشاهد والتفاصيل والشهادات. في تلك الأيام لم يكن في استطاعة أحد أن يمنع أحداً من الكلام أو الصراخ أو البكاء الهستيري، فمرحلة «المنع» و«القمع» تلت مرحلة انفضاض مسرح الجريمة من المراسلين والمصورين الأجانب، مباشرة.

كانت الصور أكثر بلاغة من الكلام، فأبدعت المصورة الأميركية مايا شون، كما أبدع المصور الياباني ريوشي هيروكاوا، وتميز هذان بحرصهما المستمر على عرض صورهما في المعارض والمحافل الدولية حتى يومنا هذا.

أمّا التقارير والمقالات في الصحافة العالمية، فكانت الفصل الأول في سفر المجزرة. كان من أبرزها مقالات روبرت فيسك، وكارل بوكالا، وتوماس فريدمان، ومارك فاينمان، وراي ولكنسون، وكولن كامبل، ولورين جينكينز، وزئيف شيف؛ أمّا شهادة جان جينيه: «أربع ساعات في شاتيلا»، فتستحق أن يطلق عليها شهادة العصر، لبلاغتها، وفلسفتها، وإنسانيتها، وعمقها، وتحليلها الذي لا يصدر إلاّ عن عقل جبار، ووجدان مرهف؛ هكذا راح يصف الحب والموت وهو يقف أمام ضحية:

«الحب والموت. هاتان الكلمتان سرعان ما تقرن الواحدة بالأخرى كلما كُتبت إحداهما. كان عليّ أن أذهب إلى شاتيلا لأدرك فحش الحب وفحش الموت. في الحالتين ليس لدى الجسد شيء أكثر ليخبئه؛ الأوضاع، التعرجات، الإيماءات، العلامات، حتى الصمت، يخص هذا العالم وذاك. كان جسد رجل بين الثلاثين والخامسة والثلاثين من العمر ممدداً ووجهه إلى أسفل. كأن الجسد كله لم يكن شيئاً غير مثانة على شكل رجل، انتفخت هكذا من الشمس، ومن التحلل الكيماوي، حتى التصق السروال به بشكل محكم وكأنه سيتشقق عند الردفين والفخذين. الجزء الوحيد من الوجه الذي تمكنت من أن أراه كان بنفسجياً وأسود. وقليلاً فوق الركبة تستطيع أن ترى جرحاً في الفخذ تحت القماش الممزق. سبب الجرح: حربة، أو مدية، أو خنجر؟ الذباب متجمع على الجرح ومن حوله. رأسه كان أكبر من بطيخة، بطيخة سوداء. سألت عن اسمه؛ كان مسلماً».

من هو؟” فلسطيني، أجابني رجل في نحو الأربعين من عمره بالفرنسية...”.

باللغة العربية، كانت المقالات الموقعة أندر من قطرات الماء في صحراء، لكن هذا لا يلغي أهمية القلائل الذين تصدوا للكتابة وجمع الشهادات، فكان منهم زكي شهاب وليلى شهيد برّادة ومنى سكرية. وفي الذكرى الرابعة للمجزرة يوم كان الصمت يسود لبنان كله، كان إلياس خوري أول من كسر أجواء الصمت على صفحات «السفير».

سرعان ما انتقل «الموت» من عالم المقالات إلى عالم الكتب بلغات متعددة، إذ شهدت الأعوام الأولى غزارة في الإنتاج لم تشهدها الأعوام اللاحقة. فقبل انتهاء سنة 1982 كان أمنون كابليوك أصدر كتابه الصغير «صبرا وشاتيلا: تحقيق حول مجزرة»، وهو من أكثر المراجع دقة؛ وفي السنة التالية أصدر آبي فايسفيلد كتابه «صبرا وشاتيلا: أوشويتز جديدة»؛ أمّا كتاب المحامي الأميركي فرانكلين لامب: «المسؤولية القانونية الدولية عن مجزرة صبرا وشاتيلا»، فأضحى مرجعاً قانونياً بارزاً، كما أضحت الصور التي التقطها لمقر القيادة الإسرائيلية المؤقت وللأمكنة القريبة قبل أن تحدث فيها أية تغييرات، وثيقة دامغة تؤكد معرفة الإسرائيليين بما كان يجري؛ ثم أصدر إيلان هاليفي، سنة ,1984 كتابه «إسرائيل: من المجازر إلى إرهاب الدولة»، ويغني عنوان الكتاب عن شرح مضمونه، وهاليفي هو المتميز بالتحليل الدقيق.

هناك الكثير من الكتب التي احتوى بعض فصولها عن صبرا وشاتيلا، فقبل انتهاء سنة 1982 صدر كتاب جاكوبو تيمرمان «الحرب الأطول: إسرائيل في لبنان»؛ والكاتب روسي يهودي ولادة، وأرجنتيني نشأة، وإسرائيلي موطناً، وكان دفع بكتابه إلى المطبعة قبيل حدوث المجزرة، ثم عاد وأضاف فصلاً أخيراً عنها، تساءل فيه:

«لماذا يعجز الإسرائيليون عن إدراك المستوى الإجرامي العالي في حملة جيشهم ضد الشعب الفلسطيني؟ ... ما هو الشيء الذي حوّلنا إلى مجرمين على هذه الدرجة من الكفاءة؟

«أنا أخشى أننا في لاوعينا الجماعي، ربما نحن لا نرفض بشكل كلي إمكان إبادة الشعب الفلسطيني...».

في العامين الأولين بعد المجزرة كانت أبرز الكتب: «معركة بيروت: لماذا غزت إسرائيل لبنان؟» لميشيل جانسن، و«المثلث الحاسم: الولايات المتحدة، إسرائيل والفلسطينيون» لناعوم تشومسكي، و«المضيّ حتى آخر الطريق: أمراء الحرب المسيحيون، المغامرون الإسرائيليون، والحرب في لبنان» لجوناثان راندال، و«الصراع النهائي: الحرب في لبنان»، لجون بالوك.. وغيرها كثير.

كذلك كانت مرحلة الأعوام الثلاثة الأولى غنية بالمؤتمرات والتحقيقات «القضائية»، وقد عقدت في كل من: نيقوسيا؛ أوسلو؛ أثينا؛ طوكيو؛ وبون. ونشرت الشهادات والتقارير التي قدمت إلى هذه المؤتمرات في مجلدات، وتم تصوير بعضها على شرائط فيديو، كالشهادات التي قدمت إلى اللجنة القضائية المؤلفة من دول اوروبا الشمالية، في أوسلو، وما زالت «محكمة أوسلو» التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر ,1982 هي الأهم في «أرشيف الغزو الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا»، وذلك لاتباعها أدق الأصول في استجواب الشهود. أمّا أكثر التحقيقات شهرة فكان تحقيق اللجنة الدولية التي أرسلت موفديها إلى لبنان للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في اجتياحها للبنان، خلال صيف ,1982 واشتهر تقريرها باسم رئيس اللجنة القاضي ماك برايد، وتميز «تقرير ماك برايد» في إدانته للجانب الإسرائيلي.

أمّا الدور الأكبر فكان لنشرات الأنباء على شاشات التلفزة العالمية حين راح مراسلوها ينقلون إلى العالم أحداث المجزرة المروعة، وما كان مثل هذه الأجواء ليتوفر في مجزرة دير ياسين، ولا في سواها من المجازر السابقة. وهذا ما فتح أعين الصهاينة على أهمية التوثيق المرئي والمسموع بالنسبة إلى «الهولوكوست»؛ فهم، على الرغم من إصدارهم أكثر من كتاب جديد شهرياً عن الهولوكست، وبتواصل، طوال العقود السابقة، فقد باشروا ـ فقط منذ صيف 1982 ـ بتسجيل مقابلات مطولة مع الناجين من الهولوكوست، ومسجلة على أشرطة فيديو، وكانت هذه الأشرطة منطلق «أرشيف الهولوكست» الذي افتتحته جامعة ييل الأميركية، بعد عام.

***

توقفت الكتابة عن «صبرا وشاتيلا» إلى حدود النسيان بعد ثلاثة أعوام أو أربعة على الأكثر من الحدث المروع؛ غاب زخم المقالات والأفلام الموثقة، وغابت الكتب، ونكاد نقول غابت الأحاديث.

وحدهم أهل صبرا وشاتيلا ما كان ممكناً لهم أن ينسوا ما حدث. كانوا يفضلون النوم في الملاجئ حتى بعد أن عادت بيروت إلى الحياة من غير قصف ولا اعتداءات. استمروا يخافون الأشباح، فالموت جماعة أيسر قليلاً من الموت فرادى.

غير أن الموت ما عاد هو الموت. والحياة ما عادت هي الحياة. كل شيء تغير.

في تلك الأعوام الصعبة الأولى، وبينما كان كل شيء يتغير، كنت أقوم بتدوين شهادات الناجين من المجزرة، من ذوي الضحايا، ومن الشهود، وكانت السلطات العليا تحرّم ذكر كلمة «المجزرة»، لكنه على الرغم من ذلك، بقيت هناك عدة طرق ووسائل لإجراء المقابلات، فأهل المنطقة تعاونوا معي تعاوناً مذهلاً. صحيح أن الكثيرين تكلموا في المرحلة الأولى يوم كانت أشباح الموت، ورائحة الموت، وبولدوزرات الموت، هي الطاغية على مسرح شاتيلا، لكنهم تكلموا في ذهول، ومنهم من كان يصرخ ولا يتكلم. أمَا بعد ذلك، فهم راحوا يتكلمون بألم شديد، لكنه مصحوب بوعي عميق أيضاً. يا إلهي، كم كانوا بأمس الحاجة إلى من يستمع إليهم في زمن القهر.

انتهيت في منتصف الثمانينيات من مشروع التاريخ الشفهي، ومن مشروع الدراسة الميدانية، كذلك انتهيت من جمع ما أمكن من وثائق، وخصوصاً لوائح الأسماء التي كانت من أولى المحرمات. لكنني ما أن انتهيت من ذلك حتى وجدتُ نفسي أكتفي بحفظ الملفات والأشرطة في أكثر من مكان، كي أعود إليها مستقبلاً، أو يعود إليها غيري. كنت أشعر وكأن مهمتي الرئيسية قد انتهت، وهي مهمة التوثيق.

غير أن «صبرا وشاتيلا» بقيتْ إلى جانبي، في أعماقي، في أيامي، وبقيتُ على تواصل مع أم علي، وأم زينب، وأم أحمد، وأم ماجد، وسهام، وخديجة، وأحمد، ومنير. لم تنقطع الزيارات، ولم تتباعد الذكريات. ومن خلال تواصلي مع الأحباء هؤلاء، ومع غيرهم، كنت أدرك جيداً أن «صبرا وشاتيلا» ما زالت تمشي وراء ماضيها، وقد تعيش أيامها، لكنها لا تحيا.

لسنا في صدد الحديث عن العذابات التي عانى منها مخيم شاتيلا في الأيام الدامية المعروفة بـ «حرب المخيمات» ما بين سنتي 1985 و,1987 ولا عن التحولات الديموغرافية التي أعقبتها، وخصوصاً بالنسبة إلى نزوح الفلسطينيين إما إلى مكان آخر في الداخل، حتى لو كان من «الحرش» المقابل لمستشفى عكا إلى قلب مخيم «شاتيلا»، أو إلى خارج لبنان كله، وخصوصاً نحو الدول الإسكندنافية.

قالوا إن الزمان تغير. وإن الحكم في لبنان تغير. وأقفلت صفحة «الحروب الداخلية»، أو «الحرب الأهلية»، او «حروب الغير على أرضنا»، وأصبح لبنان منذ سنة ,1989 يعيش مرحلة ما بعد «الطائف»، وارتفع الشعار «عفا الله عمّا مضى».. أمّا بالنسبة إلى «صبرا وشاتيلا» فلم يكن هناك أي اعتراف بما جرى، كي يكون هناك عفو من الله سبحانه وتعالى، أو من عبيده المقهورين؛ ما كان هناك سوى الاستمرار في سياسة التعتيم، أو التجاهل في أحسن الحالات. وهكذا.. استمرت غياهب النسيان تطوق المكان، وتقضي على حقوق الإنسان، حتى انتهى القرن العشرون، أو كاد.

غير أنه كان هناك بعض الأصوات الحرة التي تذكرت «صبرا وشاتيلا» بين سنة وأخرى، وكان من رموزها الطبيبة البريطانية سوي شاي آنج، ابنة سنغافورة، وهي التي عاشت أيام مستشفى غزة الصعبة، وأجرت آخر العمليات الجراحية حتى اقتحامه صباح اليوم الأخير؛ وهي الطبيبة التي أحبها الفلسطينيون كثيراً وأطلقوا عليها لقب «الدكتورة الصينية». ففي عز سنوات الصمت والنسيان، في سنة ,1989 أصدرت الدكتورة سوي كتابها الرائع من لندن بعنوان: «من بيروت إلى القدس». كذلك كان من رموز الأصوات الحرة، ومن لندن أيضاً، صوت روبرت فيسك في مقاله المدوي: «خمسة عشر عاماً بعد حمام الدم: العالم يدير ظهره».

ثم كانت المفاجأة الكبرى.

في الذكرى الثامنة عشرة لصبرا وشاتيلا، في أيلول سنة ,2000 فوجئت بيروت بقدوم وفد إيطالي لإحياء ذكرى «صبرا وشاتيلا».

بلا مقدمات، وبلا سابق إنذار، هبط أعضاء الوفد في مطار بيروت الدولي، وراحوا يقابلون الرؤساء الثلاثة، والمسؤولين، ويزورون الأهالي المعذبين الذين راحوا يتحدثون من جديد عن ضحاياهم، عن مأساتهم، وعن حياتهم اليومية، وكان يكفيهم أن يستمع إليهم أعضاء الوفد ورئيسه ستيفانو شياريني، الكاتب اليساري التقدمي في صحيفة «إل مانيفستو». لم يحلم الضحايا الأحياء بأن الزيارة سوف تصبح تقليداً سنوياً، وبأن الأصدقاء الجدد، من كتاب وفنانين ونواب ومخرجين ومناضلين، من أمثال مونيكا ماوري، وستيفانيا ليميتي، وموريتسيو مسولينو، وأنّا أسوما، لن يتخلوا عنهم.

على مدى الأعوام السبعة الماضية، تكررت الاحتفالات بذكرى صبرا وشاتيلا، وجاءت وفود أخرى كبرى من فرنسا، ومن إسبانيا، وجاء كثيرون من مناصري الحرية وحقوق الإنسان، من ألمانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان.. وما عادت مهمة الاحتفالات بحد ذاتها، ولا حتى المسيرات وإضاءة الشموع، فالمهم هو الشعار الذي تحول إلى نهج وبرامج عمل: «كي لا ننسى صبرا وشاتيلا»؛ أمّا الأكثر أهمية فهو الصداقات التي تجذرت، والمحبة التي تعمقت.

في سنة 2001 تذكر التلفزيون البريطاني BBC «صبرا وشاتيلا» في برنامج «بانوراما»، وعرض فيلماً وثائقياً بامتياز، عنوانه: «المتهم»، وفيه وجه الاتهام إلى شارون. وبادرت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية بإرسال مندوب خاص من كبار مراسليها، بيير بان، لتغطية «صبرا وشاتيلا» في ذكراها العشرين، وصدر مقاله بعنوان: «عشرون عاماً بعد المذابح في صبرا وشاتيلا: الماضي يبقى دائماً حاضراً»، في أيلول سنة ,2002 وتناقلت الصحف الأوروبية مقتطفات منه باللغات المتعددة. وفي السنة نفسها، أصدرت الكاتبة الإيطالية، وعضو الوفد الإيطالي لإحياء ذكرى صبرا وشاتيلا، ستيفانيا ليميتي، كتابها عن «مذبحة الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا»، وتضمن مقالات لكتّاب أحرار.

«صبرا وشاتيلا» بعد خمسة وعشرين عاماً (2)

وأخيراً.. حملت بداية القرن الواحد والعشرين أملاً لأهالي الضحايا من خلال الدعوى التي رفعها ثلاثة وعشرون ناجياً وناجية من المجزرة ضد شارون وضد عاموس يارون وكل من يظهره التحقيق، بواسطة المحامين الثلاثة، شبلي الملاط المحامي اللبناني، ولوك والين وميشيل فيرهيغي المحاميين البلجيكيين، واستند المحامون إلى القانون البلجيكي الصادر سنة ,1993 والمعدل سنة ,1999 وهو القانون المتعلق بمعاقبة الانتهاكات الخطرة للحقوق العالمية للإنسان؛ وتألفت في بيروت لجنة لمساندة الدعوى ضد شارون، برئاسة رفعت صدقي النمر، وبذل المحامون ورئيس اللجنة وأعضاؤها كل الجهود الممكنة، غير أن كل شيء توقف لأسباب تعود إلى صلاحية المحكمة، والضغوط الأميركية والإسرائيلية التي تعرضت لها بلجيكا بسبب هذه الدعوى. وتبقى أهمية المحاولة في كونها فتحت الباب لمحاكمة دولية، في أي بلد على هذه الكرة الأرضية، تسمح قوانينه بذلك.

وتحقق الأمل بهذه المحاكمة، حتى لو لم يكن لأحكامها الأثر المبرم، كما كانت محاكمات نورمبروغ، مثلاً، حين أقام اتحاد المحامين العرب محاكمة دولية لمجرمي الحرب: الرئيس الأميركي جورج بوش (الابن)، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ووزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون، في الثالث والرابع من شباط/ فبراير ,2006 وترأس المحاكمة التي جرت فعالياتها في مقر اتحاد المحامين المصريين بالقاهرة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد، الذي فرضت شخصيته القوية الهادئة، وثقافته الواسعة، ومتابعته الدقيقة لكل كلمة، جواً من الهيبة والوقار أعاد إلى الجمهور المحتشد في القاعة الثقة بقدرة الإنسان المقهور المضطهد على أن يجد مكاناً له تحت الشمس؛ وكان من أبرز المحامين في فريق الادعاء المحامي المغربي خالد السفياني (الأمين العام للمؤتمر القومي العربي لاحقاً)، أمّا مهمة الدفاع فقام بها المحامي المصري عبد العظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الذي أبدع في الدفاع القانوني الذي لا بد منه، غير أن أصابع الاتهام كانت جلية بين كلماته. وغني عن القول بأن شهادات الشهود الذين جاؤوا من أقطار عربية وغربية متعددة تميزت بتنوعها ودقتها، وأن الحكم النهائي صدر بالإدانة.

في الأعوام الأخيرة حصل التطور الأكثر أهمية على الصعيد المحلي، فقد تحولت أرض المجزرة المهملة إلى مزار تحيط به الأشجار والورود. ولم يكن التطور مفاجئاً، فمن حسن حظ منطقة شاتيلا أنها تقع في نطاق بلدية الغبيري، وهي البلدية التي أخذت على عاتقها الحفاظ على «المقبرة الجماعية» وتحويلها إلى مزار يقصده الزائرون. هذا ما وعد به رئيس البلدية، محمد سعيد الخنساء، وأعضاء المجلس البلدي، وهذا ما وفوا به. ولعلها كانت أول بادرة وفاء للضحايا من جهة لبنانية مسؤولة.

***

بعد عشرين سنة من الأيام الدامية الثلاثة كنت قد استكملت كتابة الفصول وإعداد الملاحق لكتابي: «صبرا وشاتيلا: أيلول 1982»، وقامت بنشره «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»، بالعربية، سنة ,2003 و«بلوتو برس»، بالإنكليزية، سنة .2004 وإني لأعترف بأنه ما كان ممكناً لي أن أتصور طوال الأعوام السابقة بأن الكتاب سوف يُنجز، وبأن الحلم سوف يتحقق، وبأن الكتاب سوف يصدر. وما زالت ليالي الأرق، والعقبات التي ليس سهلاً إحصاؤها، تلاحقني. والكتاب يجمع بين نهج التاريخ الشفهي ونهج الدراسة الميدانية والإحصائية، لكنه لعل من أهم ما تضمنته لوائح الأسماء التي تنشر لأول مرة، وهي تستند إلى سبع عشرة لائحة تنتمي إلى ثلاثة أنماط من اللوائح: اللوائح التي تم جمعها مباشرة على أرض المجزرة أو في المقابر؛ اللوائح التي جمعت في الأشهر التي تلت المجزرة؛ اللوائح من مصادر رسمية ودراسات ولجان قضائية حتى نهاية القرن العشرين؛ وقد بلغ مجموع الضحايا بالأسماء الموثقة 906 ضحايا، و484 مخطوفاً ومفقوداً. وهكذا، بلغ مجموع الأسماء 1390 اسماً لضحايا شهداء، ولمخطوفين لم يعد منهم أحد، ولمفقودين لم يُعثر على أحد منهم. وهذا رقم يفوق إلى حد الضعف تقريباً الرقم التقديري الذي تبناه تقرير كاهان استناداً إلى معلومات الجيش الإسرائيلي، وهو ما بين 700 و800 ضحية.

أمّا العدد التقديري فتوصلتُ إليه من خلال أكثر من منهج إحصائي وتحليلي، كان أبرزها التقدير العام لأعداد الضحايا استناداً إلى الأعداد المتداولة للذين دفنوا في المدافن، أو في القبور الجماعية، أو في حفر الموت، أو للذين قضوا تحت الأنقاض، وقد تم التوصل إلى أن الحد الأدنى للضحايا هو 3500 ضحية.

أمّا بالنسبة إلى ما جاء في «تقرير كاهان» بأن عدد النساء كان 15 أنثى فقط، فقد أثبتت الدراسة الميدانية أن عدد النساء كان أكثر من ربع الضحايا، كما أثبتت لائحة الأسماء الموحدة من مختلف المصادر وجود أكثر من مئتي أنثى، والعدد تحديداً .201 أمّا بالنسبة إلى عدد الأطفال الذين اكتفى تقرير كاهان بأنه 20 طفلاً فقط، فقد أثبتت الدراسة الميدانية أن عدد الضحايا الأجنة التي لم تولد بعد، وعدد الضحايا الأطفال ما بين العام الأول والثاني عشر، بلغ 95 ضحية من 430 ضحية، أي بنسبة 23٪ من مجموع الضحايا.

صحيح أن مرتكبي «صبرا وشاتيلا» نجحوا في قتل السكان، لكنهم فشلوا في قتل الإنسان.

***

تواصلت ذكرى «صبرا وشاتيلا» مع الضحايا الأحياء، وما عاد هؤلاء يؤدون دور الراوي للحدث، أصبحوا هم الحدث، هم الصلة، هم الهدف، وأصبح لكل منهم حكاية عمرها اليوم خمسة وعشرون عاماً.

من حكايات هؤلاء أتوقف عند حكاية الفتى منير، ابن الثانية عشرة، يوم حدث ما حدث.

كان منير مع أمه وأخواته وإخوته في ملجأ أبو ياسر، وقد قتلوا جميعاً، قتلت أمه زهرة وأخواته عايدة وفادية وإيمان وأخوه معين في العراء قرب محطة البنزين، في الليلة الأولى، وقتل أخوه الجريح مفيد في صباح يوم الجمعة، في مستشفى عكا؛ أمّا هو، فوحده نجا من الموت بعد أن حاولوا قتله ثلاث مرات، فالله سبحانه وتعالى أراد له الحياة.

قابلته أول مرة بعد ثمانية أشهر من المأساة. لم يجبني منير عن سؤال واحد. كنت أعرف مأساته لكثرة ما تحدثت الصحف والناس عنها، ولو فكرت لحظة بعدد المقابلات الصحفية التي تكلم فيها منير أو التي لم يتكلم فيها، كهذه، لما طلبت الحديث معه. أمّا في ذلك اليوم فعرفت تفصيلات أكثر من الجار الذي رافقه، عرفت كيف كان على منير أن يتظاهر بالموت حتى يعيش، وكيف بقي طوال الليل إلى جانب أمه وهو لا يعلم يقيناً أنها رحلت عنه إلى الأبد، كما لا يعلم إن كان سوف يتمكن من الهروب في اليوم التالي.

أجابني منير عن السؤال الأخير فقط، وكان السؤال عنه حين يكبر: هل سينتقم؟ أم يعفو؟ أم ماذا؟ قال بصوت عال جريء:

«لأ. لأ. أنا ما ممكن أنتقم بقتل الأطفال زي ما قتلونا. شو ذنبهم الأطفال؟»

يوم قابلت الطبيب البريطاني بول موريس، في ربيع ,1983 وهو من أطباء مستشفى غزة، قال: «منير كان يبتسم قليلاً أحياناً، ويلعب الفوتبول أحياناً، لكنه لا يستجيب بعفوية كما يستجيب من هم في عمره، إلاّ أحياناً أيضاً». ثم ضرب الطبيب بيده على الطاولة: «يجب أن يُنقذ الفتى. يجب أن يخرج من المنطقة ولو إلى حين، حتى يسترد نفسه». وغادر منير المنطقة فعلاً بعيداً حتى الولايات المتحدة، بمساعدة الممرضة الأمريكية إلين سيغل، وغادر معه شقيقه الأكبر نبيل، وهما الناجيان الوحيدان من أسرة أحمد موسى محمد.

قابلت منير للمرة الثانية في نيو جرسي بعد خمسة أعوام، وكان أصبح شاباً مفتول العضلات، وصاحب ابتسامة حلوة؛ وقابلته في نهاية القرن العشرين، في واشنطن، وكان أصبح رجلاً يعارك الحياة وتعاركه؛ ثم في لبنان في أيلول ,2000 ورحنا معاً نمشي على شارع شاتيلا الرئيسي، حيث مشى آخر مرة مع أمه وأخواته وإخوته والعشرات من النساء والأولاد.

لمّا وصلنا بالقرب من ساحة المقبرة الجماعية، مقبرة شهداء صبرا وشاتيلا، تكلم منير بصوت منخفض متقطع وهو مستمر في مشيته، تكلم من تلقاء نفسه، تكلم عن موضوعين ما كان سهلاً التوصل إليهما من شهود عيان طوال تلك السنين، تكلم عن اغتصاب الفتيات، وعن سقوط قتلى بين المهاجِمين القتلة. راح يقول:

«بعد ما رمونا بالرصاص، كنا كلنا على الأرض، وكانوا همي يروحو وييجوا، وكانوا يقولوا: «إذا في أي حدا منكم بعده عايش نحنا عنا شفقة ورحمة ومناخذو على المستشفى، قولولنا، ما تخبوا».

وبس كانت واحدة تئن، أو تصدقهم وتقول أنا بدي إسعاف، كانوا يسعفوها بطلقات نار ويخلصوا عليها.

أنا... أنا أكثر شي ضايقني مش بس الموت من حولي. أنا... كنت مش عارف إذا إمي ماتت أكيد، وإذا أخواتي ماتوا أكيد، كنت عارف إنو معظم الناس من حواليي ماتوا. وصحيح، أنا نفسي كنت خايف أموت. لكن... أنا ضايقني كتير إنهم كانوا يضحكوا ويسكروا ويتسلوا كل الليل. رموا علينا بطانيات وتركونا للصبح. وكل الليل كنت أسمع أصوات بنات يبكوا ويصرخوا: «منشان الله اتركونا بحالنا». يعني... ما فيني اتذكر قديش اغتصبوا بنات. أنا اصوات البنات من الخوف والوجع، ما بعمري فيني أنساه...

... هلق تذكرت ونحنا عم نمشي من هون. أنا كنت عدّيت تلات أربع عناصر من المسلحين اللي هاجمونا... ماتوا؟ يمكن... وهلّق بتذكر منيح كيف واحد من اللّي كانوا عم يأمرونا، راح صرخ على رفيقه الواقف عل العالي: «دخلك يا روبير ما تقوّص من عندك، يمكن تيجي الرصاصة فينا نحنا. في تلاتة من رفقاتنا سقطوا».

منير، لمّا أراد العودة إلى مقاعد الدراسة للتخصص، كان أفضل حظاً من غيره بكثير، ذلك أنه ما إن علم الرئيس ياسر عرفات بالأمر، حتى وقّع حالاً على صرف كل ما يلزم لدراسته؛ غير أنه لم يصرف شيء ولم يحقق أمنيته، فالدراسة بحاجة إلى التركيز والانصراف الكلي، ذهنياً ونفسياً، وهذا ما سلبته منه ذكريات الماضي.

اليوم ما زال منير في واشنطن، وهو متزوج من سعاد، المغربية الجميلة الرقيقة، غير أن منير يعاني في أعماقه كما يعاني كل من شهدَ، وشاهدَ، ولم يستشهدْ في «صبرا وشاتيلا». فهل يصل الطب الحديث بأدويته إلى العلاج الشافي؟

يكفي عذاباً لأطفال المجازر أنهم عندما يكبرون يعيشون غرباء عن كل ما حولهم، وأينما توجهوا. هم أصحاب تجربة فريدة علمتهم درساً قاسياً وهو أن السيد الأكبر المطاع: مستقبل مجهول.

***

هذه السنة، في أيلول/ سبتمبر ,2007 يغيب وجه المناضل الكبير ستيفانو شياريني عن الاحتفال بذكرى «صبرا وشاتيلا»، بعد أن اختطفه ملاك الموت فجأة، في الثالث من شباط/ فبراير ,2007 وهو بين أسرته ومحبيه في مدينته التاريخية روما، وكان ممكناً أن يوافيه الأجل إمّا في الطائرة.. أو في بغداد.. أو في شاتيلا.. فهكذا عاش أعوامه الأخيرة.

لولا هذا الإنسان الكبير القلب، لما داعب الأمل الضحايا الأحياء بأنهم حقاً سوف يعودون إلى الحياة. اليوم بعد خمسة وعشرين عاماً، ما زالت صبرا وشاتيلا تعاني، وتنتظر، وتحلم، وتستقبل الأصدقاء؛ ومن الأصدقاء الجدد المخرجة ديبي فاندن دنجن القادمة من فان كوفر الكندية، والتي تقوم بإخراج فيلم وثائقي عن «صبرا وشاتيلا» من خلال شهادة الممرضة إلين سيغل التي عاشت جرح صبرا وشاتيلا، وهي لمّا سألتها في إحدى رسائلي عمّا تعنيه «صبرا وشاتيلا» بالنسبة إليها، أجابتني من واشنطن في اليوم نفسه، عبر البريد الإلكتروني، وكانت رسالتها في الأول من تموز/ يوليو 2007:

أنا أمازح الأصدقاء بقولي إن «صبرا وشاتيلا» مهنتي.

إنها شيء يبقى معي دائماً. ومن واجبي أن أحيي باستمرار حكاية المجزرة، ومحنة الفلسطينيين الأحياء. ويجب أن أعمل على تذكير الناس بدور إسرائيل.

في كل ذكرى سنوية أقوم بتذكير المؤسسات بهذا التاريخ 16 أيلول 1982 ، إمّا للتوقف دقيقة صمت، وإما لمشاهدة فيلم... وفي يوم الغفران (يوم كيبور) أتلو صلاة خاصة داخل الكنيس من أجل الذين ماتوا... أنا أرى صبرا وشاتيلا أرضاً مقدسة، وأراها بقعة على هذه الأرض تتميز بخصوصية فائقة. إنها مكان يجعل المرء الذي يولد فيها يعتز لكونه قد ولد فيها. أنا عندما يشير إليّ الناس أقول لهم بأن هذه ليـست حكايتي، بل حكاية الذين استشهدوا، والذين بقوا أحياء.

في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاً، ثم يتكلم القتيل، ثم يتكلم القاتل.

لقد تكلم الموت، وتكلم القتيل. وتكلم الشهود.

وما زال الضحايا الأحياء ينتظرون القاتل كي يتكلم.

يصدر المقال لاحقاً في كتاب يضم مجموعة من المقالات وضعت تكريماً للأستاذ رفعت صدقي النمر، بإشراف الدكتور أنيس صايغ.

المصدر: السفير اللبنانية

الخميس 13 / 9 / 2007

د. بيان نويهض الحوت

د. بيان نويهض الحوت