فاضل العزاوي: ما من جيل يتكرر

صوت شعريّ له حضوره المميز على خارطة الثقافة العراقية، يسعى في تجربته منذ الستينيات إلى كتابة نص مختلف. نجح مع أقرانه في خلق فضاءات جديدة للقصيدة العربية الحديثة، فانتقل الشعر عبرهم إلى مساحة أرحب، مكمّلًا بذلك ما بدأه جيل الروّاد في العراق: بدر شاكر السيّاب، ونازك الملائكة، وعبد الوهاب البياتي، وبلند الحيدري. يؤمن أنّ الحريّة جوهر كل شعر يُكتب في زمننا، ليس فقط على اعتبار الحريّة مادة القصيدة، وإنّما شكلها ولغتها كنقيض للعبودية المفروضة على العقل والمخيلة والتي تنجم عن تواطؤ الواقع مع الوهم. لم تتوقف تجربة فاضل العزاوي في النص الشعريّ فحسب، بل كتب الرواية والنقد، وترجم أعمالًا من اللغتين: الإنكليزية والألمانية.

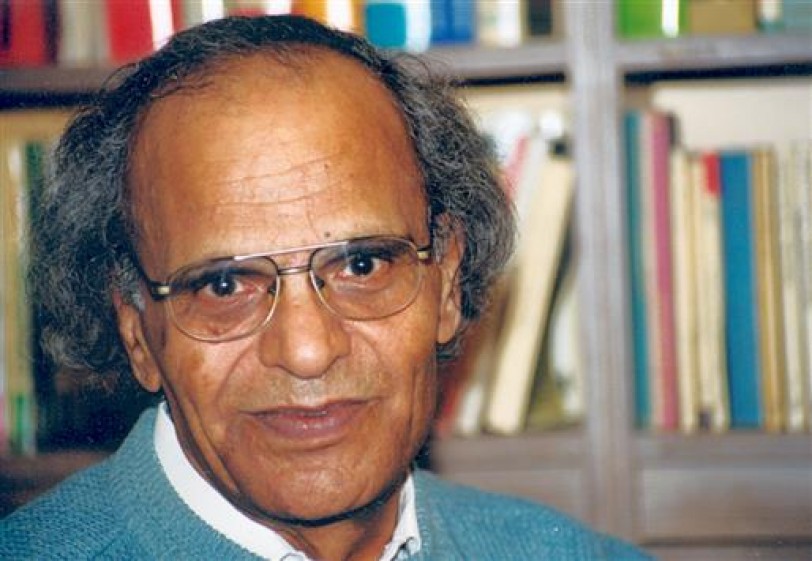

ولد الشاعر فاضل العزاوي في العراق/ مدينة (كركوك) في العام 1940، وأكمل تعليمه الجامعي في العاصمة بغداد، ثم ألمانيا حيث يقيم منذ فترة طويلة. حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة الانجليزية عن أطروحته الموسومة بـ (المشاكل الرئيسية لتطوّر الثقافة العربية). كتب (البيان الشعريّ) في العام 1969 الذي أثار ضجة ثقافية حول مفهوم وأفق الشعر العربي الجديد. شارك في تأسيس (جماعة كركوك) الأدبية الشهيرة التي أثرت في المشهد الشعري والنقدي آنذاك، وضمت إلى جانبه الشعراء: سركون بولص، وجليل القيسي، ومؤيد الراوي، وصلاح فائق، وجان دمو.

له من الدواوين الشعريّة: (سلامًا أيّتها الموجة .. سلاماً أيّها البحر) في العام 1974، و(الشجرة الشرقية) في العام 1975 و(الأسفار) في العام 1976، و(رجل يرمي أحجاراً في بئر) في العام 1990 و(صاعداً حتى الينبوع) في العام 1993. ومن الروايات له: (مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة) صدرت في العام 1969 و(القلعة الخامسة) في العام 1972 التي تحوّلت إلى فيلم و(الديناصور الأخير) في العام 1980 و(رماد المدينة) في العام 1989 (آخر الملائكة) في العام 1992. اقتربنا منه، فكانت الأسئلة التالية:

• ذهبت إلى ألمانيا العام 1977 للدراسة والكتابة بحرية كما تصرّح، منذ ذلك الحين وحتى الآن، هل وجدت حريتك التي طاردتها لسنوات أم ما زالت ثمة حرية تنتظرها؟

كل ما يحتاجه الكاتب في أي مكان في العالم، هو أن يكون قادراً على أن يكتب ما يشاء بدون خوف. وهنا لا يتعلق الأمر بالنص وحده فقط، وإنما بإساءة الظنّ بنيات الكاتب قبل الكلام وبعده. أغرب ما في الأمر هو أن شرطة الفكر الأيديولوجيين يصبحون مع الزمن أكثر قرائنا متابعة لنا، يشمون بحاسة كلبية حادة رائحة كل كلمة ويستشعرون من بعد الموجات ما فوق وما تحت الصوتية لقصائدنا وكتاباتنا. هل كنت أبحث عن مساحة حرية لكتاباتي حين غادرت العراق؟ الأمر أكثر تعقيداً من ذلك. لقد كتبت دائماً بحريّة حتى عندما كنت في السجن، ففي رأيي أن كل كتابة حقيقية هي مسعى في الحرية قبل كل شيء. وهذا مصير ما كان يمكن لي أن أخونه، أو أتنازل عنه تحت أي ظرف. كل ما في الأمر هو أنني كنت قد رأيت الفخاخ المنصوبة في طريقي فتجنبت الوقوع فيها. صار من المستحيل تقريباً أن أعيش تحت ظل السيف المرفوع فوق عنقي. فقد اعتقلت ذات مرة بعد قراءة شعرية لي في جمعية الفنانين العراقيين، مثلما تعرّضت للتهديد بالقتل، رغم أنني لم أكن جندياً في أي حزب، ولم أكن أنافس أحداً على منصب، أو سلطة. كل ما في الأمر هو أنني كنت أريد أن أكتب على هواي بدون خوف من أن أتحوّل الى ضحية.

• تقول في كتابك "الروح الحيّة" إنّ جيل الستينيات – جيلك أنتَ - لن يتكرّر إطلاقاً، فهو لا يشبه غيره، وهو العقد المتميّز في تطوّر الوعي، ما الذي يميّز جيلكم الشعري عن الأجيال التي تلت، شعريًا وثقافيًا؟

لقد كتبت كثيراً عن هذا الأمر وبتفصيل في كتاب (الروح الحيّة)، لذلك يصعب عليّ أن أكرر كل ذلك الآن. لكنني أجد ضرورة في الإشارة الى بعض النقاط: أولاً: ما من جيل يتكرّر وهذا ينطبق على جميع الأجيال، إذ يملك كل جيل إنجازه الخاص به ضمن الظروف السياسية والاجتماعية التي تحدّد حركة تطوره. ثانياً: شكلت الستينيات مرحلة جديدة في تطور الوعي على مستوى العالم، حركة الطلبة والشباب، الثورة الجنسية، الحركة المضادة للحرب، ثورات التحرر الوطني ... الخ. وعلى المستوى العربي يكفي أن أشير الى النهوض الذي أعقب نكسة حزيران 1967 وصعود المقاومة الفلسطينية. وفي العراق أدت مجازر شباط 1963 وسقوط نظام البعث الأول الى نهوض سياسي وثقافي وإبداعي عميق، يدين الدكتاتوريات العسكرية والحزبية ويسعى الى بديل إنساني وديموقراطي قائم على الحداثة.

لتدرك الفارق بين الستينيات والفترة الحالية مثلاً: خذ صورة لساحة كلية ما في بغداد، أو بيروت، أو القاهرة، أو دمشق في تلك السنوات وقارنها بما يماثلها في الحاضر. كنت أعتقد أن الروح الجديدة التي عصفت بالعالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبلغنا وهجها في الستينيات سوف تنتقل بنا من حال الى حال، فاذا بنا لا نعود حتى الى الوراء، وإنما نخلق وحوشاً لم يشهدها حتى ماضينا الأكثر بؤساً وظلامية. وهذا ينطبق جزئياً حتى على الحركة الثقافية العربية التي فقدت الكثير من قوتها السابقة، ومع ذلك يظل الرهان قائماً على الدور التغييري للكتاب والمثقفين، فالصراع التاريخي القائم الآن في العالمين العربي والإسلامي، هو في جوهره صراع ثقافي يتعلق بطريقة وجودنا في الزمن الذي نعيش فيه.

• منذ إصدار مجلة الشعر 1969 "البيان الشعري" ما الذي تغيّر في نظرتك لمفهوم الشعر/ النثر/ الكتابة؟ وهل تبدّلت آفاق رؤيتك؟

لقد مرَّ الآن أربعة وأربعون عاماً على نشري البيان الشعري وأصبح جزءاً من تاريخ الأدب العراقي. المفاهيم الأساسية التي طرحها البيان تمتلك صحتها حتى الآن، بل أن ثمة ضرورة فكرية وسياسية وجمالية في العودة اليها في ظل الفوضى والأمية السائدة في المجال الثقافي للتأمل في مقولاتها على الأقل. أما ما تغيّر في نظري الى الشعر والنثر والكتابة بصورة عامّة فيرتبط بتجربة أكثر من أربعة عقود من العمل الإبداعي والثقافي وهو كثير، ولا يمكن أن أختصره هنا ببضع جمل. وفي الحقيقة لم أفهم البيان الشعري، أو أي بيان آخر كوصفة جاهزة للإبداع الذي يظل أسمى من ذلك، ولم أقصده أبداً، فهو في نظري دليل طريق عامّ وسط غابة العالم المتشابكة، أما متعة الكشف فتظل خاصة بكل شاعر.

• أصبحت الآن – ومنذ وقت طويل - تكتب باللغة الألمانية، هل واجهت صعوبة في ذلك، في أيّ اللغتين تجد نفسك أكثر حريّة في التعبير عن همّك الشعريّ والثقافي؟

إنني شاعر وكاتب عربي قبل كل شيء وأذكر ذلك دائماً في ندواتي مع الجمهور الألماني والإنكليزي. ولكنني أتقن أربع لغات، مع شيء من لغة خامسة أيضاً. فبحكم ولادتي في كركوك من أسرة عربية تعلمت التركية الى جانب العربية مع القليل من الكردية، بحكم اللغات السائدة في المدينة. وفي كركوك، أيضاً، كان ثمة كثيرون يتحدثون الانكليزية، وخاصة طلبة الدورات التدريبية التابعة لشركة النفط الانكليزية والعمال الذين يعملون فيها. كان والدي عاملاً في الشركة، وكذلك العديد من أقاربي الذين غالباً ما كنت أسمعهم يرطنون بالكلمات والتعابير الانكليزية، كما كان بعض أصدقائي طلاباً في تلك الدورات التأهيلية وعن طريقهم حصلت على أولى كتب الأدب الانكليزية، فضلاً عن التأثيرات اليسارية التي تركوها علي في بداية مسيرتي الأدبية. وفي الجامعة درست الأدب الانكليزي. ولذلك فإن علاقتي بالإنكليزية أقدم من علاقتي بالألمانية التي لم أتعلمها جيداً إلا بعد انتقالي للعيش في ألمانيا، رغم انني كنت قد درستها أيضاً كلغة ثانية الى جانب الانكليزية في جامعة بغداد.

إنني في الحقيقة أكتب وأنشر باللغة الانكليزية أكثر مما أفعل بالألمانية. فباعتباري محرراً في مجلة بانيبال، وهي مجلة للأدب العربي تصدر بالإنكليزية في لندن، لا يكاد يخلو عدد من أعدادها من نصّ ما لي فيه، فقد نشرت فيها عشرات القصائد والفصول الروائية والكتابات النثرية الأخرى، مثلما قمت بترجمة نصوص كثيرة لعدد من الشعراء من مختلف البلدان العربية. وفضلاً عن ذلك فإن أعمالاً كثيرة لي شعرية ونثرية نشرت في الأنطولوجيات والمجلات ومواقع الانترنيت، وبخاصة في أميركا، مثلما أصدرت ديواناً شعرياً بالإنكليزية بعنوان "أنظر وراءك بحب"، أعدت فيه كتابة قصائد عربية قديمة بطريقة حديثة، إضافة إلى دواويني ورواياتي المترجمة الى الانكليزية عن طريق مترجمين آخرين.

أما في اللغة الألمانية فإن أهمّ عمل قمتُ به هو إصداري لمختارات من أعمالي الشعرية بعنوان "في حفلة سحرية". وهو في الحقيقة أكثر من ترجمة حرفية، إذ قمت فيه بإعادة صياغة ما يقرب من مئة من قصائدي بالألمانية، مثلما أضفت اليها بعض قصائدي الموضوعة أساساً بالألمانية. وقد اختارت غوغل مؤخراً ضمن سلسلة كتبها الألمانية المنشورة على شبكة الانترنيت ديواني "الشجرة الشرقية" المنشور ضمن هذه المختارات الشعرية ونشرته تحت عنوان "في حفلة سحرية". ومع ذلك فأنا شاعر عربي ولا أطمح في أكثر من ذلك. وقد سئلت أكثر من مرة من جمهور ألماني وانكليزي عن كتاباتي هذه ودلالتها فقلت مازحاً إنني أفعل ذلك حين لا أجد مترجمين ينقلون أعمالي العربية الى اللغات الأخرى، ولكن ربما كان الأمر مرتبطاً أيضاً برغبتي في التواصل مع جمهور قراء أوسع من دائرة قرائي باللغة العربية.

مرة وخلال مهرجان شعري عالمي في اسطنبول اكتشف مضيفونا الأتراك أنني أتكلم التركية فأصرّوا على أن يجروا معي مقابلة تلفزيونية أجبروني فيها على قراءة بعض شعري بالتركية. كان ذلك تجربة جديدة عليّ، أثارت حسد بعض الشعراء الضيوف الآخرين، ولكنها دلّتني الى تعددية الروح الشعرية التي تتخذ ألف شكل وشكل. ثمة شعراء عرب يكتبون بالفرنسية، أو الانكليزية يرون في اللغة الأجنبية منفاهم؛ ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم مرغمين على الكتابة بها. أما أنا الكاتب بالعربية فأعتبر اللغات الأخرى التي أعرفها روافد وينابيع تغتني بها لغتي العربية نفسها. وربما كان هذا التداخل اللغوي عندي سبباً أيضاً في أن قصائدي لا تكاد تفقد شيئاً من زخمها في أي لغة تنقل اليها. أجل هناك صعوبة دائماً، وهي صعوبة لا تتعلّق باللغة التي أكتب بها القصيدة، وانما بالقصيدة ذاتها، إذ في كل مرة أكتب بها قصيدة جديدة أشعر أن عليّ أن أتعلم كتابة الشعر من جديد.

• نشرت في العام 1969 رواية وعندما أعدت نشرها العام 1980 تحت عنوان "الديناصور الأخير"، وصفتها بأنها "قصيدة ـ رواية". كيف تفسر للمتلقي هذا التداخل بينهما؟

"مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة" و"الديناصور الأخير" هما في الحقيقة أكثر من رواية أو قصيدة. فهما "نص مفتوح" تمتزج فيه الأجناس الأدبية المختلفة: الشعر، القصة القصيرة، الرواية، السيناريو، المقالة. كما سعيت في الوقت ذاته أن أجعل منهما رواية خيال علمي وقصة رعب فلسفية. ومثلما ذكرت في مقدمة طبعة 1969 أن الكتاب نص يحاول أن يخلق شكله الخاص به. وقد اعتبره الناقد والباحث الأردني الدكتور أحمد خريس في دراسة له من أوائل النصوص العربية التي اقترحت فكرة "النص المفتوح" حتى قبل أن يشيع في الأدب الغربي وقدمت مفهومها الجديد عن الميتا ـ قص.

وقبل أعوام قليلة أعدت صياغة النصين من جديد، ولكن باللغة الإنكليزية هذه المرة، وهو نص نشرت أجزاء كبيرة منه في العديد من المجلات والأنطولوجيات، كما قام الكاتب الألماني: لويس جروب بترجمة جزء كبير منه الى الألمانية ونشره في مجلة "شبراخ كيبوندن" الأدبية. لقد شهد القرن العشرون تجارب عدة في كسر الحدود القائمة بين الأجناس حتى قبل تبلور مفهوم "النص المفتوح". فقد صارت القصيدة تكتب نثراً عند الكثير من الشعراء مثلما دخلت المقالة في نسيج القصة القصيرة عند العديد من كتاب أميركا اللاتينية من أمثال بورخس. أما جيمس جويس فقد حول الرواية، وبالذات في عمليه الكبيرين "يولسيس" و"سهرة عزاء فينيغان" الى بنية أشبه ما تكون بمتحف نلتقي فيه بكل المعرفة البشرية.

• مثقفو الخارج/ المغتربون ذخيرة ثقافية عراقية لا يمكن تجاوزها، لكن متى نرى هذه الأسماء في بغداد؟ كان من المفترض أن نراك كما غيرك في فعالية بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، ما المانع في ذلك؟

سأكشف لك سراً أعلنه لأول مرة هنا. لقد جرى الاتصال بي ثلاث مرات من واشنطن في الأيام الأولى من الاحتلال الأميركي للعراق وعرضوا علي العودة واختيار ما أشاء من دور لي، فقلت لهم أنني لست ضد الاحتلال فحسب وانما لن أعود ما دام ثمة جندي أجنبي في العراق. وفي كل الأحوال، فإنه لا يمكن لأي كاتب حقيقي الا أن يكون ضد الاحتلال. وموقفي المضاد للدكتاتورية لا يمكن أن يقودني الى المشاركة في قتل الوطن. فقد قاومت الدكتاتورية من موقفي المستقل ككاتب من أجل وطن أكثر حرية وإنسانية وليس من أجل فتح أبوابه أمام الغزاة والأفاقين القادمين من كل فج عميق.

لقد وجهت لي في الحقيقة دعوة من وزارة الثقافة لحضور فعالية بغداد عاصمة الثقافة العربية، مثلما وجهت لي دعوات عدة من مهرجانات المربد والمدى وكلاويز في السليمانية، لكنني اعتذرت عنها جميعاً. فرغم رغبتي في الالتقاء بالعديد من أصدقائي وأهلي، فثمة حاجز ما زال قائماً بيني وبين الوطن، يتعلق بالاحترام الضروري للكاتب وعمله. فنحن المقيمين في الخارج محرومون ليس فقط من أبسط حقوقنا، وإنما غير موجودين أساسا في نظر الحاكمين. أضرب لك مثلاً: كان النظام السابق قد صادر في الثمانينيات دارنا الواقعة في بغداد وأسكن فيه أحد رجاله العاملين في المخابرات. ورغم أن المحكمة قد أصدرت قبل ثمانية او تسعة أعوام قراراً بإعادة الدار الينا، فإن رجل المخابرات القديم ما زال يسكن الدار مجاناً بالطبع وهو أمر لا يمكن أن يحدث حتى في الصومال. ثمة مئات من الكتاب والفنانين العراقيين الموزعين في كل قارات العالم لا يكاد يتذكرهم أحد. وإذا ما وجهت دعوة ما لهذا أو ذاك فهي غالباً ما تأتي لتدخل ما أو لهدف دعائي وفي أفضل الأحوال للزينة.

• رسالتك للدكتوراه كانت بعنوان "مشكلات تطوّر الثقافة العربيّة"، بعد هذه التجربة الممتدة لسنوات بين: الشعر والرواية والترجمة، كيف تتطوّر الثقافة العربية بعامّة، والعراقية بخاصة؟

التطور الثقافي يرتبط دائماً بالتطور السياسي. كل شيء في حالة مخاض ولا أحد يعرف أي وليد ستقذفه الحياة إلينا. إننا الآن في عربة يقودها الملاك والشيطان معاً ولا نعرف أين ستنتهي بنا الرحلة.

• كيف تجد الواقع الثقافي في البلدان العربية بعد هذا الربيع العربي/ حركة الاحتجاج التي نشهدها، لتسمها ما شئت؟ ألا تعتقد أننا بحاجة إلى ربيع ثقافي أيضًا؟

كل ما يحدث الآن في المنطقة العربية هو صراع ثقافي في جوهره، يتجلى بأشكال سياسية متعددة ومختلفة تمتد من المظاهرات والاعتصامات الى الحرب الأهلية والاغتيالات والتفجيرات والانقلابات، ويختلف من بلد الى آخر. الأمر يتعلق بصراع روحين: الحاضر ضد الماضي، أو: كيف يمكن أن نكون أو لا نكون في زمن مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه؟

• تقول: لا أستطيع الرجوع إلى بلد خراب، برأيك متى يعود العراق عراقًا؟ هل اللغة/ القصائد وحدها قادرة على بناء وطن؟

لو كنت أعرف أن عودتي الى العراق ستحل مشاكله لأقلعت بأول طائرة متجهة الى بغداد، فأنا لا أملك حزباً او حركة ولا أثق بأي من الفاتحين الجدد أو الخارجين من ظلام الماضي. لست سوى شاعر أرغم على أن يغيب عن بلاده لأكثر من 36 عاماً، وربما فقد الى الأبد أي دور له في حياة وطنه. أكيد أن من حق أي إنسان أن يمتلك علاقة وثقى ببلده، سوى انني أجد من الصعب عليّ نفسياً ـ وهذا أمر يخصّني وحدي وليس قانوناً، أن أعود كسائح بكاميرة في يده لأقيم في فندق مخصص لعلية القوم وأتفرج على مآسي الذين كنت قد خلفتهم ورائي. لم أتوهّم في أي وقت أن القصيدة وحدها تبني الوطن، ولكن أن نبني الوطن بالقصائد أفضل ألف مرة من أن نبنيه بالبنادق والمتفجرات والدم والفتاوى المقدسة ومواعظ كهنة الجحيم. هناك بيت للشاعر الجواهري الكبير يقول فيه: "وطن تشيّده الجماجم والدم تتهدّم الدنيا ولا يتهدّم"، وكان حرياً به أن يقول: "وطن تشيّده الجماجم والدم تتقدّم الدنيا ولا يتقدّم". سيعود العراق عراقاً عندما يتعلم الناس كيف يكونون جزءاً حياً من عصرهم.

• كيف ترى المشهد الثقافي العراقي منذ الاحتلال وحتى الآن؟ هل أنت متشائم أم متفائل على المستوى الثقافي/ السياسي؟

لا يحتاج المرء الى أن يكون نبياً ليدرك أن النظام الذي أقامه الاحتلال الأميركي على الشعوذة المموّهة ديموقراطياً، والدكتاتورية الشبيهة بأفعى الهيدرا ذات الرؤوس الكثيرة والجهل المعمّم ليس قابلاً للحياة. وفي ظل نظام مثل هذا، حيث لا يطمح الإنسان بأكثر من البقاء على قيد الحياة، يصعب الحديث عن مشهد ثقافي حقيقي، فلكي يكون هذا المشهد قادراً على العطاء فإنه يتطلّب قدراً معقولاً من الأمان والاستقرار، فضلاً عن سريان روح الإبداع داخل المجتمع كله وبروز قوى حيّة قادرة على إعادة الأمل ثانيةً الى القلوب المطفأة. ولكن كل ذلك ما زال غائباً، ويعتمد في الكثير من تفاصيله على مستقبل الصراع الدائر في المنطقة الآن.

المصدر: السفير

عدنان الهلالي

عدنان الهلالي