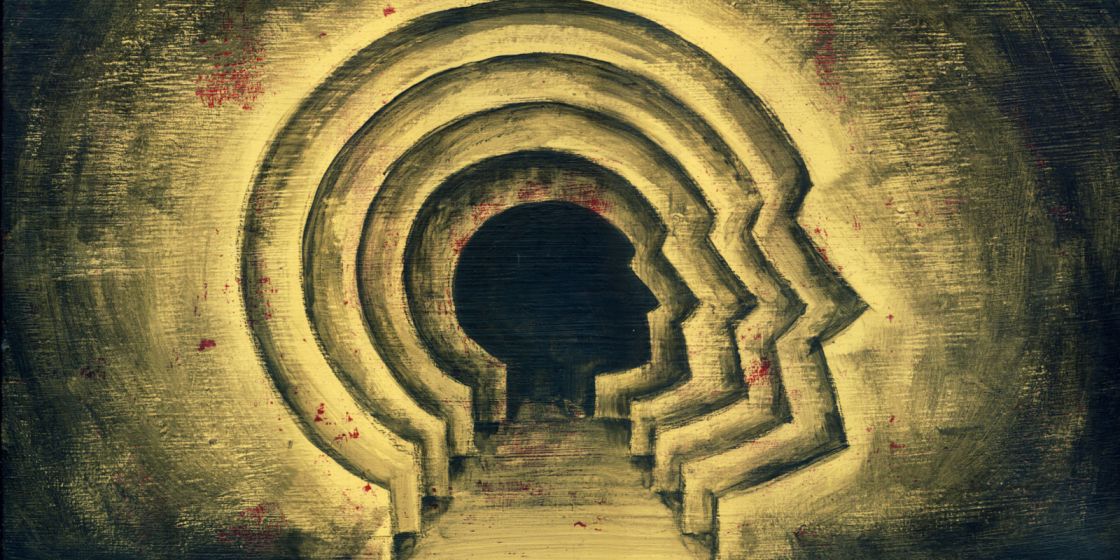

خرافات شائعة عن علم النفس

لعل شيئاً ليس أكثر إنهاكاً في زمن شبكات الـ «سوشال ميديا» وانتشار المعلومات المتخالطة عبر الإنترنت، من التعرّف إلى الموثوق به والصحيح بينها. لا يقتصر الأمر على الأخبار التي بات تشويهها جزءاً من لعبة الصراعات بين الأمم. يشمل الأمر المعلومات العلميّة أيضاً، بل ربما بصورة تفوق الأخبار، إذ تصوّر مواقع لا حصر لها نفسها باعتبارها مرجعاً موثوقاً به ومعتمداً في أحد العلوم، ويصدّقها كثير من زوراها، لكنهم لا يتثبّتون من مدى صدقيتها.

وإذا كان ذلك صحيحاً في العلوم كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والجيولوجيا، لا يصعب تبيان القمح من الزؤان فيها، فكيف الحال في علوم أقل دقّة على غرار علم النفس؟

في المقابل، تدفعنا العلاقات اليومية التي تجمعنا بالآخرين إلى «تحليل» سلوكياتهم، وذلك بالاعتماد على ما نظن أنه «معارفنا» في علم النفس. والحال أن الجمهور لا يتوقف عن «التهام» المعلومات المتدفقة من التلفزيون والراديو والصحف والإنترنت وشبكات الـ «سوشال ميديا»، وكذلك من الأصدقاء والجيران، كل ما يمكن تسميته بـ «صناعة علم النفس الشعبي». وفي سعي منهم للمساهمة في جلاء الصورة، أطلق سكوت ليلينفيلد وستيفن جاي لين وجون روشيو وباري ل. بايرستاين، نقاشاً يستند إلى ملاحظة أن تلك «الصناعة» الشائعة تروّج «علم الأساطير النفسيّة» لأنها تحتوي على معلومات صحيحة تفوق ما تتضمّنه من معلومات خاطئة.

نفي «الحدس البديهي»

يرى مؤلفو كتاب «أشهر 50 خرافة في علم النفس- هدم الأفكار الشائعة حول سلوك الإنسان» (464 صفحة من القطع المتوسط، إصدار دار «كلمات» المصريّة) أنّ تأثير تلك المعلومات الخاطئة لا ينحصر بالأشخاص العاديين، بل يمتد إلى الجامعيين المختصّين أيضاً. ويشير الكتاب الذي ترجمه الزميلان محمد رمضان داود وإيمان أحمد عزب، إلى أن كثيراً من طلاب علم النفس يلتحقون بالدراسة الأكاديميّة، وهم محمّلون بأفكار خاطئة في موضوعات ذلك العلم. تشمل تلك الأفكار معلومات مشوّهة عن الشخصيّة، والإدراك ووظائف المخ والذاكرة، والتعلّم والذكاء، والعواطف والدوافع، وعلم النفس الاجتماعي، والأمراض النفسيّة، والعلاج النفسي وغيرها.

ويمثل علم النفس حاجة لا يمكن الهروب منها في الحياة اليوميّة، إذ «نستخدمه» في علاقاتنا العاطفية وروابط الصداقة وتفسير الأحلام وفهم صعوبات التكيّف وغيرها. وأحياناً نجد أنفسنا «مختصّين» في علم النفس النظري. إذ «تثقفنا» وسائل الإعلام بادعاءات تخصّ قضايا العقل والتربية والتعليم والجنس والذكاء والجريمة والإدمان والاضطرابات النفسيّة وغيرها. وفي معظم الحالات، نقبل تلك الادعاءات اعتماداً على حسن الظن، ومن دون تطلّب برهان أو تحقّق.

وينبّه الكتاب إلى أنّ كثيراً من ادعاءات «علم النفس الشعبي» ليس لها أدلة، بل تتكوّن من استنتاجات شخصيّة، بمعنى أنها افتراضات خاصة بالسلوك الإنساني تعتمد على الحدس وحده. ويعود ذلك إلى معضلة أساسيّة قوامها أنّ العقل البشري تطوّر ليفهم العالم، لا ليفهم نفسه!

يرجع أحد أسباب شيوع خرافات علم النفس إلى أنّها تتفق مع الحدس البديهي Common Sense المتّصل بشكوكنا وحدسنا وانطباعاتنا الأوليّة. وبرأي علماء كثيرين، أن الجزء الأكبر من «علم النفس الشعبي» هو محض حدس بديهي، ما يدفع إلى التروي بشأن قبول كثير من «مسالماته» على رغم شيوعها بقوّة.

يرسم ذلك الكتاب لنفسه هدفاً أساسيّاً يتمثّل في التشجيع على «الشك» في الحدس البديهي عند الحكم على صحة الادعاءات النفسيّة، إذ تقضي قاعدة علميّة عامة بوجوب التدقيق في أدلة البحث، وعدم الاكتفاء بالحدس، لأن بحوث علم النفس تؤكد صحة ذلك التحوّط.

وكذلك تنتشر «الخرافات النفسيّة» في كثير من مناحي الحياة، ما يفرض العمل الحثيث على «اكتشافها» بهدف الوقاية من أضرارها التي تكون بالغة أحياناً. وأحياناً، يربط بعض الأشخاص سلوكاً نفسياً خطيراً مثل زيادة حالات الانتحار أو الجرائم، بليلة اكتمال القمر بدراً، على رغم أن التحليلات التي أجريت على التأثير القمري، كذّبت ذلك الارتباط بقوّة.

يلفت كتاب «أشهر 50 خرافة في علم النفس» إلى أن شهرة «التحليل النفسي الجنائي» في وسائل الإعلام، تتناقض مع ضعف الدعم العلمي له، ما يدعو إلى اختبار جدواه عبر قياس قدرات خبراء التحليل النفسي الجنائي أنفسهم. في ذلك السياق أيضاً، يميل مكافحو الجريمة إلى ادّعاء الدقّة في التحري عن الأطراف المذنبة، وذلك الادعاء تسنده خرافة نفسيّة شائعة تقول إن «كل من يعترف بارتكاب جريمة ما، يكون قد ارتكبها حقاً».

أسطورة «التحليل النفسي الجنائي»

في تاريخ القضاء الأميركي، ضاعت كثير من الجرائم بسبب اعترافات كاذبة. ووفق الكتاب، عزا الباحثون تلك الظاهرة إلى أن المعترفين الكاذبين يحتمل أن يكونوا صغاراً في السنّ ما يجعلهم سريعي الانقياد إلى آخرين، فيعترفون بما لم يرتكبوه، إذا وُجِهوا بأدلة قوية ضدّهم. وربما كان هؤلاء أصحاب تاريخ جنائي سابق، وليس لديهم مستشار قانوني، أو ربما وقعوا في أيدي محققين مخيفين ومتلاعبين!

في المقابل، ينمي تمييز الخرافة من الحقيقة في ميدان علمي كعلم النفس تفكيرنا النقدي في ميادين أخرى. وتأتي تلك الخرافات من مصادر متعددة مثل تناقل الأحاديث، والرغبة في الأجوبة السهلة والحلول السريعة، والإدراك الانتقائي والذاكرة الانتقائية (بمعنى إعادة تفسير الأحداث وفق آرائنا المسبقة)، والتعرّض لنتائج الإحصاءات العيّنية غير المُدقّقة، والاستكشاف المرتكز على التماثل (بمعنى الركون إلى حكم سطحي على الأشياء المتشابهة)، وتأثير وسائل الإعلام والسينما، والمبالغة والتهويل في التعبير، والخلط بين المصطلحات كأن يُظَنّ بأن التنويم المغناطيسي له علاقة بالنوم!

ينقض مؤلفو «أشهر 50 خرافة في علم النفس» تلك الخرافات وغيرها. ويرفقون محاججاتهم العلمية بملخص عن فحواها. كما يزوّد الكتاب القارئ بجداول مبسّطة تظهر له الخطأ والصواب في أمور كثيرة، إذ لا يمكن محو الخرافة إلا بالتعليم، كما تؤكد البحوث أنّ تقبّل طلاب علم النفس للخرافات النفسيّة، ينخفض بالتوازي مع زيادة عدد دروس علم النفس التي تلقوها.