التأثير النفسي للسينما على المشاهد

استدعى تأثير الأفلام السينمائية في الفرد الإنساني انتباه العلماء والأدباء وغيرهم منذ زمن طويل. ثم ظهر أن تأثير بعض أشرطة السينما وفعلها قد يولّد أحاسيس خاصة ومتعة فنية فريدة تختلف عن تلك التي تسببها الفنون الأخرى.

وإن تأثيرها هذا قد يقودهم إلى الشرود الذهني، أو الانجراف الذوقي أو الأخلاقي، بل وفي بعض الحالات إلى الانتحار والقتل. وظهر نتيجة هذا كله أن السينما يمكن أن تقدم مادة أو مواد جدّية للبحث العلمي: كالمسافة الفلمية والزمن الفلمي (مما يدخل في اختصاص علم الجمال)، وشروط الإدراك في قاعة السينما ودرجة فاعلية المشاهدين أمام الحوادث التي تعرضها، أو بالأحرى تفرضها عليهم الشاشة (علم النفس).

ما هي أذاً ميكانيكية هذا التأثير، وما هو فعله، وما هي قيمته؟ وهل يمكن اعتبار المشاهد السينمائية المتتابعة في الشريط الواحد كإشارة ورموز؟

أي: هل يمكن اعتبارها كلفة جديدة تنقل الأفكار؟ وأبعد من هذا، إلى أية درجة يحسب حساب ذوق الجمهور لدى كتابة السيناريو؟ أهو الذي يفرض نفسه على السينما، أم أن السينما هي التي تفرض أنماطاً وحالات على الجمهور؟ كالهروب من الواقع والبطولات الفردية وموضوعات نفسانية كعقد نفسانية، جنون..

لقد بدأت السينما طوراً جديداً من حياتنا، ولقد حازت نهائياً لقب الشرف كعلم بعد أن استحقته عن جداره كفن.

كل هذا جعلنا نتساءل: ما هي عوامل هذا التأثير في الفرد الإنساني، وما هي مكوناته؟ وما هي طريقته؟ كيف ينمو، وكيف يسيطر على الإنسان؟

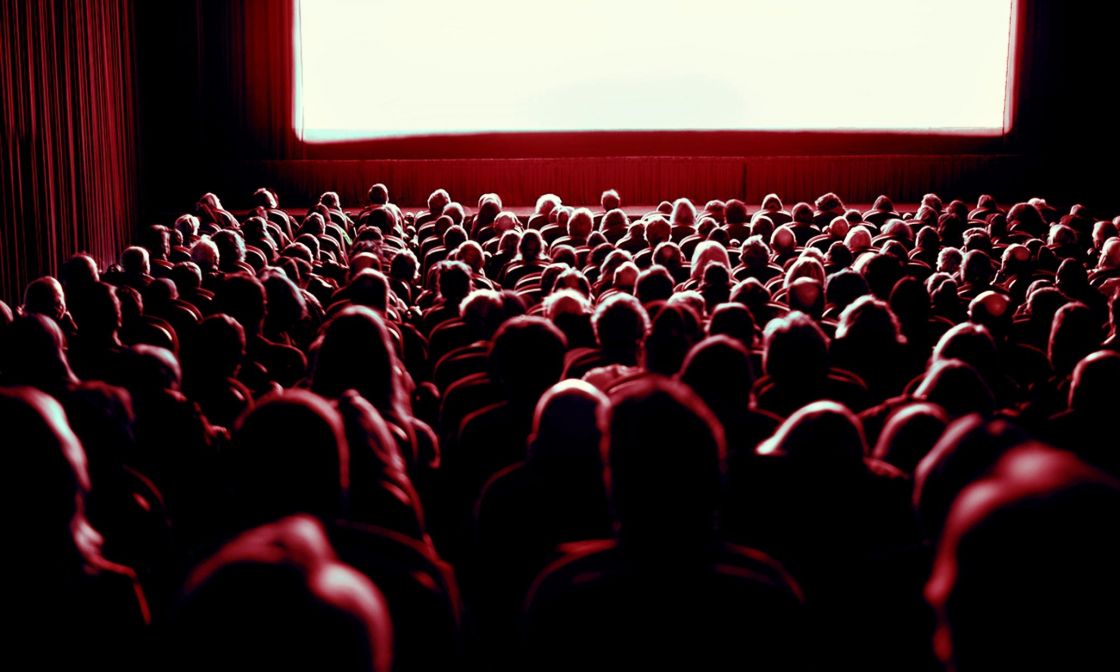

لقد أثبتت أن فكرة الظلمة نفسها التي تسمح فيها قاعة السينما قبل ابتداء العرض بلحظة وأثناه، توتراً على المشاهد، وأن المشاهد كان ينوي منذ أن دخل القاعة إلى الانعزال والوحدة التي توفرهما الظلمة. هذا الانعزال الاجتماعي عن بقية الناس، وهذه الوحدة الفريدة الوقتية تجعله يشعر وكأنه في برج عاجي مسحورٍ تماماً، على عكس مشاهد المسرح الذي يجد نفسه في قاعة شبه منارة يرى ويسمع من حوله ويتصل بهم شخصياً ونفسياً أثناء فرص الاستراحة وطوال مدة التمثيل، وخاصةً في القطع الهزيلة المضحكة.

إضافةً إلى ذلك، فإن مُشاهد السينما يبحث عن الخلاص والهرب الاجتماعي من الناس، والهرب الزمني من واقع الحياة، أي: هو الاستسلام لمناظر أخرى وأشياء أخرى تبعده عن «الروتين» الحياة اليومية، دون أن تكون هي نفسها بعيدة عن هذه الحياة ومشكلاتها. إن الإنسان يجب أن يرى مشاكله تعالج على الشاشة، وأن يشعر بحرارة الحياة التي يُعاد تركيبها أمامه وصدقها.

إنه يبحث عن الحلم مستسلماً للشاشة، إلى ضمير صاحب القصة وحكمته وبراعة المخرج وفريقه الفني. فهو بصورة عامة منفعل أكثر منه فاعل، يترك نفسه، يسترخي، يتلقى ما يعرض عليه الشريط من مناظر وما يتبادل أشخاص الرواية من أقوال، وبكلمة أخرى فإنه يتلقى «الخطاب الفيلمي» وهو في حالة من الاستسلام.

لقد تبنى الأساتذة الصوريون كلمة «الخطاب الفيلمي» لكونه خطاباً من نوع خاص، وتأثير خاص تشترك فيه حاستان: العين بالدرجة الأولى بالصور، ثم الأذن بعدها بالكلمات والموسيقا.

إن الإنسان العادي أَهْلٌ دوماً وبصورة عامة لفهم الخطاب الفيلمي وتأثيره به، حتى عندما يأتي هذا الخطاب على شكل محاضرة أو قصة لخدمة الإنسان. في هذا المجال كله تتجلى قوة السينما. إنها أفيون الإنسان المتمدن في الدول الرأسمالية، يتناول فيه في آخر كل أسبوع جرعة تعينه على النسيان، وعلى التأهب لما سيأتي إلى أن يحين موعد الجرعة التالية.

إنها أكثر من أفيون، لأن أثرها يبقى- كما يبقى كل ما له علاقة بالنفس والذاكرة، ولا يتلاشى بتلاشي المؤثر. وهذا التأثير الحالي والمباشر يتوجه رأساً إلى شعور المشاهد وضميره قبل أن يمر بالفعل. لكنه أيضاً تأثير جماعي، فملايين الأشخاص الذين يتأثرون، يشكلون طبقات واسعة من جماهير الأرض في جميع أنحائها، إنهم يتأثرون بنفس التأثير تقريباً، بنفس العامل المؤثر، سواء صنع هذا الشريط في هوليوود أو باريس أو لندن أو الأرجنتين.

ولقد تنبأ العديد من السينمائيين بأن العالم اليوم مقبل على «عصر الجماهير».

وبالفعل لقد دخلنا عصر الجماهير منذ زمن، والسينما، هذا الفن الشعبي الجماهيري بالدرجة الأولى قد عجلت في إدخال البشرية في هذا العصر، ودفعتها بعدّة دفعات إلى الأمام، وجعلتها تتمثل هذه الحال الجديدة وأعانتها كثيراً على التلاؤم مع هذه الحال الجديدة.

معلومات إضافية

- العدد رقم:

- 908

بشار دهان

بشار دهان