الشعور الوهميّ بالوكالة وغرضه الاجتماعي العميق

شتت أحفادي الاثنان في الغرفة المجاورة انتباهي، بينما أحاول إتمام هذا النص، بسبب جدالهما وهما يلعبان بالطائرة الورقية: تصرخ فريا: «لقد ضربتني»، فيصرّ بِن على أنّه لم يفعل ذلك عن قصد، ويصرخ: «لم أقصد ذلك».

تعريب وإعداد: عروة درويش

لماذا تكون نيته من عدمها ذريعة مناسبة؟ فالألم هو نفسه في كلتا الحالتين.

لكنّ فريا مهتمّة بنيّة بن أكثر من اهتمامها بالألم. تقول: «لقد فعلت ذلك متعمداً». لكن هل فعل بن ذلك متعمداً؟ كيف يمكننا معرفة ذلك، ولماذا هو أمر مهم؟

1:

نحبّ نحن البشر أن نعتقد بأننّا كائنات يقظة. لدينا وعي متيقظ من تجربتنا الذاتية والشعور بأننا قادرون على أن نختار كيف نتصرّف. بعبارة أخرى: إن حالنا الواعية هي من تتسبب بسلوكنا. يمكننا بعد قيامنا بالفعل، إن أردنا، أن نشرح ما قمنا به والسبب وراءه. لكنّ الطريقة التي نبرر بها أفعالنا تختلف بشكل جوهري عن اتخاذنا للقرار بشأن ما يجب علينا القيام به منذ البداية.

إنّ معظم تصوراتنا بأنّنا نملك السيطرة الواعية على أفعالنا هو وهم. تؤكد العديد من الدراسات العصبية والنفسية بأنّ وضع «الطيّار الآلي – أي التحكّم دون إدراك واعٍ» هو الذي يكون في مركز التحكّم لدينا عادة، دون الحاجة «لنا» لنكون متيقظين لما يجري. والغريب أنّنا نحافظ في هذه الحالات على شعور مكثّف بأننا نتحكم بما نفعل، وهو ما يمكن تسميته بالشعور بالوكالة. إذاً من أين يأتي هذا الشعور؟

لا يتأتّى هذا الشعور بكل تأكيد عن إمكانيّة الدخول إلى عمليات الدماغ التي تقبع خلف أعمالنا. فبعد كلّ شيء، أنا لا أملك نظرة ثاقبة على التفاصيل الكهروكيميائية لكيفيّة تحفيز أعصابي أو كيف تسير الناقلات العصبيّة عبر دماغي ومجرى الدم. تأتي خبراتنا في الوكالة من الاستدلالات التي نتخذها بشأن أسباب أفعالنا، وذلك بالاعتماد على البيانات الحسيّة الأوليّة. وكما في أيّ نوع من الإدراك القائم على الاستدلال، يمكن لخبراتنا أن تكون محلّ خداع.

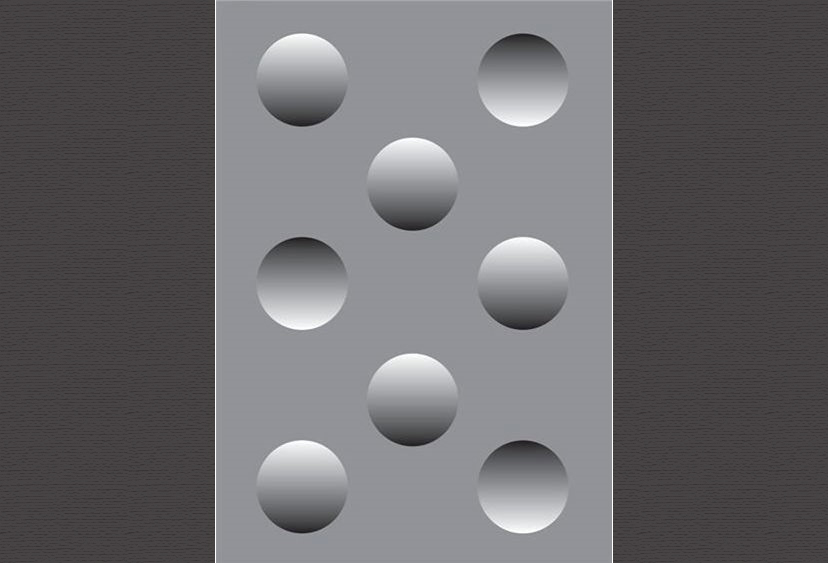

لننظر إلى الصورة في الشكل 1:

نحن نرى بوضوح خمسة أزرار محدبة وثلاثة تجاويف مقعرة، وذلك رغم أننا ننظر إلى شاشة مسطحة. يخلق دماغنا الوهم لأننا نتوقع أن يأتي الضوء من أعلى، ولهذا يمكننا أن نستنتج الأشكال ثلاثيّة الأبعاد من الظلال. إن كان الظلّ في الأعلى فسنرى تجويفاً، وإن كان في الأسفل فسنرى زرّاً. ولهذا ولذات السبب فإن قمنا بقلب الصورة رأساً على عقب فسوف نرى ثلاثة أزرار وخمسة تجاويف.

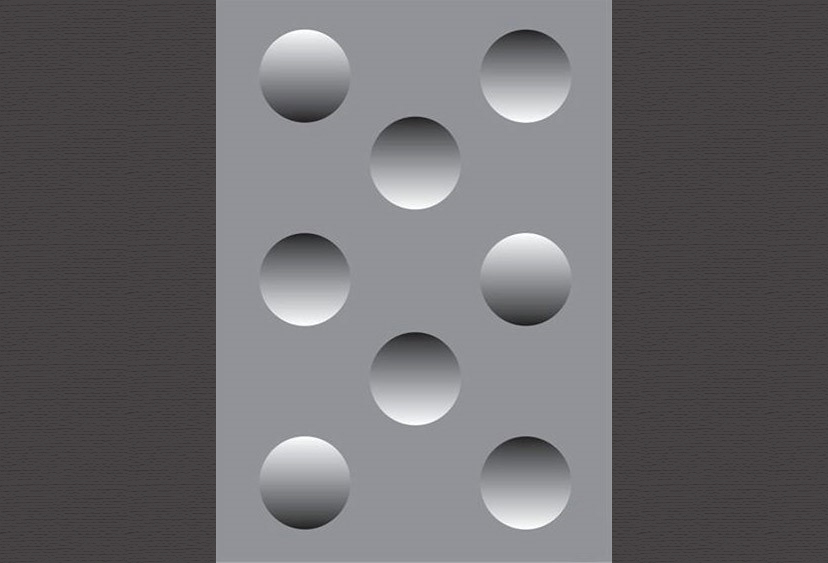

انظر الشكل 2:

يحدث ذات الأمر مع تجربتنا في الوكالة. يمكن لاستنتاجاتنا أن تكون خاطئة. يمكنني أن أعتقد بأنني أقوم بعملٍ ما عندما يكون أحدٌ آخر هو الذي يقوم به في الحقيقة، أو يمكنني أن أعتقد بأنّ أحداً آخر هو من يقوم بعملٍ ما بينما أنا من يقوم به في الحقيقة.

لا تقتصر هذه الأوهام على الحالات المختبريّة. تمّ في السبعينيات الترويج «للتواصل الميسّر Facilitated communication» – (أو الطباعة المدعومة: هو أسلوب غير موثّق يستخدمه بعض مقدمي الرعاية والمدرسين في محاولة مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في التعلّم والتواصل. وتتضمن التقنيّة توفير لوحة للأبجديّة أو لوحة للطباعة لمساعدة الطفل عبرها – المترجم) – كاستراتيجيّة تعليميّة لمساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد على التواصل مع العالم الأوسع. استقرّت أصابع الطفل على المفاتيح وساعد الميسّر الطفل على الكتابة عبر الكشف عن الحركات التي يقصدها. تمّ الطعن في نهاية المطاف بهذه التقنية بعد أن أظهرت العديد من البيانات بأنّ «التواصل» قد عبّر عن الشخص الميسّر وليس عن الطفل. لكنّ الشيء المثير للدهشة هو أنّ معظم الميسرين قد اعتقدوا بإخلاص بأنّهم ليسوا وكلاء تلك الأعمال. إنّ الإرادة الحرّة ليست شيئاً نملكه بقدر ما هي شيء نشعر به.

تشير هذه الملاحظات إلى مفارقة جوهريّة بشأن الوعي. لدينا انطباع قوي بأننا نختار عندما نقوم بفعلٍ ما أو عندما لا نقوم به، ولذلك فإننا نحمّل الناس مسؤولية أفعالهم. لكنّ الكثير من الطرق التي نواجه بها العالم ليست بحاجة إلى أيّ عمليّة واعية حقيقية، ويمكن لشعورنا بالوكالة أن يكون مضللاً.

إن لم تكن تجربتنا في عملٍ ما هي التي تؤثّر على ما نقوم به بشكل لحظي، فما هو الذي يؤثّر بها؟ أنا أعتقد، خلافاً لما يظنّه الكثير من الناس، بأنّ الوكالة تصبح ذات صلة بما يحدث، فقط بعد أن نقوم بالفعل، أي في الوقت الذي نحاول فيه أن نبرر ونشرح أنفسنا للآخرين.

هناك بعض الإشارات التي تدعم وجهة النظر هذه. لنأخذ مثالاً التجربة الذاتية لطلاقة اللسان: كلّما كان من السهل عليك القيام بأمر ما، كلّما ظننت بأنّك تسيطر على فعلٍ ما. لكن علينا أن نتعلّم تفسير هذه المشاعر، ويمكن لما يقوله لنا الآخرون أن يغيّر الطريقة التي نستجيب بها. يساورنا شعور قويّ بأنّنا نبذل جهداً عند القيام بعمل عقلي صعب. لكن هل يعني هذا بأننا سنكون متعبين وبحاجة للراحة، أم أننا سنكون نشيطين ومستعدين لمواصلة ما نقوم به؟ إن أخبرنا أحدهم بأننا نشعر بالإنهاك، فسوف نؤدّي مهمتنا بشكل سيء. لكن إن تمّ إخبارنا بأننا نشيطون، فسنقوم بها بشكل جيّد. نتعلّم بذات الطريقة أن نربط تجارب أفعال محددة مع الشعور بالوكالة. وهذا هو نوع الأفعال التي نشعر بالمسؤوليّة تجاهها.

2:

تعود الرابطة بين المسؤوليّة المتبادلة والوكالة إلى 300 قبل الميلاد على الأقل. أراد الفلاسفة الإغريق، الرواقيون والأبيقوريون، أن يدافعوا عن فكرة حريّة الإرادة رغم الاعتقاد بأنّ الكون محدد بشكل مسبق عبر قوانين الطبيعة. كانت لحرية الإرادة سمتان رئيسيتان بالنسبة لهم: الأول هو الشعور بالسيطرة: «أنا مسبب هذا الحدث»، والثاني هو إدراك الواقع المضاد (Counterfactual): «كان يمكنني اختيار غير ما تم». ليس هناك معنى لوخزة الندم، وهو الشيء الذي نختبره جميعنا، ما لم نكن نؤمن بإمكانيّة قيامنا بالأمر بشكل مختلف. لقد آمن الأبيقوريون بأنّنا نكتسب هذا الشعور بالمسؤوليّة عبر الثناء واللوم الذي تلقيناه من الآخرين. نصبح متناغمين مع قدرتنا على إحداث التغيير في العالم عبر الاستماع إلى أترابنا وإلى الأكبر سنّاً منّا.

تمكننا تجربتنا الواعية من استيعاب هذا الدرس. ربّما يكون الأمر مجرّد فائض بالنسبة لمعظم أعمالنا، لكنّنا بحاجة بكل تأكيد للوعي عندما نفكّر مليّاً في حياتنا وفي مناقشتها مع الآخرين. على سبيل المثال: يتمّ تذكير العديد من الأطفال بأن يفكروا قبل أن يقوموا بفعل، وذلك خشية أن يندموا. وهم يتعلمون أيضاً بأنّه يمكن إيجاد العذر «للحوادث العرضيّة» بسهولة أكبر من الأخطاء المتعمدة. لذلك ربّما لا يعلم حفيدي بن إن كان قد ركل فريا عن قصد أم بشكل عرضي، لكنّه يعلم بأنّ فرصته في تفادي المشكلة هي أكبر إن ادعى بأنّ الركلة لم تكن متعمّدة. نكتشف بهذه الطريقة، بشكل تدريجي، ما «يعني» أن تكون أفعالنا «متعمدة»، وإن سارت الأمور على ما يرام فإنّنا نصبح بالغين ولدينا الشعور بالمسؤوليّة تجاه سلطاتنا الخاصّة.

وليس من المستغرب أن تتنوّع المعايير المتعلقة بالمسؤوليّة بشكل كبير، نظراً إلى الأبعاد الاجتماعيّة للوكالة. ففي مكان وزمان آخرين، قد لا يستطيع بن أن ينفذ بركله فريا لأنّ ذلك تمّ دون قصد. ففي بعض ثقافات جزر المحيط الهادئ على سبيل المثال، يسود الاعتقاد «بالتعتيم» على عقول الآخرين: وهي الفكرة التي تنصّ على أنّه من المستحيل، أو من الصعب جدّاً، معرفة ما يفكّر أو يشعر به الأشخاص الآخرين. ولهذا يتحمّل الناس مسؤوليّة أفعالهم، حتّى لو كانت ناجمة عن حادث عرضي أو خطأ. يستحيل تبيّن التعمّد عند هنود موبان المايا في بيليز وغواتيمالا، وعليه فهو ذي أهميّة، ولذلك يعاقَب الأطفال والبالغون وفقاً لحصيلة أعمالهم.

أكثر من ذلك: يمكننا، عند أخذنا لتجاربنا في الاعتبار ومشاركتها مع الآخرين، أن نتوصّل إلى توافق حقيقيّ في الآراء حول ماهيّة العالم والبشر. ولا ينبغي أن يكون توافق الآراء هذا دقيقاً أو جذاباً بكل تأكيد، فقد توافق الجميع لفترة طويلة على أنّ الشمس تدور حول الأرض. ربّما شعورنا بالوكالة هو خدّاع بذات الطريقة: فقد لا يكون «صحيحاً»، ولكنّه يحافظ على التماسك الاجتماعي من خلال خلق أساس مشترك للمبادئ الأخلاقيّة. إنّه يساعدنا على فهم السبب الذي يدعو الناس ليتصرفوا على هذا النحو، ويصبح بالتالي توقّع سلوك الناس أسهل.

إذن: المسؤوليّة هي المعادل الحقيقي للتجربة الواعية. وهي بدورها حجر الأساس للثقافة. إنّ البشر كائنات اجتماعيّة، لكننا لن نكون قادرين على التعاون أو الاتفاق ضمن مجتمعاتنا المحلية إن لم نوافق على ماهيّتنا ككائنات ونوع العالم الذي نعيش فيه. يمكننا أن نجد مثل هذه الأرضية المشتركة فقط عبر التأمّل والمشاركة والاعتماد على تجاربنا. حتّى الآن، فإنّ المنهج العلمي هو التقنيّة الإدراكيّة الأكثر تقدماً من بين ما طورناه من أجل شحذ دقّة توافقاتنا: وهو المنهج الذي ينضوي على تجريب ونقاش واستبدال، مستمر. إنّ جدال بن وفريا حول معنى الفعل هو فقط البداية.

كريس فيرث

كريس فيرث